生物多様性の保全に対する当社の取り組み

当社は環境方針に基づき、国際的な課題である生物多様性の保全に対して、事業活動を通じた取り組みを進めています。

海外貨物に混入する可能性がある外来生物の国内侵入対策として、「外来生物法」の概要と着荷場で発見された際の対応手順をまとめ、作業に関わる従業員などに周知しています。

また、生物多様性の保全に関わる取り組みを実施していないサプライヤーに対する講習会を開催し、参加されたお取引先での取り組みに展開していただいています。サプライヤーの生物多様性への取り組み拡大として、稀少植物の株分けや、当社の森づくり活動に参加いただくことを実施しました。

2013年度からは、輸送用の梱包材に使用する木材を森林認証木材に切り替えると共に、購入先からの証明書と現物の照合確認を継続的に実施しています。2016年度からは、コピー用紙に森林認証紙を全社で導入しています。

木材資源の地産地消と地域林業の振興を目的として、本社棟の応接室の机や棚などに、京都府内産の「北山杉」を積極的に利用したことが評価され、2014年度府内産木材活用優良施設コンクールで京都府知事賞を受賞しました。

また、社外に対しては、当社社員で構成された環境活動チームの「え~こクラブ」が作成した生物多様性を題材にしたカードゲーム「bidi」を用いた出前授業などを継続的に実施しています。

「bidi」カードゲーム

本社・三条工場内の「島津の森」

2014年の本社社屋建て替えにともない、本社・三条工場(京都府京都市)内に整備した敷地面積約8,000m2の「島津の森」は、約1,100本の在来種を中心とした草木が植えており、野鳥が生育しやすい環境を育むとともに、京都文化と関わりがある植物を保全しており、お客様や従業員の憩いの場として活用しています。

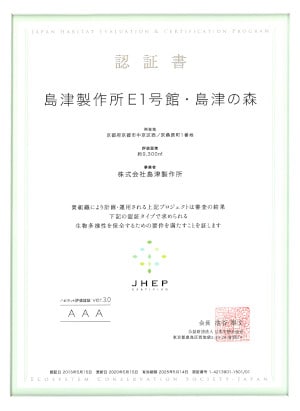

2015年、生物多様性の保全・回復への取り組みを客観的に評価して認証する制度である、公益財団法人日本生態系協会によるハビタット評価認証において、西日本の製造企業で初めてとなる最高ランクAAA評価を取得、2025年5月2度目の更新が認められ、AAAランクを維持しています。(5年毎の更新により2020年、2025年と2度更新)

在来種を中心とした草木を植栽し、地域における生態系ネットワークの構築に役立っています。

京都の伝統文化を支える植物である、フタバアオイやヒオウギの保全に加え、フジバカマやキクタニギクなど京都にゆかりある希少植物の保全・育成を行っています。これらの取組は、京都市の生物多様性地域戦略に基づく「京の生きもの・文化協働再生プロジェクト」に認定されています。また、2015年の認証以降、鳥や蝶の誘致目標種を設定して維持管理を行っており、絶滅危惧種に指定される生物も見られるなど、生態系のネットワークとしての機能を、外部の調査会社からも評価をいただいています。

土壌管理には、立命館大学 生命科学部生物工学科 久保 幹(くぼ もとき)教授が開発された、『土壌肥沃度診断:SOFIX(Soil Fertile Index)』の手法を導入し、科学技術を活用した土づくりを2019年から実施しています。

SOFIXについて詳しくはこちらをご確認ください。

本社・三条工場内「島津の森」

JHEP認証書

2023年3月、当社は環境省を含む17の自治体・団体・企業が発足させた「生物多様性のための30by30アライアンス」に参加しました。「30by30(サーティ・バイ・サーティ)」とは、2030年までに生物多様性の損失を食い止め回復させる「ネイチャーポジティブ」に向けて「2030年までに国内の陸と海の30%以上を健全な生態系として保全・保護しよう」とする目標です。

この目標に貢献するため、当社は2025年3月に環境省の「自然共生サイト」に認定されました。「自然共生サイト」は、民間の取り組みなどによって生物多様性の保全が図られている区域を国が認定する制度であり、国の保護地域との重複しない認定区域は、「OECM(Other Effective area-based Conservation Measures)」として国際データベースに登録され、「30by30」の達成に直接貢献します。

当社の「島津の森」もOECMとして登録されており、「ネイチャーポジティブ」および「30by30」の達成に直接貢献します。

引き続き、生物多様性の保全や回復に資する森を目指し、生き物と共存できる豊かな森づくりを行っていきます。

「島津の森」航空写真

「自然共生サイト」認定式写真

フタバアオイ

ヒオウギ

フジバカマ

キクタニギク

京都府南丹市の「島津製作所の森」

環境保全活動・社会貢献活動の一環として、府民みんなで京都の森を守り育む「京都モデルフォレスト運動」に2008年より参画しています。

京都府南丹市八木町にある52ヘクタールの森を「島津製作所の森」と名付け、従業員とその家族によるボランティアが主体となって、地域の方々との連携による森の保全活動に積極的に関わっています。2020年からは、京都府立大学と共同でこの島津の森の植生調査を実施し、調査の結果を森づくり活動の森林整備計画に反映し、生物多様性の観点も取り入れています。

森は、木材の生産だけでなく、地球温暖化の防止や生物多様性の保全など様々機能を担っています。かつて、私たちがこの森の恵みから育んできた文化や産業を後世に繋げていくために島津製作所の森づくり活動を継続しています。

「島津製作所の森」の間伐材の活用実績

木製SDGsバッジ

SDGsテストに合格した社員が着用するバッジ。

木製コースター

間伐材を活用したコースター。

お客様などへお渡しするノベルティとして活用。

TNFD自然資本・生物多様性に対する取り組み

当社グループでは、「島津グループサステナビリティ憲章」の下、生物多様性を含む「地球の健康への貢献」を重要課題(マテリアリティ)と位置付けており、上記のマテリアリティの観点から、TNFD提言に沿って「自然資本が事業活動に与える影響」と「事業活動が自然資本に与える影響」について評価・対応・開示を実施しています。2024年7月には、TNFD提言への賛同を表明し、「TNFD Adopter※1」に登録しました。2024年度は、バリューチェーン全体(上流・直接操業・下流)を対象範囲とし、LEAPアプローチ※2に沿った分析・評価を実施しました。

- ※1 TNFD提言に沿った情報開示を行う意思を表明した企業・組織のこと。

- ※2 LEAPアプローチは、評価のスコーピング、Locate(自然との接点の発見)、Evaluate(依存関係と影響の診断)、Assess(重要なリスクと機会の評価)、Prepare(対応し報告するための準備)で構成されており、事業活動を自然との関係性において、重要な地域、依存・影響を考慮したリスク・機会の特定に有効な手法です。