TNFDとは

2021年6月、民間企業や金融機関が、大気、水、鉱物、土壌、動植物といった自然資本および生物多様性に関するリスクや機会を適切に評価し、開示するための枠組みを構築する国際的な組織である自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures。以下、「TNFD」という。)が立ち上がりました。TNFDは、気候関連の財務情報の開示に関するタスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD)に続く枠組みとして、2019年世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)で着想され、自然生態系の損失を食い止め、回復させる「ネイチャーポジティブ」な社会への移行に向け、自然関連リスクに関する情報開示フレームワークを構築することを目指しています。

私たちの経済活動は、大気、水、鉱物、土壌、動植物といった自然資本から生み出される利益(生態系サービス)に依存しています。例えば、水や金属等の物質的な供給や、森林等による風水害の緩和、微生物による水質浄化等、様々な恩恵が挙げられます。これらの恩恵を継続的に得るためには、様々な生物がバランスを保っている状態(生物多様性)が不可欠です。したがって、事業活動と、生物多様性を含む自然資本の依存・影響関係を理解し、自然に対する負の影響を低減させ、正の影響をもたらすことは企業の持続可能性の観点からも重要です。

当社グループでは、「島津グループサステナビリティ憲章」の下、生物多様性を含む「地球の健康への貢献」を重要課題(マテリアリティ)と位置付けており、上記のマテリアリティの観点から、TNFD提言に沿って「自然資本が事業活動に与える影響」と「事業活動が自然資本に与える影響」について評価・対応・開示を実施しています。2024年7月には、TNFD提言への賛同を表明し、「TNFD Adopter※1」に登録しました。2024年度は、バリューチェーン全体(上流・直接操業・下流)を対象範囲とし、LEAPアプローチ※2に沿った分析・評価を実施しました

- ※1 TNFD提言に沿った情報開示を行う意思を表明した企業・組織のこと。

- ※2 LEAPアプローチは、評価のスコーピング、Locate(自然との接点の発見)、Evaluate(依存関係と影響の診断)、Assess(重要なリスクと機会の評価)、Prepare(対応し報告するための準備)で構成されており、事業活動と自然との関係性において、重要な地域、依存・影響を考慮したリスク・機会の特定に有効な手法です。

ガバナンス

当社グループは、自然関連のリスク・機会および経営課題解決に向けた施策について、環境問題に関する専門部会である「環境会議」(議長:代表取締役社長、年2回開催)で審議しています。討議内容は執行役員会に報告・付議されており、その執行状況を監督しています。

従業員の行動指針である「企業倫理規定」では、個人の人権を尊重し、人種・性別・言語・国籍・宗教・身体的ハンディキャップ・信条、その他の理由により差別をしないことを行動原則の一つとしています。この人権尊重の原則に基づき、資源の調達・利用など、自然関連の事業活動による人権リスクが特定された場合も、人権を尊重する対応を行うこととしています。

また、2025年1月にマルチステークホルダー方針を掲げており、ステークホルダーとの信頼関係の構築に向け、企業活動全般についてステークホルダーと円滑な双方向のコミュニケーションを積極的に行っています。ステークホルダーエンゲージメントの詳細は下記をご参照ください。

https://www.shimadzu.co.jp/sustainability/management/engagement.html

リスクとインパクトの管理

当社グループでは、LEAPアプローチに沿った分析・評価を実施しました。具体的には、自然関連のリスク・機会を拠点レベル、製品・サービスレベル、企業レベルに区分し、TNFDの公表資料を参考に洗い出しを実施しました。拠点レベルのリスク・機会の洗い出しにあたっては、バリューチェーンの上流・直接操業・下流それぞれの事業活動における自然への依存・影響を評価し、依存・影響によって生じるリスク・機会を検討しました。自然関連の依存・影響は、ENCORE※3の結果および当社の事業特徴を踏まえて整理しました。特に依存・影響の程度が高いと考えられる事業活動については、分析・対応の優先度が高い地域を把握し、その地域における依存・影響を診断した上で、対応策を整理・検討しました。製品・サービスレベル、企業レベルのリスク・機会については、TNFDが提案しているシナリオに沿ってマクロ環境の変化を推定し、洗い出しを実施します。洗い出したリスク・機会は、それらが発生した場合の財務影響の大きさより定性的に評価し、対応策を整理・検討しました。

また、排水や廃棄物の管理等、自然に対する依存・影響の管理については各拠点にて実施し、自然関連のリスク・機会については環境経営統括室が主体となって定期的に洗い出し・評価を実施し対応方針を検討しています。環境会議では、これらの評価結果について討議・確認を実施し、当社全体のリスク統括に役立てています。

- ※3 経済が自然にどのように依存しており、影響する可能性があるのか、環境の変化がどのようにビジネスのリスクを生み出すかを可視化するためのツール。

戦略

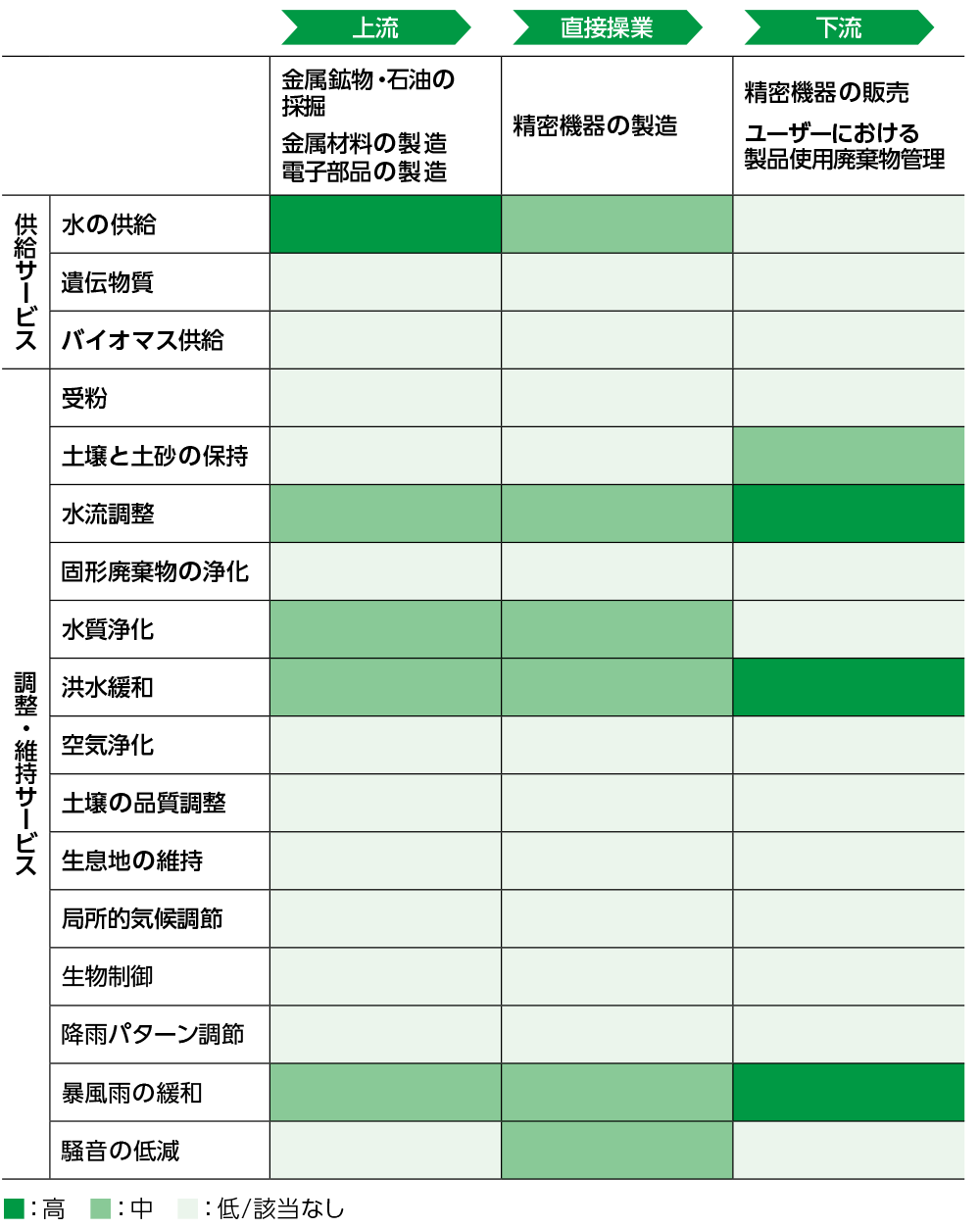

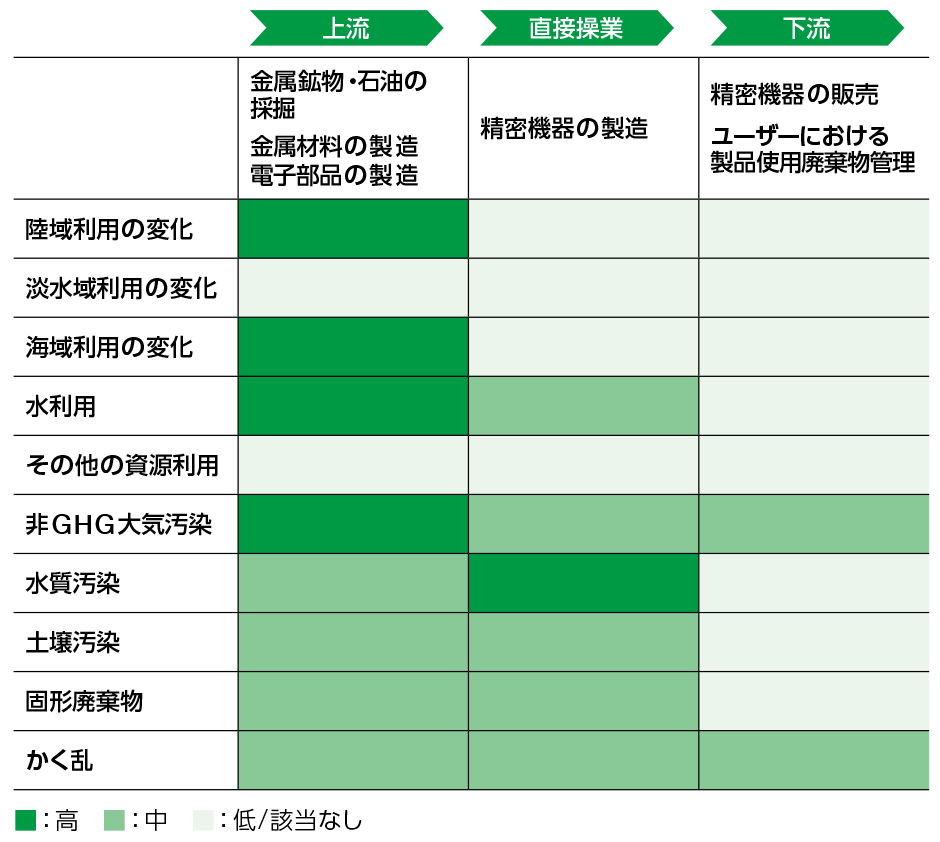

依存・影響

当社グループにおける自然に対する依存・影響関係の整理結果を可視化したヒートマップは下記のとおりです。「影響」に関するヒートマップからは、直接操業における水質汚染等による自然への影響に加えて、バリューチェーンの上流における陸域利用の変化や非GHG大気汚染等による影響も大きいことが考えられました。

表:「依存」に関するヒートマップ

表:「影響」に関するヒートマップ

直接操業

当社の直接操業では、水質汚染による影響が大きいことが考えられたため、直接操業の主な生産拠点について、「生態系の完全性」「生物多様性の重要性」「水ストレス」「排水量」の観点から分析・対応の優先度が高い拠点を抽出し、抽出された拠点について、当社による環境負荷の現況等を調査しました。調査結果より、対象拠点では定期的に排水濃度を測定するとともに、法や条例よりも厳しい自主管理基準を設定し、下水道へ排出していることが分かりました。当社の事業活動は地域社会を含むステークホルダーとの信頼関係の上に成り立っており、信頼関係の構築は、企業の責務であるとともに企業価値向上の観点からも重要と考えます。引き続き環境負荷の低減に取り組むとともに、ステークホルダーとの双方向のコミュニケーションを行い、事業活動に関係する社会課題に積極的に取り組んでいきます。

上流

バリューチェーンの上流では、主に鉄鉱石やボーキサイト、石油の採掘事業における陸域利用の変化や非GHG大気汚染等による影響が比較的大きいことが考えられました。そのため、採掘事業における自然との接点を、EXIOBASE※4やその他の公開情報を基に推定し、推定結果を踏まえて分析・対応の優先度が高い地域を抽出し、抽出された地域について環境負荷の推定や環境関連の社会的紛争有無の調査等を実施しました。調査の結果、鉄鉱石の採掘に関連する一部の地域において環境問題をめぐる社会的紛争リスクが確認され、陸域利用の変化等による環境影響が高い可能性が考えられました。当社では、全ての新製品を従来の製品よりもライフサイクルベースで環境負荷を少なくするよう社内規定で義務化しています。また、当社の「グリーン調達基準」の対象は直接の取引先ではあるものの、「再生資源の積極的利用」等を調達品への要求事項として含めています。このような取り組みはバリューチェーンのさらに上流における環境負荷の低減への働きかけとしても機能していると考えています。

また、当社では、資源循環を促進させる計測技術を開発しており、そのような技術開発は、採掘事業における環境負荷の低減につながる取り組みであると考えています。

- ※4 環境拡張型多地域間産業連関表(MR-SUT)と産業連関表(MR-IOT)を統合させ、産業と地域に基づいて環境影響を推定できるモデル。

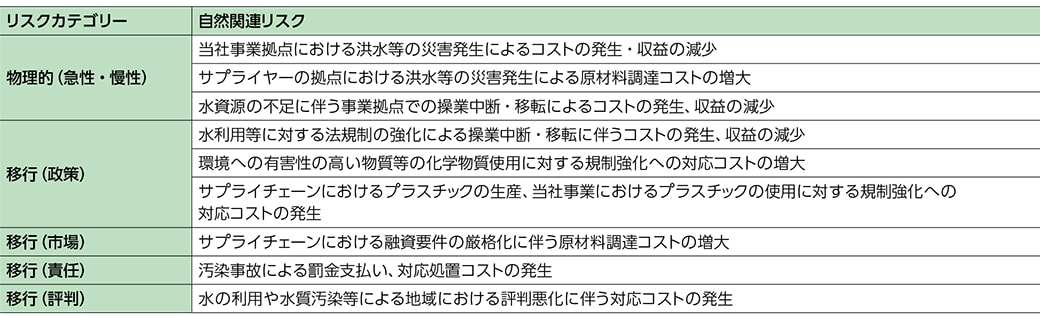

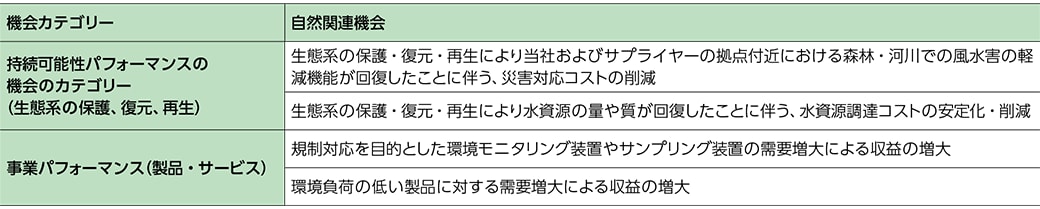

リスク・機会

依存・影響の整理結果や地域分析結果、およびシナリオ分析結果を踏まえ、当社において財務的影響度が高いと考えられる自然関連リスク・機会は右記表のとおりです。当社では、自社で策定した環境負荷低減設計指針に基づいた製品設計を行っています。また、有害化学物質の不使用や削減を進め、環境への影響がより少ない部品・素材の調達を積極的に推進しています。これらの取り組みは自然への負の影響による責任・評判リスクの低減や政策リスクの回避につながると考えています。また、当社は工場周辺において森づくり活動を実施しており、このような取り組みは生態系の保全ひいては生態系サービスの維持・向上による物理的リスクの低減に貢献していると考えています。

当社では、水質汚染、土壌汚染、大気汚染等による自然への影響や自然の状態についてモニタリングなどを実施する環境分析計を販売しています。具体的には排水中の全窒素・全リン測定が可能なオンライン全窒素・全リン計や、土壌中の金属類の分析が可能な原子吸光分光光度計、PM2.5の分析が可能なガスクロマトグラフ質量分析システム・高速液体クロマトグラフ、マイクロプラスチックの分析が可能なフーリエ変換赤外分光光度計、プラスチック分析システム等があります。今後、自然関連の規制厳格化や環境負荷削減計画の策定が求められた場合、当社の主力製品である分析機器に対する需要が増大すると考えています。引き続き、新たな規制対象となる可能性のある化学物質の動向把握や、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)、EPA(米国環境保護庁)との協力による新たな計測方法構築に取り組み、自然関連機会の創出を図ります。

表:事業活動において財務的な影響度が高いと考えられるリスク

表:事業活動において財務的な影響度が高いと考えられる機会

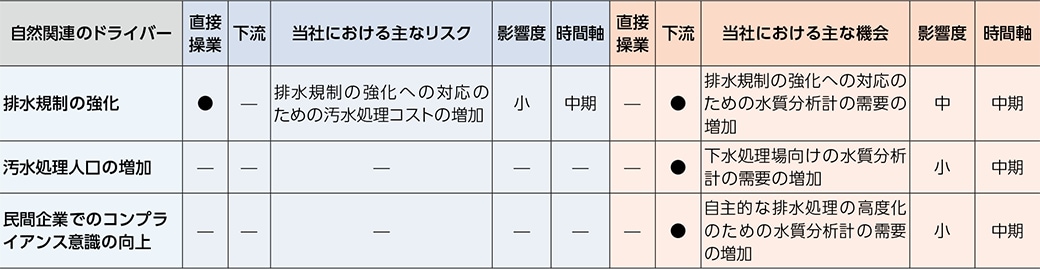

水質汚染に関連するリスクと機会

「影響」に関するヒートマップより、当社の直接操業では水質汚染による影響が比較的大きいと考えられます。2022年度、当社グループは、直接操業(製造段階)および下流(販売した製品の使用段階)を対象に、水質汚染をテーマとして、自然関連リスク・機会を特定しました。

直接操業の主な生産拠点である三条工場、瀬田事業所、秦野工場や開発拠点であるけいはんな研究所、Shimadzu Tokyo Innovation Plazaでは、法や条例よりも厳しい自主管理基準を設定し、定期的に水質を測定するとともに、排水に含まれる全有機体炭素(TOC:Total Organic Carbon)を当社が開発したオンラインTOC計で常時モニタリングを実施しています。全有機体炭素は水中に存在する有機物を構成する炭素の総量であり、「水の汚れ」を示す代表的な水質指標の一つです。当社の主要な拠点における排水は下水道へ接続しており、下水処理場で処理されています。

放流先の公共用水域の中には、環境水※5の水質が環境基準を達成していない地域もあり、今後ネイチャーポジティブに向けて、行政による排水規制基準の強化対応へのコスト増加も考えられますが、リスク評価では、財務的影響は限定的であると試算しています。

一方で、当社の水質分析計は、下水処理場や工場からの放流水の排水の分析に用いられることから、規制強化などによる需要の増加が見込まれます。

- ※5 環境水とは、河川水、湖沼水、海水、地下水等を指す。

表:当社事業に関連する主なリスク・機会

- ※ 時間軸:当社事業に影響を及ぼすおおよその時期を示すもの。短期:3年以内、中期:3年超10年以内、長期:10年超

自然関連課題(依存・影響・リスク・機会)への対応戦略

当社は、環境経営の一環として、全ての新製品を従来の製品よりもライフサイクルベースで環境負荷を少なくするよう社内規定で義務化し取り組んでいます。また、特に優れた環境性能を実現している製品を「エコプロダクツPlus」と認定し提供しています。

また当社は、環境経営の一環として、”島津の森”づくり活動を推進しています。2025年2月には、本社・三条工場(京都府京都市)内の「島津の森」が環境省の「自然共生サイト」に認定されました。このような活動は、自然保護だけでなく、土壌の保水力の強化によって工場周辺の水害リスクの軽減にもつながると考えています。

当社は、2023年度~2025年度の中期経営計画の中で、「分析・計測と制御技術による”地球の健康”への貢献」による社会価値の提供を目指すことを掲げています。

科学の力で、ネイチャーポジティブへ

「ネイチャーポジティブ」とは、自然環境の損失を止めるだけでなく、生物多様性を回復し、自然資本を増やすという新たな国際目標です。島津製作所は、分析計測技術を通じて、科学的根拠に基づいた生態系保全を支援し、持続可能な社会の実現に貢献しています。

高速液体クロマトグラフ質量分析計(LC-MS/MS)

PFASをはじめとした微量汚染物質を高感度で検出します。農薬、重金属、医薬品などの環境中の微量汚染物質を評価し、生態系への影響評価やリスク管理に貢献します。

ガスクロマトグラフ(GC)

揮発性有機化合物(VOC)の分析を行い、森林や湿地などの自然環境における大気質の評価します。これにより、生物の生息環境の健全性を科学的に把握します。

ICP質量分析計(ICPMS)

土壌・植物中の元素分析を行い、土壌の栄養状態や重金属汚染の有無を評価します。植生の健全性や修復活動の効果測定に利用されます。

フーリエ変換赤外分光光度計(FTIR)

マイクロプラスチックの同定を行い、河川や海洋におけるマイクロプラスチック汚染の実態を把握します。生態系への影響を定量的に評価します。

環境省「マイクロプラスチック削減に向けたグッド・プラクティス集」に掲載

マイクロプラスチック自動前処理装置「MAP-100」

環境省が発行する「マイクロプラスチック削減に向けたグッド・プラクティス集」に当社の「環境水試料からマイクロプラスチックを回収する自動前処理装置」(製品名:マイクロプラスチック自動前処理装置「MAP-100」)が掲載されました。環境省では、マイクロプラスチックの「発生抑制」「流出抑制」「代替」「回収」「普及啓発」などに資する日本企業などの取り組みや技術を、グッド・プラクティス集としてまとめています。2024年度は19社が選ばれました。

マイクロプラスチック自動前処理装置「MAP-100」

「MAP-100」は、2023年に発売した、海や河川、湖沼など環境水中のマイクロプラスチックの抽出・回収工程を自動化した世界初の専用前処理装置です。機器による分析の前には、夾雑物や表面に付着する物質の除去が必須であり、手作業が中心だった除去工程(前処理)を装置に置き換えることで、業務効率、再現性、安全性の確保につながるため、主に環境水モニタリングに関わる研究機関で使用されています。引き続き、マイクロプラスチックに関する研究への技術や製品の提供を通じて、地球の健康への貢献に取り組みます。

測定指標とターゲット

当社では、自然関連の指標として、排水中の汚染物質濃度や水使用量、有害・非有害廃棄物排出量、リサイクル率等を定量的に把握しています。特に、排水に関しては常時モニタリングを実施し、法や条例より厳しい自主管理基準を超過した際に早急に対応できる体制を整えることで、水質汚染による影響の詳細把握および影響緩和に努めています。

環境負荷データの詳細は下記をご参照ください。

https://www.shimadzu.co.jp/sustainability/environmental/data.html

また、水使用量の2030年までの中期目標は、連結売上高原単位で2020年度比5%削減を掲げています。2024年度は0.8%改善しました。また、持続可能な資源利用を目指し、国内製造開発拠点のリサイクル率については99.6%以上の維持を目標としています。2024年度のリサイクル率は99.62%で、目標達成しました。さらに、製品へのサステナブル素材の採用に関しては、2025年度までに累計10件以上の採用を目指しています。2024年度には3件を採用し、累計で6件となりました。今後もTNFD提言を踏まえ、目標策定・モニタリングの実施を進めます。