100億年に1秒の誤差という極めて高い精度を持つ「光格子時計」が世界で初めて製品化された。

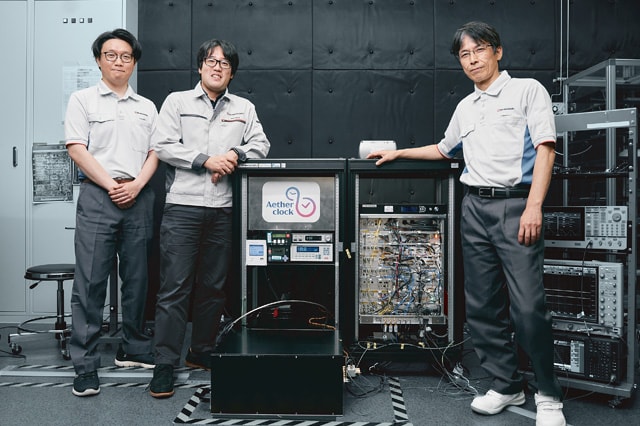

「Aetherclock OC020(イーサクロック)」と名付けられたこの製品が世に送り出されるまでと、今後期待されていることに迫った。

一般相対性理論を日常スケールで実証

「光格子時計のプロジェクトに参加しないか」

東京大学大学院の香取秀俊教授から掛けられた言葉に、島津製作所の基盤技術研究所のメンバーは胸を躍らせた。

光格子とは、レーザーで格子状の枠をつくり、そこに光と相互作用を起こす原子を捉えて、その振動を測定できるようにした仕組み。卵ケースの中に整然と並ぶ卵のように、その格子にストロンチウムの原子を収める。原子にはそれぞれ固有の振動数があり、その振動数を時間の基準とすることができる。ただし、一個を測っただけでは正確ではなく、100万回計測してその平均を求める必要がある。一個ずつ測っていたのでは膨大な時間がかかるが、100万個の原子の振動を一度に測れば、瞬時に平均を割り出せる。香取教授の画期的な発明だった。

光格子時計は、現在の秒の定義に使われている「セシウム原子時計」の15桁を大きく上回る18桁の精度を実現した。これは100億年に1秒という誤差で、香取教授はノーベル賞の有力な候補者として名前が挙がっている。

もっとも、基盤技術研究所に声の掛かった2015年当時の光格子時計は、大きめの実験室を埋め尽くすほどのサイズで、社会実装のためには小型化が欠かせない状態だった。

「その状態では外に持ち出して実験に使用することができず、小型化に力を貸してほしいというお話でした。特にスペースを取っていたのはレーザーの制御回路だったので、それを担当してほしいとのことでした」と基盤技術研究所 先端分析ユニット副ユニット長の東條公資は当時を振り返る。

目標としていたのは、東京スカイツリーの展望台と地上階にそれぞれ光格子時計を設置して、時間の進み方の差を測定するという実験。これによって「重力の大きい(標高の低い)場所では時間はゆっくり流れる」という一般相対性理論を日常的なスケールで実証するのが狙いだ。

そのためには、部屋を占拠するほどのサイズの時計をスカイツリーに持って上がれる程度まで小型化しなければならない。基盤技術研究所内でチームが組まれ、正式にプロジェクトがスタートした。2017年のことだ。

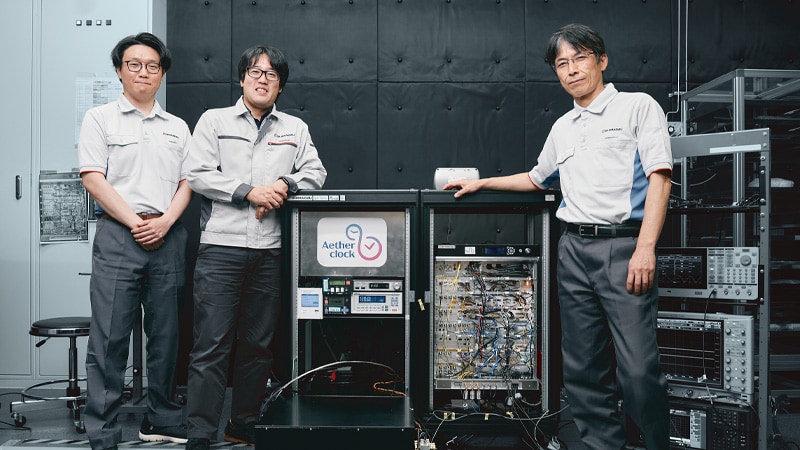

「最初は暗中模索でした。香取先生の手描きの図面をもとにこちらで解釈して回路を組む。やるべきことの量が多く、かつ、求められる精度が非常に高い。ついていくのが精一杯でした」とハードウエアを担当した村松尚は回想する。光格子時計では、光格子をつくるレーザーに加えて、高温状態のストロンチウム原子を絶対零度近くまで冷却する複数のレーザー、そして原子の振動を測るために一定の周波数にコントロールされたレーザーを含め全てを精密に制御する必要がある。その要件の厳しさに村松も「驚愕した」と話すほどだ。そうして製作した回路基板は100枚を優に超えていた。

それでも1年後には約20分の1のサイズである容積920リットルまでの小型化を実現。ただ、それまでの仕事量について、「いま考えると恐ろしいほどで、間違いなく会社人生で一番働いた」と村松は苦笑する。

2018年には光格子時計がスカイツリーに持ち込まれ、実験がスタートする。約半年をかけた実験の結果、展望台では地上よりも1日あたり4.26ナノ秒、時間の進みが早いことが計測された。300万年後には約4秒の時間差が生まれることになる。ただ、そうした数値よりも、セシウム原子時計ではロケットや人工衛星に搭載し、宇宙空間と地表の間で計測する必要があった時空の歪みを、450メートルという日常的な高低差で計測できたことに本質的な意義があったといえる。

「香取先生のなかでは、スカイツリーの実験はあくまでも社会実装のためのデモンストレーションで、さらにその先の先を見据えておられました」(村松)。そしてチームは休むことなく新章に足を踏み入れることとなる。

製品化という新たなステージへ

新たなステージとは、国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)の未来社会創造事業に選ばれた「クラウド光格子時計による時空間情報基盤の構築」だ。これは、日本各地に光格子時計を設置し、それをクラウドでつなぐことで時空間情報の基盤とするもの。GNSSなどに代わり、より高精度な位置情報インフラを築くことが可能となるほか、日本列島がのっているプレートや地盤の動きをリアルタイムに把握し、地震や火山活動の予兆を検知することも期待されている。

「そのプロジェクトのなかには光格子時計の商用化というのも入っていて、我々が担うことになりました。信頼して頂いた証ではありますが、当時はまだそのプロセスを甘く見ていたなといまになって思います」と東條は振り返る。実験レベルの技術と、その商用化の間には“死の谷”が口を開けていると言われるが、メンバーは改めてその深さを実感することとなる。

実験機では制御回路を中心とした関わりだったが、商用化に当たってはレーザーそのものの制御や全体の構成なども担当することとなった。基盤技術研究所の中でレーザーを担当するフォトニクスグループからもメンバーが加わり、チームも大きくなっていった。東條も長く青色レーザーの研究に携わってきた経歴を持つ。

「関わり始めた当初から、香取先生はアイデアを考えられた段階で、それを実装する手段まで考えを巡らせているスーパーサイエンティストであり、スーパーエンジニアでもある方だと感じていました。レーザーについても非常に高い知見をお持ちで、商用化に向けた課題にも解決策を考えておられたのが印象に残っています」と東條は語る。

その課題とは、冷却に用いる青色レーザーの寿命だった。エネルギーの高い青色レーザーは、その分パーティクルと呼ばれる微小な塵を集めてしまい、2~3か月ほどで調子が悪くなってしまっていた。実験レベルではともかく、商用としては短期間でメンテナンスが必要になるようでは困る。

「香取先生の光格子時計は、青色だけでなく6種類のレーザーを順次当てて冷却と測定をするという方法でした。青色レーザー一つだけでも苦労してきた身としては、難易度が高いので手を付けたくなかったというのが正直なところでした(笑)。ただ、先生と話しているとできそうな気持ちになってくるのが不思議なところです」(東條)

周波数の異なる6つのレーザーを当ててストロンチウム原子を冷却・測定するのは、緻密なコントロールが求められる。さまざまな方法を試して課題を一つずつクリアできたが、新たな課題も生まれた。

「6つのレーザーのうち、一つでも光の波長がずれてしまうと時計として機能しなくなってしまいます。その度に人がチューニングしていたのでは製品として問題ですので、条件を自動で再設定するソフトウエアを組み込みました」と話すのは、ソフトウエアを担当した酒井裕也だ。

ほかにも、これまでの光格子時計は実験室のドアを閉めただけでも計測結果がずれてしまうほど外部環境の変化に弱いという課題もあった。スカイツリーの実験中には、酒井らは、地下鉄による振動で時計が動作しなくなるという経験をしていた。そこで、独自のアルゴリズムを組み込んだソフトウエアを開発することで、自動復帰機能を実現した。

「ハードウエアのとても安定した動作にも助けられました。おかげでソフトウエアも安定的に動いてくれる。そもそもの基本設計が優れているのだと感じさせられました」(酒井)

自ら上げた小型化のハードルに挑む

最も大きなハードルは小型化だった。スカイツリーの実験までに約20分の1のサイズダウンを実現していたが、商用化に向けて掲げられた目標はさらに半分以下の400リットル。さらに、その目標値は2020年には250リットルにまで高められた。

「400リットルという当初の目標も相当高いものでしたので、我々がつくる部分は少しでも小さくしなければと、100以上あった制御系の基板数を5分の1にまで減らしました。その結果、担当部分のサイズを100リットル程度に収めることに成功したため、『これなら250リットルもいけるのでは』と。自分たちでハードルを上げてしまったかたちですね」と村松は頭をかく。そのために配線などのスペースが限られ、苦労した部分も多かったようだ。

設計を一から見直し、各部を機能ごとにモジュール化して、それぞれで開発・試験することで、開発速度を上げたことも功を奏した。しかし、それ以上に開発の背中を押したのは世間から寄せられた予想以上の期待だったという。

「当時の文部科学大臣に視察にお越し頂いたり、多くの人から応援の言葉を頂いたりしたことで責任の重さを感じました。『科学技術で社会に貢献する』という当社の社是に相応しいプロジェクトですので、一層力が入りました」(東條)

そして、2025年4月、ついに世界で初めて光格子時計が発売となった。2026年には“新たな秒の定義”を決める国際度量衡総会が予定されており、その時点で社会実装されている時計のなかから、2030年以降の“秒”を定義する時計が選ばれる可能性が高い。その国際会議を控えたタイミングで、「18桁精度の光格子時計」が世に出る意義は大きいといえる。

国内外の研究機関などから、すでに複数の引き合いがあり、光格子時計は新たなデファクトスタンダードとしての道を歩み始めている。

「目標としていた性能やユーザビリティは実現できていると思います。ただ……」と東條は言葉を続ける。

「まだまだ改善点はあります。レーザーの寿命も伸ばしたいし、振動など外部影響に対する頑健性も高めたい。そうした改善を続けることで、インフラ整備や防災研究など“社会基盤に必要な時計”として、さらに社会に貢献できると確信しています」

まもなく人類は、新たな時を刻み始める。

※所属・役職は取材当時のものです

記事検索キーワード

VOL.53その他の記事

-

特集最強のつづき 国枝慎吾さんインタビュー

特集最強のつづき 国枝慎吾さんインタビュー -

VOL.53革新がつなぐ伝統

VOL.53革新がつなぐ伝統 -

VOL.53パラダイム・シフトの息吹

VOL.53パラダイム・シフトの息吹 -

VOL.53目に見えないものを磨き続ける

VOL.53目に見えないものを磨き続ける -

VOL.53地域に根差し、寄り添う

VOL.53地域に根差し、寄り添う -

VOL.53才能を開花させチームとして成果を出すタレントマネジメントとは

VOL.53才能を開花させチームとして成果を出すタレントマネジメントとは -

VOL.53循環するインスパイア

VOL.53循環するインスパイア -

VOL.53医学の未来、斯く在れかし

VOL.53医学の未来、斯く在れかし -

VOL.53時を再定義する時計 100億年に1秒の誤差を実現した光格子時計

VOL.53時を再定義する時計 100億年に1秒の誤差を実現した光格子時計 -

- NEWS & TOPICS2025年3月~7月

-

- 2025.3.18「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」を開所

有用微生物の開発期間を10分の1に短縮へ - 2025.3.10/3.24「健康経営優良法人2025 ~ホワイト500~」に認定

「なでしこ銘柄」に選定 - 2025.4.25中国 杭州市に環境・健康イノベーションセンターを開所

最先端分野の研究者との連携を強化し、環境分野への深耕を図る

- 2025.3.18「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」を開所