110年を超える歴史を持ち、メッキなど表面処理技術で高い評価を得ている吉野電化工業。老舗のメッキ加工会社が充実した分析・検査機器を揃え、研究開発に取り組み続ける理由を聞いた。

大手メーカーからも信頼される技術力

埼玉県東部の田園地帯を抜けた先、郊外の工業団地に立つ建物に足を踏み入れると、数多くの分析装置や検査機器が整然と並ぶ空間が広がっていた。まるで大学か研究所のラボのようだ。

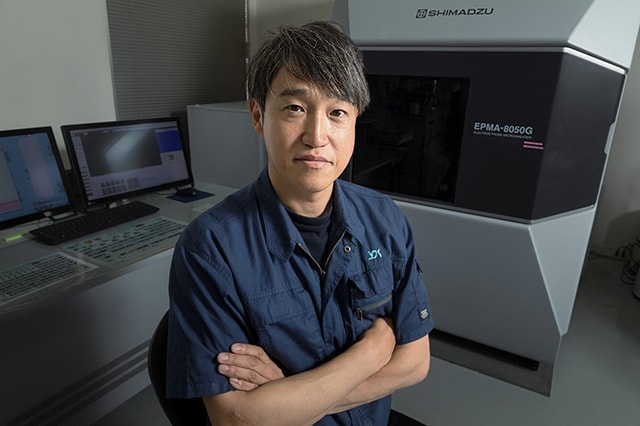

ここはメッキをはじめとする表面処理を手掛ける吉野電化工業の研究開発部。メッキ被膜の結晶構造を解析するX線回折装置(XRD)やメッキ液の組成を分析する誘導結合プラズマ発光分析装置(ICP)、表面を観察する電子線マイクロアナライザ(EPMA)など、並んでいる機器も大学の研究施設顔負けだ。高精度・高分解能な元素分析が可能な島津製作所製EPMAは、同モデルの世界初号機が納入されたものだという。

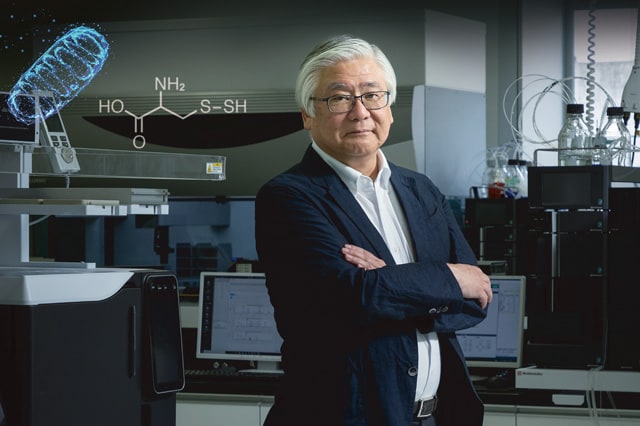

「うちはグループ会社全体でも従業員数が500人弱という中小企業です。この規模でこれだけの設備を持って研究開発をしているところは珍しいと思います」と話すのは吉野電化工業の吉野正洋社長だ。

「自分たちで分析設備を持っていて研究開発をしているということで、お客様に信頼して選んでもらえているという部分もあり、ブランディングにもなっていると感じています」

吉野社長は、元々は大学で研究をしていたが、リーマンショックの頃に父が経営する吉野電化工業に入社し、研究開発部門などを引っ張ってきた。

「もちろん、大学での研究と企業での研究開発では、できることも目的も違います。企業の場合は事業に活かせることが前提ですが、技術の底力を上げるためのベースが研究開発だと位置づけて取り組んでいます。幸いにも大学時代からお付き合いのある分析機器メーカーさんなどのサポートもあり、設備も充実させることができました」

見えないものに目を向ける

吉野電化工業は1914年に漆器や仏具の修理を行う吉野家として創業。塗装やメッキと技術の範囲を広げ、戦時中は軍に塗装の技術力を買われ砲身の内部塗装などを手掛けた。終戦後は吉野産業として再スタートし、メッキの技術力を武器に自動車部品や航空機の部品の表面処理で評価を得てきた。

メッキというと装飾用の表面処理のイメージもあるが、腐食やサビの防止のほか、表面を滑らかにして放熱性の向上や静電気の防止など機能を高める効果の方が重要だ。近年では電磁波のシールドや導電性の向上などの機能にも注目が集まっている。

「古くは奈良時代の大仏の表面にも用いられてきた技術です。数ミクロンという薄い金属皮膜を形成するのが塗装との違いですが、加工の工程には目に見えないところが多く、管理が難しいという面がありました」

メッキ液の状態が仕上がりに大きく影響するが、かつてはその管理も職人の経験が頼みで、匂いや指で触れることで粘度や劣化の具合を確認することもあったという。

「なかには舐めることで状態を把握する職人さんもいたみたいです。いまはそうしたことはできないですし、体調によって感じ方も変わってしまう。そうした部分も分析設備があれば精密に管理することができます」

かつては、メッキ処理を施した部品に不具合が発生しても、その原因が素材や前工程にあるのか、メッキにあるのかがわからないままという状況もあったという。研究という原理原則を突き詰める世界に身を置いていたことのある吉野社長にとっては、そうした状況を“わからない”まま放っておくことはできなかったのかもしれない。

“見えざる資産”を大切にする経営

もちろん、取り組んできたのは研究開発だけではない。まず取り組んだことの一つが技術ロードマップの作成だ。吉野電化工業の事業で、大きな割合を占めるのは自動車や建設機械の部品の表面処理。気候変動や資源の枯渇など世界の大きな流れのなかで、自動車や建設機械がどうなっていくのか。例えばEV化していくのであれば、そこで必要とされる技術は何なのか。そこに対して必要なメッキ技術はどういったものか、を突き詰めて考えながら自社ができることを見直してきた。

「そうやってターゲットを決め、研究開発部がすべき仕事、事業部がやるべきことを整理しました。その上でテーマごとに目標値を設定し、その値が実現できたら世の中に必要としてもらえるのか、という部分も繰り返し話し合っています。開発できても必要とされないのであれば意味がありませんから」

もう一つ取り組んだのが、“見える資産”と“見えざる資産”の整理だ。“見える資産”とは、文字通り設備や予算など目に見えるもの。一方の“見えざる資産”とは、積み上げてきたノウハウや信頼度、経験や技術を持った人材、そしてブランドなどが挙げられる。

「特に“見えざる資産”が重要だと考えています。使っても減ることがなく、むしろ使えば使うほど増えていく。例えば設備ですと稼働させるには限界がありますが、ノウハウは社内で共有されていれば100人が同時に違うところで使うことができて、使うことでさらにノウハウが蓄積される。そうした資産が、さらに大きな戦略を描く際の原資ともなります」

こうした考え方から、研究開発部で所有している分析装置などは社内だけでなく社外の人でも使えるようにオープンにしていて、同業他社からの依頼で分析を行うこともあるという。

「分析装置自体は“見える資産”ですから、できるだけ稼働させた方がいい。稼働させることでノウハウや他社からの信頼、情報など“見えざる資産”が蓄積されます。その会社との交流が生まれることも“見えざる資産”ですね」

そうして磨き上げてきた技術やノウハウは、会社の底力となり、事業の成長にも大きく役立っているという。

「メッキ加工業というとレッドオーシャンのイメージがあるかもしれませんが、高い品質や技術力が求められる高度なメッキ加工は逆にブルーオーシャンなんです。その品質要求に応えられる業者が非常に限られていますから」

高品質かつ大量生産が求められる、高速で回転するエンジン内部や、腐食環境である半導体製造装置の中など、見えない部分で動く部品の品質要求に応えられる技術を持っていることが吉野電化工業の最大の強みなのだ。

「多くの人に知られていなくても、必要とされる技術でありたいということと、従業員からここに入ってよかったと思ってもらえる会社でありたいですね。そのためには、物理的・心理的な職場環境や待遇を整えることはもちろんですが、日々成長を実感できる場であることが大切だと考えています」

成長の実感、これもまた“見えざる”大事な資産だ。

※所属・役職は取材時のものです。

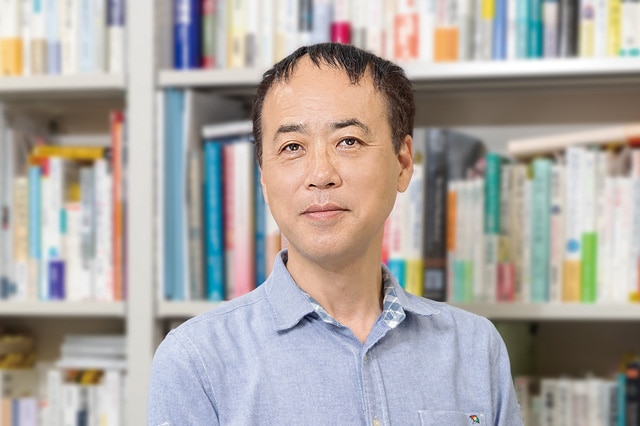

- 吉野電化工業株式会社 代表取締役社長吉野 正洋(よしの まさひろ)

-

工学博士。大学の客員講師(専任扱い)を経て吉野電化工業に入社。低環境負荷のゲルメッキ開発などに携わり、2014年の第3回渋沢栄一ビジネス大賞奨励賞の受賞に貢献。同社は2018年に経産省より「地域未来牽引企業」に選定され、2019年には「はばたく中小企業・小規模事業者300社」にも選ばれている。

記事検索キーワード

VOL.53その他の記事

-

特集最強のつづき 国枝慎吾さんインタビュー

特集最強のつづき 国枝慎吾さんインタビュー -

VOL.53革新がつなぐ伝統

VOL.53革新がつなぐ伝統 -

VOL.53パラダイム・シフトの息吹

VOL.53パラダイム・シフトの息吹 -

VOL.53目に見えないものを磨き続ける

VOL.53目に見えないものを磨き続ける -

VOL.53地域に根差し、寄り添う

VOL.53地域に根差し、寄り添う -

VOL.53才能を開花させチームとして成果を出すタレントマネジメントとは

VOL.53才能を開花させチームとして成果を出すタレントマネジメントとは -

VOL.53循環するインスパイア

VOL.53循環するインスパイア -

VOL.53医学の未来、斯く在れかし

VOL.53医学の未来、斯く在れかし -

VOL.53時を再定義する時計 100億年に1秒の誤差を実現した光格子時計

VOL.53時を再定義する時計 100億年に1秒の誤差を実現した光格子時計 -

- NEWS & TOPICS2025年3月~7月

-

- 2025.3.18「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」を開所

有用微生物の開発期間を10分の1に短縮へ - 2025.3.10/3.24「健康経営優良法人2025 ~ホワイト500~」に認定

「なでしこ銘柄」に選定 - 2025.4.25中国 杭州市に環境・健康イノベーションセンターを開所

最先端分野の研究者との連携を強化し、環境分野への深耕を図る

- 2025.3.18「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」を開所