およそ1500年前に大陸から伝来したといわれる越前和紙。時代とともにさまざまな技法を生み出してきた高度な技術と革新の魂は、いままさに次世代に受け継がれようとしている。

渡来人が伝えた紙漉きの技術

福井県の越前市、越前町、鯖江市など5つの市町からなる丹南エリア。西は日本海、東は日本アルプスに連なる山々に囲まれた半径10キロにも満たないエリアだが、漆器、箪笥、打刃物、焼物、そして和紙と、5つもの伝統工芸品を産している。これほどまで集中している地は国内唯一という。

「偶然じゃないんですよ。越前の港は古代から大陸との交易に利用されていて、渡来人がこの地にさまざまな文化や技術を伝えてきましたから」

とにこやかに説明するのは、越前和紙を製造する株式会社五十嵐製紙の四代目、五十嵐匡美さんだ。

越前に紙漉きの技術が伝わったのは、5世紀頃といわれる。紙漉きには大量の水が必要で、岡本川という清流が近くにあったことも、この地に紙漉きが根付くのを助けた。

五十嵐さんの曽祖父が五十嵐製紙を立ち上げたのは1919年。

「創業から今年で106年になりますが、越前和紙の歴史から見れば、うちはまだまだひよっこです」

和紙をもっと身近に

五十嵐さんの幼少期には、五十嵐製紙も他の工房と同様、主にふすま紙や壁紙といった建材をOEM生産していたという。ところが、五十嵐さんが工房に入った30年前頃から、和風建築や和室はめっきり減り、和紙の注文も漸減。徐々に社として自立の道を探るようになっていった。

まず、伝統工芸士である五十嵐さんの母親が芸術的センスを発揮し、和紙を使ったアート作品を創作。高く評価され、美術館や茶寮、文化センター、ビルなどに作品を納めた。一方、五十嵐さんは、10年ほど前から売れ残ったふすま紙や壁紙の再利用法に頭をひねるようになる。

「和紙はつぶしてもう一度漉けば再生できます。ところが、うちは柄入りが多く、複数の色を使います。混ぜるとほぼ黒色になるため、リサイクルしづらいのがネックでした。また、せっかくの美しい模様をつぶすのも、もったいないなと思いました」

模様を活かしたまま再利用できないか。そう考えた五十嵐さんは、多様な和紙をA4サイズにカットし、詰め合わせをつくってみた。

「いろいろ入ってていいよ、という意味を込めて『いろいろえーよん』と名づけて売り出してみたら思いのほか好評で。あちこちから注文が入るようになりました」

これで五十嵐さんは気付きを得る。

「和紙離れといわれて久しいですが、もしかしたら和紙に触れる機会がないだけではないか。普段使いができるものをつくれば、和紙のよさが伝わって、もっと多くの方に気軽に手に取っていただけるかもしれない、と思いました」

それ以降、ポチ袋やはがき、一筆箋、御朱印帳……と、思いつくままに手作業で形にしては、地元の売店に置いてもらったり、イベントに出店して手売りをしたりした。

「10年前はさっぱりだったファイルがこの2、3年で急に売れ出しました。また、お城フェスというイベント用に、御朱印帳ならぬ御“城”印帳をつくって販売したら、嬉しいことに即日完売して。いつ何が響くかわかりませんね」

次の千年を見据えて

和紙の原材料にも新風を吹き込んだ。和紙は植物の繊維からできている。越前和紙の主な原材料は、楮、三椏、雁皮の三つだ。五十嵐製紙では、そこへ廃棄野菜や果物の繊維を混ぜてつくる「Food Paper」を開発。五十嵐さんの次男が小学4年から中学2年まで取り組んだ「食べ物から紙をつくる」という夏休みの自由研究がヒントになった。いま、SDGsの流れに乗って、注目を集めている。

「紙漉きの際に食材を混ぜるのですが、よほど硬い繊維でなければたいていのものは漉けます。きゅうりは緑、紅茶は茶色など、食品により色が異なるのも楽しいですし、生姜やパクチーなど香りの強いものは、漉いたあとも数か月は香りが残るんですよ」

さらに、立体漉きも考案。通常なら平らな和紙を折ったり、縫ったり、張り合わせたりしてつくるお椀型の小物入れや眼鏡ケース、ペンケースといった複雑な形の生活雑貨を、紙漉きの工程のみでつくり出している。

「越前和紙は、時代に合わせて高度な技術を生み出してきました。例えば、日本の紙幣にも越前和紙の技術が使われているんです。偽造防止用の透かし入れですね。また、昔からこの地では小豆を漉き込んだ和紙がつくられていたため、その技術を応用してFood Paperをつくりましたし、金型で模様を描き出す技法もあるため、立体の和紙の開発も難しくはありませんでした」

越前和紙1500年の伝統は、職人たちが生き残りをかけて革新的なアイデアを生み出し、継承してきた結果なのだ。

その大きな流れのなかで五十嵐製紙には、次世代の職人が育ちつつある。

「彼女たちは、入社6年目と4年目。ようやく紙漉きを任せられるまでに成長してくれました」

二人が息を合わせて作業する姿に、五十嵐さんは目を細める。また、京都の大学に通っていた長男も家業を継ぐために帰ってきたという。若い力がみなぎる五十嵐製紙では、他の工房から金型などを引き継ぎ、技術の継承にも取り組んでいくと力を込める。

ふと工房の片隅に目をやると、若木の植木鉢が並んでいた。聞くと、楮と三椏、そして雁皮だという。

「実は原料不足も深刻なため、専門家の指導のもと、仲間たちと原料を栽培するプロジェクトを進めているのですが、シカによる食害で芽を食べられてしまい、なかなか育ちません。紙を漉くことはできても、木を育てるのは難しいです」

と、苦笑しつつも、五十嵐さんはその手を止めないだろう。和紙は千年の時を超えて生き続ける。次の千年に向けて、産地の職人も伝統継承のために、できることを一つひとつ、積み重ねていく。

※所属・役職は取材当時のものです。

- 株式会社五十嵐製紙 四代目五十嵐 匡美(いがらし まさみ)

-

2015年に伝統工芸士に認定。伝統技術を継承した和紙づくりを行うと同時に、和紙による新たな取り組みにも挑戦。2020年、地元のデザイン会社と協力し、廃棄野菜や果物を原料とした「Food Paper」のブランドを立ち上げた。

記事検索キーワード

VOL.53その他の記事

-

特集最強のつづき 国枝慎吾さんインタビュー

特集最強のつづき 国枝慎吾さんインタビュー -

VOL.53革新がつなぐ伝統

VOL.53革新がつなぐ伝統 -

VOL.53パラダイム・シフトの息吹

VOL.53パラダイム・シフトの息吹 -

VOL.53目に見えないものを磨き続ける

VOL.53目に見えないものを磨き続ける -

VOL.53地域に根差し、寄り添う

VOL.53地域に根差し、寄り添う -

VOL.53才能を開花させチームとして成果を出すタレントマネジメントとは

VOL.53才能を開花させチームとして成果を出すタレントマネジメントとは -

VOL.53循環するインスパイア

VOL.53循環するインスパイア -

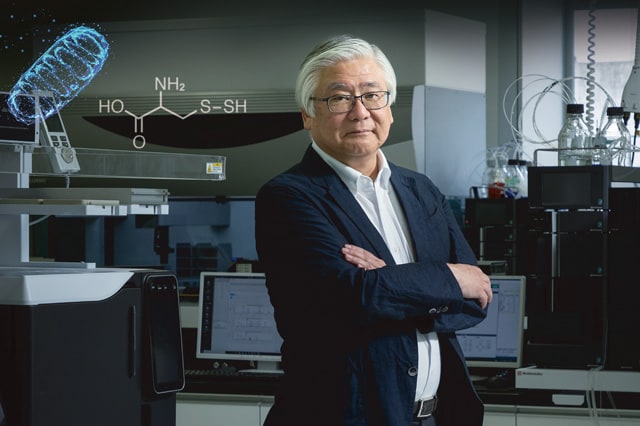

VOL.53医学の未来、斯く在れかし

VOL.53医学の未来、斯く在れかし -

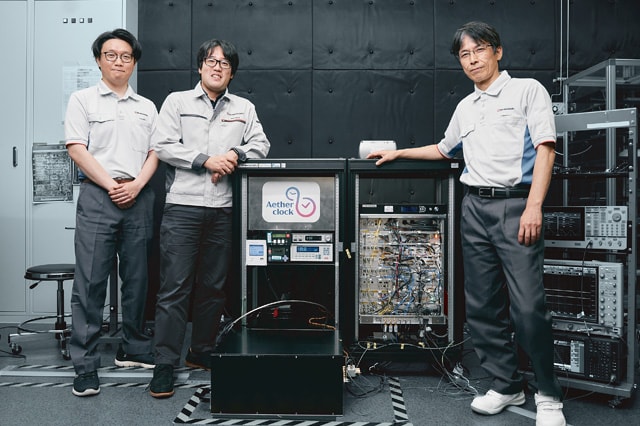

VOL.53時を再定義する時計 100億年に1秒の誤差を実現した光格子時計

VOL.53時を再定義する時計 100億年に1秒の誤差を実現した光格子時計 -

- NEWS & TOPICS2025年3月~7月

-

- 2025.3.18「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」を開所

有用微生物の開発期間を10分の1に短縮へ - 2025.3.10/3.24「健康経営優良法人2025 ~ホワイト500~」に認定

「なでしこ銘柄」に選定 - 2025.4.25中国 杭州市に環境・健康イノベーションセンターを開所

最先端分野の研究者との連携を強化し、環境分野への深耕を図る

- 2025.3.18「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」を開所