世界が注目するスポーツ整形外科の研究を率いる医師が青森にいる。

地域住民の健康状態を20年にわたり包括的に調査してきた。

地方だからこそ実現できている医療とは。

地方病院の矜持

「地方の病院だからといって、患者さんが、東京より、世界よりレベルの低い医療を受けるというのは絶対許されません」

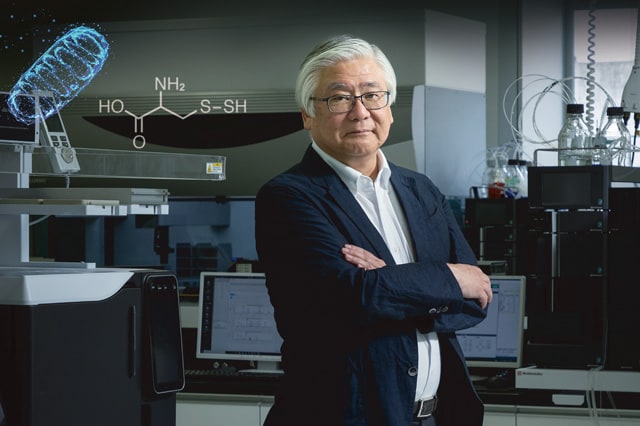

弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座の石橋恭之教授は、そう言葉に力を込める。

石橋教授の専門は、スポーツ整形外科だ。アメリカのピッツバーグ大学で膝関節外科や関節鏡視下手術、靭帯のバイオメカニクスを学び、帰国。弘前大学に戻ってからは、主に前十字靭帯再建術に取り組んだ。

前十字靭帯損傷は、アスリートの選手生命を左右する大けがである。一度損傷すると、復帰まで数か月かかる上に再受傷するケースも多い。長期間の苦しいリハビリを乗り越え、やっと復帰してもまた同じけがをし、泣く泣く引退に追い込まれる選手も少なくないのだ。

「日本の前十字靭帯再建術は、先輩方の不断の努力のおかげで、世界的に見ても成績がすごくよくなっています。それでも、再建だけでは限界がある」

そもそもほとんどのアスリートにとって、第一線で競技ができる期間は、10代後半から30歳前後と決して長くない。だからこそ、前十字靭帯が切れないようにする、一度切れても二度目がないようにすることが大切。そう考えた石橋教授は、予防にも力を入れるようになった。

「前十字靭帯の多くは、接地の瞬間に切れることがわかっているので、私たちが指導するアスリートには、バイオメカニクスに基づいた動作や姿勢、体勢の改善に取り組んでもらっています」

現在は、変形性関節症や半月板損傷など他のひざ関節治療にも取り組んでいる。

「トップアスリートが半月板を損傷すると、一般のアスリートの10倍以上のスピードで変形性関節症が進んでいきます。短期間で起こる変化に対し、適した治療が必要となるのです」

同時に、いろいろな属性の人たちを診ること、そして治療後も診続けることも大切にしているという。

「スポーツをする人のなかには、ハイレベルの競技をする人もいればそうでもない人もいます。また年齢層も子どもから高齢者までと幅広く、それぞれに特徴が異なります。いろいろな人をたくさん診る、そして治療後も診続けることでわかることがあるため、どの患者さんも大切です。その分、ものすごく忙しいですけどね。実際、この取材を受けている今日も、外来は大忙しです」

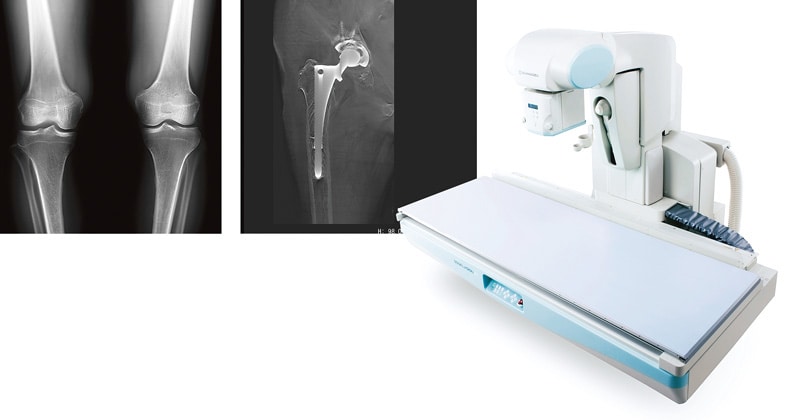

石橋教授の「目」として活躍を見せているのが、トモシンセシス技術を搭載した島津のX線透視撮影装置だ。トモシンセシスは、わずか5秒程度で骨の断層撮影ができる技術。通常、断層撮影に使われるCTに比べ被ばく放射線量が少なく、検査時間も短いため、患者さんの負担は大きく減る。単独の施設で年間検査件数が3000件に及ぶのは、世界広しといえども弘前大学ただ一院だ。

「スポーツ外来には疲労骨折で診察を受ける患者さんも少なくありません。内部の微細なヒビの治癒過程もトモシンセシスならよく見えるのです。もちろんCTでも見られますが、とくに若い選手には、できるだけ被ばくさせたくありませんからね。トモシンセシスがあればこそ、傷の程度や治っていく様子をしっかり経過観察できるのです」

科を越えた連携で高度な治療を実現

2021年からは、青森県初の女性アスリート外来も設置した。女性アスリートには、月経不順やエネルギー不足、骨密度の低下といったいわゆる「三主徴」と呼ばれる特有の問題がある。そこに整形外科と産婦人科、リハビリテーション科合同で当たることにしたのだ。

「実はこれまでにも女性アスリートから無月経などについて質問される機会が何度もあったのですが、専門ではなかったこともあり、体制の強化が必要だと考えていました。また、月経の問題は産婦人科も扱いますが、産婦人科には行きづらいという人もいますし、産婦人科側も必ずしも女性アスリートに寄り添った診療ができるわけではありませんでした。そこで、私が治療で関わった、アスリート経験のある女性医師に声をかけて、開設したのです」

多様なグループが一つの目的のもとに活動することのメリットは大きい、と石橋教授は熱く語る。

「スポーツ大会や競技団体に帯同することがあるのですが、例えばひざの専門医はひざだけを診る傾向があります。しかし、私たちのチームは、自分の専門以外の異変にも気を配ります。また、なぜけがをしたのか、どんな手術をすればどのぐらいで治るかを提示できるようになってほしいと思っています。そのためには、たとえ時間がかかったとしても、他のグループの術前カンファレンスを聞いたり、実際の手術を見たりすることが役に立ちます。その環境が整っていることは、非常に意義深いことです」

石橋教授の好きな言葉は、近代外科学の父といわれる16世紀フランス王室の外科医アンブロワーズ・パレの「我包帯す、神、癒し賜う」だという。

「大学院時代に師事した先生に、『医者にできることは、患者さんの自然治癒を助けるだけ。謙虚な心が大切』と教えていただきました。パレの時代、外科医は内科医よりも下に見られていました。パレは苦痛を減らす治療法を考えただけでなく、予後にも寄り添いましたが、そういうところも好きですね。もちろん私が治すという意気込みで手術に臨みますが、外科医として謙虚な気持ちを忘れることはありません」

世界が注目するビッグデータ

弘前大学は「グローバルWell-being共創社会を実現する異分野融合型総合知による革新的卓越研究大学群の構築」をテーマに、Well-being研究の世界的な拠点になり、研究成果の社会実装を加速させていくことを目指す。

そのベースになるのが、2005年から続く弘前市岩木地区の住民合同健診「岩木健康増進プロジェクト」だ。このプロジェクトは、もともと日本一の短命県である青森県の健康・医療問題の解決の道筋を探ろうとスタートした。20歳以上の住民1000人を対象に、身長・体重、睡眠や食事などの生活習慣、肌状態、体力、採血、遺伝子検査など3000以上にも上る項目を検査してきた。これを毎年積み重ねることで、唯一無二のビッグデータとなり、いまや世界中の大学や研究機関、企業が注目する存在となっている。

一人の検査にかかる時間は、5~7時間というから、なかなかの長丁場だが、それを20年間続けられているのは土地柄に尽きる、と石橋教授は解説する。

「青森の多くのみなさんはずっとこの地で暮らし、あまり移動しません。かくいう私もアメリカ留学以外は青森から出たことがないのが自慢なんですよ。人柄もまじめな方が多いので、毎年健診に来てくれるのです」

地方ならではの強みを活かした医療が、世界を驚かせる。

※所属・役職は取材当時のものです。

- 弘前大学大学院医学研究科研究科長(医学部長)整形外科学講座教授石橋 恭之(いしばし やすゆき)

-

1963年青森県生まれ。1992年弘前大学大学院医学研究科修了。1993~95年アメリカ・ピッツバーグ大学に留学。スポーツ整形外科の権威として知られる故フレディ・フー教授やサビオ・ウー教授に師事。世界中から集まる医師やスポーツ選手と交流し、知見を深めた。小中高校生アスリートに多い疲労骨折への造詣が深く、医療機器からの被ばく量を減らしたいとの思いから、診断にトモシンセシスを使用。2024年より現職。

記事検索キーワード

VOL.53その他の記事

-

特集最強のつづき 国枝慎吾さんインタビュー

特集最強のつづき 国枝慎吾さんインタビュー -

VOL.53革新がつなぐ伝統

VOL.53革新がつなぐ伝統 -

VOL.53パラダイム・シフトの息吹

VOL.53パラダイム・シフトの息吹 -

VOL.53目に見えないものを磨き続ける

VOL.53目に見えないものを磨き続ける -

VOL.53地域に根差し、寄り添う

VOL.53地域に根差し、寄り添う -

VOL.53才能を開花させチームとして成果を出すタレントマネジメントとは

VOL.53才能を開花させチームとして成果を出すタレントマネジメントとは -

VOL.53循環するインスパイア

VOL.53循環するインスパイア -

VOL.53医学の未来、斯く在れかし

VOL.53医学の未来、斯く在れかし -

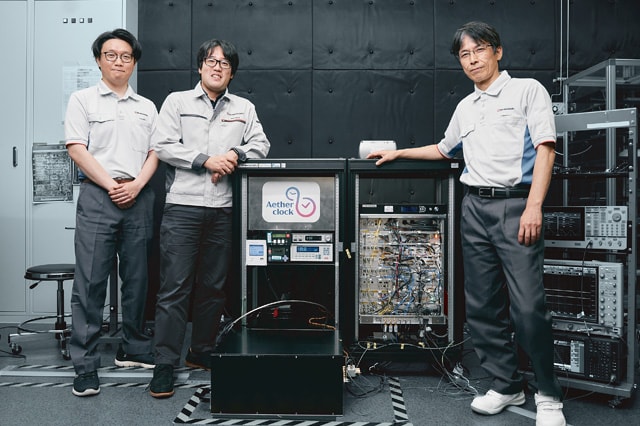

VOL.53時を再定義する時計 100億年に1秒の誤差を実現した光格子時計

VOL.53時を再定義する時計 100億年に1秒の誤差を実現した光格子時計 -

- NEWS & TOPICS2025年3月~7月

-

- 2025.3.18「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」を開所

有用微生物の開発期間を10分の1に短縮へ - 2025.3.10/3.24「健康経営優良法人2025 ~ホワイト500~」に認定

「なでしこ銘柄」に選定 - 2025.4.25中国 杭州市に環境・健康イノベーションセンターを開所

最先端分野の研究者との連携を強化し、環境分野への深耕を図る

- 2025.3.18「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」を開所