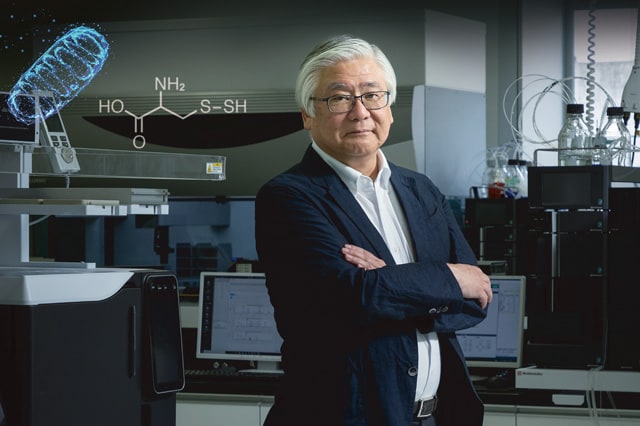

創業150周年を迎えた島津製作所。

未来をつくるために、島津がすべきことは。

会長の上田輝久が思いの丈を語った。

人がつないだ歴史

おかげさまで島津製作所は創業150周年を迎えることができました。当たり前ではありますが、150周年を迎えたといっても、初代島津源蔵が創業して以来、150年もの間、時代ごとに世代交代を続けて、バトンを受け渡してきました。明治8(1875)年の創業以来、それを繰り返すことで事業が継承され、現在に至っています。

創業当初、初代島津源蔵は、科学技術による産業振興と近代化を図る明治政府の方針を受け、理化学器械の製造に力を注ぎました。第二次世界大戦後は、石油化学産業の発展や環境問題の広がりとともにガスクロマトグラフに注力。健康が大きな社会の関心事となるに伴い、医薬品開発を支援する液体クロマトグラフや質量分析計にも力を入れる、といったように、日本の基幹産業の発展とともに分析計測機器の事業が成長しました。島津の分析計測機器はそれぞれの時代を代表する産業と大学・研究機関の方々に育てて頂いてきたわけです。

それを可能にしたのは、「人」でした。創業者である初代島津源蔵の息子の二代島津源蔵がクローズアップされる機会が多いのですが、源蔵には源吉と常三郎という二人の弟がいました。源蔵と源吉はサイエンスの才に長けていたため、製品を開発する一方で、常三郎には商才があったため、東京・神田に東京出張所を設立。それぞれの強みを活かして島津の発展に大きく寄与したそうです。いわば三本の矢で島津を盛り立てたのです。以来、それぞれの時代で、活躍する人が入れ替わりながら、島津の発展に貢献したことで、現在の島津グループがあります。

さまざまな分野での協働で新たな世界を拓く

島津の原点は、未知への好奇心です。まだ見ぬものをこの手でつくりたい。西洋にあるものをこの手でつくりたい。そして、社会に貢献したい。そうした想いを持った「人」が仕事をする方法は、時代を経ても本質的には変わりません。もちろん、電話やFAX、パソコンにスマートフォン、そしてAIと時代ごとに仕事のツールは進化しましたが、それを活用するのはあくまでも「人」です。

だからこそ、社員一人ひとりの成長が問われます。かつて、二代源蔵は、自身が学んだ理論を応用して製品づくりに役立てるだけでなく、新たな理論を導入し、それを充実させるために、「顧問制度」という仕組みをつくりました。外部の研究者に顧問となって頂き、積極的に協働を進めたのです。ポイントは、顧問と島津の社員のつながりが仕事上だけのものではなかったということです。結局、協働とは「人」と「人」が行うもの。そのため、仕事だけでなく、花見や園遊会など共通の日本文化の体験を通じて、お互いの人間形成にも影響を与え合うほど仲を深めたそうです。

この流れは形を変えながら続いていて、現在でも島津はオープンイノベーションを積極的に行い、大学や研究機関、企業の方々とともに新しいものを生み出しています。島津を応援してくださる方が増えてきたこと、また大学においても、研究・教育に加えて社会貢献が重視される時代になってきたことで、島津との協働を積極的に考えてくださる方が増えているのも嬉しいことです。

より大きな成果を生み出すためには、いろいろな人がかかわり合うことが、今後ますます重要になっていくはずです。島津としても、社外からの提案を新しい切り口で考えるチャンスととらえ、企業活動に活かしながら、社会に貢献していかなければなりません。

未来をつくる二つの科学

これから私たちは、「サイエンスでつくる未来」を考えていくべきだと思っています。いまの仕事の延長線上にある未来ではなく、次世代に託したい未来とは何か。事業を行う上で、この「未来志向」は、若い世代を含め必要不可欠です。

もちろん、島津はサイエンスの会社ですから、未来を考えるときも、サイエンスを活かすことが重要です。ただ、気を付けたいのは、科学は大別すると二種類あるということです。一つは自然科学、そしてもう一つは人文社会科学です。

これまでの島津の事業活動は自然科学に基づくものが中心であり、ともすれば人文社会科学とは距離がありました。しかし、自然科学で生み出された新しいテクノロジーをどのように社会に役立てるかを考えるには、人文社会科学の力が必要です。私たちは「自然科学に偏った理系人間」の集団であってはいけません。自然科学と人文社会科学の調和が取れた社会をつくっていく。それが『「人と地球の健康」への願いを実現する』という経営理念の実現にもつながるのです。

未来について突き詰めて考えるためには、一人ひとりが知識や経験を積み重ね、自分なりの哲学を持つ必要があります。歴史や芸術、文化、宗教などを体系的に学ぶことで「人間とは何か」を考える「人文知」も重要です。幸い、私たちの本社がある京都は、人文知を体得するには最適な土地柄です。京都の伝統文化にインスパイアされながら、伝統と革新を融合することで、新たな製品づくりに反映させる。そしてその製品を手にとった方が、製品からインスパイアを受ける。そんな好循環が生まれたら、これほど嬉しいことはありません。島津が目指すのは、「科学技術で社会に貢献する」という社是のもと、さまざまな分野の方々の知を融合した「総合知」により、次世代に託したい未来をサイエンスで創りあげていくことです。

※所属・役職等は取材時のものです。

記事検索キーワード

VOL.53その他の記事

-

特集最強のつづき 国枝慎吾さんインタビュー

特集最強のつづき 国枝慎吾さんインタビュー -

VOL.53革新がつなぐ伝統

VOL.53革新がつなぐ伝統 -

VOL.53パラダイム・シフトの息吹

VOL.53パラダイム・シフトの息吹 -

VOL.53目に見えないものを磨き続ける

VOL.53目に見えないものを磨き続ける -

VOL.53地域に根差し、寄り添う

VOL.53地域に根差し、寄り添う -

VOL.53才能を開花させチームとして成果を出すタレントマネジメントとは

VOL.53才能を開花させチームとして成果を出すタレントマネジメントとは -

VOL.53循環するインスパイア

VOL.53循環するインスパイア -

VOL.53医学の未来、斯く在れかし

VOL.53医学の未来、斯く在れかし -

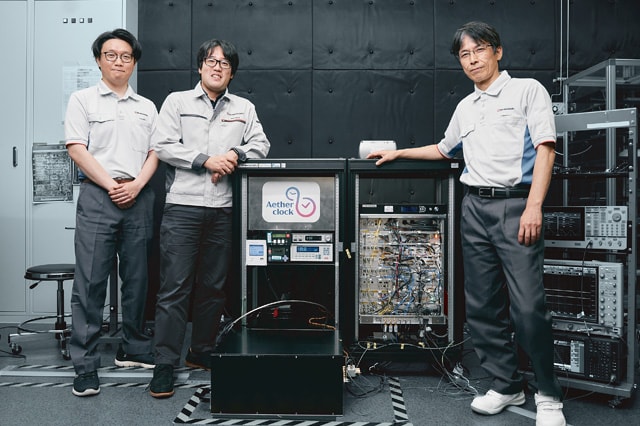

VOL.53時を再定義する時計 100億年に1秒の誤差を実現した光格子時計

VOL.53時を再定義する時計 100億年に1秒の誤差を実現した光格子時計 -

- NEWS & TOPICS2025年3月~7月

-

- 2025.3.18「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」を開所

有用微生物の開発期間を10分の1に短縮へ - 2025.3.10/3.24「健康経営優良法人2025 ~ホワイト500~」に認定

「なでしこ銘柄」に選定 - 2025.4.25中国 杭州市に環境・健康イノベーションセンターを開所

最先端分野の研究者との連携を強化し、環境分野への深耕を図る

- 2025.3.18「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」を開所