10余年にわたり車いすテニス界の頂点に君臨し続けた国枝慎吾さん。

世界ランキング1位のまま引退した絶対王者はいま、自分探しの旅の途中にいる。

指導も英語も難しい

車いすテニスを引退してから約2年半が経ちました。「少しほっそりしましたね」と言われることが増えましたね。体重はそれほど変わっていないのですが、筋肉は落ちたかもしれません。

競技からは退きましたが、車いすテニスをしていないわけではありません。練習もすれば、国内外のエキシビションマッチでプレーすることもあります。2024年1月から2025年9月まで、米国テニス協会(USTA)と協力して、選手の指導と競技の普及にも携わっています。

米国を選んだのは、まずは英語力を磨きたかったから。また、米国の競技レベルは、日本と比べるとまだこれからなので、自分の経験を活かして何かしら貢献できれば、との思いもありました。

ところが正直、指導も語学も簡単ではありませんでした。

ある程度のレベルの選手に対して、試合の分析をしたり、「ここでちょっと自分の間をとった方がいいよ」とアドバイスしたりするのは、選手経験があれば難しいことではありません。一方で、初心者など自分から遠い段階にある選手ほど、指導の難易度は増します。人はそれぞれ身体もその動かし方も違いますし、僕の打ち方が全ての人にとって正解ではないですから、とくにフォームの指導は大変でした。

同様に、考え方も性格もみんな違いました。じつは、車いすテニスをする人は誰でも僕と同じぐらい負けず嫌いなのかなと思っていたのです。僕のラケットには、「俺は最強だ!」と書いたテープが貼ってあって、劣勢になってもその言葉で気持ちを奮い立たせてきました。みんな、そんな感じなんだろうと思っていたんですよね。でも、指導するなかで、どうやらそうでもなさそうだぞ、と思い始めました。妻に相談したところ、「私、別に負けてもいいから」と言うではないですか。それで、「なるほど、そういう人もいるんだな」と納得しました。

どれも当たり前のことでは、と思うかもしれません。僕もわかっていたつもりでしたが、本当に理解していたわけではなかったのだと思います。というのも、いま振り返ると、現役時代の僕は自分自身が主人公であり、狭い考え方の中で生きていたのです。引退していろいろな人に会うことで、改めて人にはそれぞれの人生があると気付けましたし、それを尊重できるようにもなってきました。

とはいえ、指導する上では、ジレンマもあります。相手を尊重したいけど、「これじゃ、うまくならないんだよな」ということもありますし、自分の経験から少しでも何かを伝えられたら、という思いもあるわけです。どこでどう折り合いをつけるか、悩ましかったです。

僕の英語力が少し足りなかったことも、指導に難しさを感じる一因になっていたかもしれません。じつは現役生活で唯一、後悔があるとしたら、英語の勉強をドロップアウトしたことなのです。そもそも口数が多い方ではなく、試合前ともなると日本語でも話したくないタイプでした。英語で話すと脳が疲れるので、なおさらのこと。それを言い訳に、22、3歳の頃、「英語は、もういいかな」と思ってしまいました。

そのツケがいま、回ってきています。教えるにはちょっとした言葉のニュアンスも大切ですし、例えば「パンッと打って」と言えば伝わることもありますが、それが英語ではなかなか表現できないわけです。いま、大いに挫折を味わっています。

「自分」と「相手」、そして「人の目」と戦う

車いすテニスに本格的に打ち込み始めたのは、高校3年生のときです。以降、大学3年時に開催される2004年のアテネ大会出場を目指し、テニス一色の生活を送っていたのですが、競技を続けるには、経済的な問題がネックでした。そのため、アテネを区切りに引退することも視野に入れていたのですが、齋田悟司選手と組んだ男子ダブルスで金メダルを獲得。この競技で食べていけるかも、と考えるターニングポイントになりました。

その翌年あたりから、テニスの4大大会で車いすテニスの部が開催されるようになったことも、僕のキャリアにとって大きな出来事となりました。ロジャー・フェデラーやノバク・ジョコビッチといった超一流の選手たちと同じロッカールームを使い、同じコートに呼ばれることで、おのずとテニスファンやメディアから注目されるようになりましたから。

いまではマラソンなどでも一般の部とパラの部が同時開催されるようになっていますが、これがもっと他の競技にも広がればいいですよね。とはいえ、つまらない試合をしては、すぐに観客から見放されてしまいます。どんな競技も、エンターテインメントであるからには「観て楽しい」というレベルにならないといけませんし、そのためには選手自身もプレーのクオリティを上げなければいけません。観て楽しいものならおのずと注目度も上がり、スポンサーがついたり、選手の収入にもつながったりする。これがスポーツの正しい、健康的なサイクルではないでしょうか。僕自身、現役中は観てくださる方の期待値の一つ上を行きたいと常に思っていて、プレーの基準を「自分との戦い」、「相手との戦い」、そして「人の目との戦い」に置いていました。

僕がプロに転向したのは、北京大会男子シングルスで金メダルを獲った翌年の2009年ですが、実際に転向に向けて動き始めたのは、当時のグランドスラムを達成した2007年からです。いまもマネジメントをしてもらっている事務所を訪ねて、「こういった活動をしていきたい」と自分自身をプレゼンテーションしたんですよ。すごく緊張しましたし、あのときのことは、いまも鮮明に覚えています。すぐには返事をもらえず、後日、「北京が終わってから話をしましょう」と言われ、不安な気持ちで連絡を待ったことも、いまとなってはいい思い出です。

東京大会への思いが再び立ち上がる力に

一番記憶に残っている試合は、ダントツで2021年の東京大会です。自国開催の大会は、実力はもちろん、運もなければ出場できません。だからこそ、2013年に開催が決まったときは嬉しかった。東京で金メダルを獲ることが、テニス人生をかけた目標になりました。

東京がなかったら、2016年のリオで引退していたかもしれません。というのも、右ひじに古傷を抱えていたからです。ケガの原因は、僕の代名詞でもあったバックハンドにありました。車いすテニスでは、健常者のテニスとは違い、腰や脚を使って球に力を乗せることが難しいんです。とくにバックハンドで強い球を打つには、ひじに無理をかけざるを得ません。

リオの後、右ひじを治すために3か月ほど休養したのですが、練習を再開してバックハンドを打った途端、また痛みが出て。あのときはさすがに絶望し、引退の二文字が頭をよぎりました。

その後、思い切って右ひじへの負担が少なくなる打ち方に変えました。身体が覚えているスイングからの変更は、一筋縄ではいきません。コントロールも、パワーも、それまでとは比べ物にならないくらい落ちる。それでも、この打ち方をモノにしない限り戦えない。練習はもちろん厳しかったです。僕は一つのショットを身に付けるために3万回繰り返すことを実践していたので、あのときも1本1本、コーチと数えながら練習しました。「もう、このあたりでいいか」なんて、考えもしませんでしたね。

新しいスイングになり、球速は落ちましたが、ボールの回転数は増えました。そのため、どこにボールを返すかという「プレースメント」と、「アングル(角度)」を使って深さを出すこと、そして相手選手にとって「どこに打ってくるかわからない」という、この三つで勝負することにしました。

こうしてスピードやパワーで台頭してきた若手やライバルたちに立ち向かった末に、東京大会男子シングルスで頂点にたどり着くことができました。

この東京大会での優勝を機に、もうやめようかとも思ったのですが、思いとどまりました。4大大会で唯一、獲っていなかったウィンブルドン選手権を制したいという目標があったからです。

2022年7月、ウィンブルドン決勝で、当時世界ランキング2位のアルフィー・ヒューエットを下し、生涯グランドスラムを達成。試合後、自陣営のスタッフたちと抱き合って最初に出た一言は、「もうこれで引退だな」。半分冗談で言ったつもりでしたが、いま考えると、図らずも本心が出たのでしょうね。

そして、2023年1月に世界ランキング1位のまま引退しました。いまでもエキシビションマッチとはいえ、現役の選手に勝つことがあるのですが、その翌日は寝込んでしまうほど身体にダメージを受けるので、選手に戻ることは考えられません。この辺にしておいてやるか、という感じです(笑)。

新たなアイデンティティを探したい

おそらく、多くのアスリートが現役引退後に直面することだと思うのですが、じつはいま、自分が何者なのかわからないんですよ。選手でないことは確かなのですが……。

テニス人という意識はありますし、テニス界に貢献できるような仕事をしていきたいとも思っています。また、一人でも多くの方に競技の魅力が伝わってほしい。そのためには、選手が活躍することが一番の近道であることは僕が証明したと思っているので、若い選手たちがあとに続いてほしいですね。

車いすテニスも他のパラスポーツも、競技人口の増加がこれからのキーワードになると考えています。誰でもスポーツを気軽に始められる環境も必要です。車いすテニスは、全国の多くのテニスコートでプレーできるようになっているので、他のスポーツもそうなってほしい。それがいまの願いですし、そのために何ができるか考えていきたい。

人生を豊かにするポイントは、楽しいこと、夢中になれることをいくつ見つけられるか、だと思います。そうして活動しながら、いつかまた新たなアイデンティティに出会いたいですね。

※所属・役職は取材当時のものです。

- 国枝 慎吾(くにえだ しんご)

-

1984年千葉県出身。9歳で脊髄腫瘍のため車いす生活となり、11歳で車いすテニスに出会う。アテネ、北京、ロンドン、リオ、東京大会に出場し、金メダル4個、銅メダル2個獲得。東京大会では日本選手団主将も務めた。グランドスラム優勝32回、年間グランドスラム5回、シングルス107連勝記録など世界の頂点に立ち続け、「絶対王者」と呼ばれた。2022年にウィンブルドン選手権で優勝したことで、「生涯グランドスラム」を達成。2023年1月に引退。同年、国民栄誉賞受賞。

記事検索キーワード

VOL.53その他の記事

-

特集最強のつづき 国枝慎吾さんインタビュー

特集最強のつづき 国枝慎吾さんインタビュー -

VOL.53革新がつなぐ伝統

VOL.53革新がつなぐ伝統 -

VOL.53パラダイム・シフトの息吹

VOL.53パラダイム・シフトの息吹 -

VOL.53目に見えないものを磨き続ける

VOL.53目に見えないものを磨き続ける -

VOL.53地域に根差し、寄り添う

VOL.53地域に根差し、寄り添う -

VOL.53才能を開花させチームとして成果を出すタレントマネジメントとは

VOL.53才能を開花させチームとして成果を出すタレントマネジメントとは -

VOL.53循環するインスパイア

VOL.53循環するインスパイア -

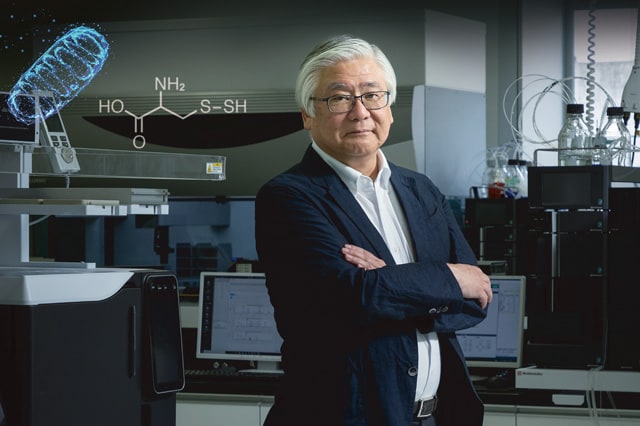

VOL.53医学の未来、斯く在れかし

VOL.53医学の未来、斯く在れかし -

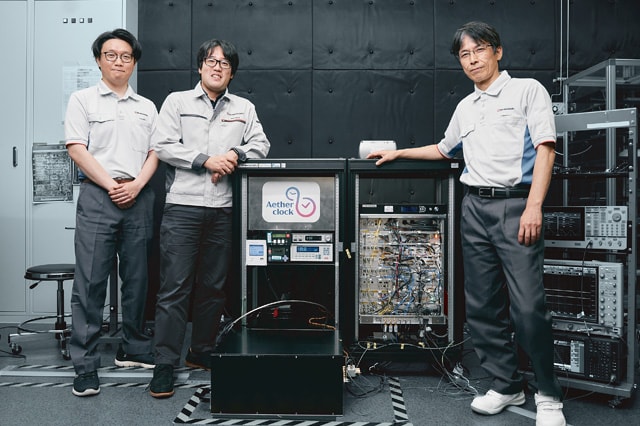

VOL.53時を再定義する時計 100億年に1秒の誤差を実現した光格子時計

VOL.53時を再定義する時計 100億年に1秒の誤差を実現した光格子時計 -

- NEWS & TOPICS2025年3月~7月

-

- 2025.3.18「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」を開所

有用微生物の開発期間を10分の1に短縮へ - 2025.3.10/3.24「健康経営優良法人2025 ~ホワイト500~」に認定

「なでしこ銘柄」に選定 - 2025.4.25中国 杭州市に環境・健康イノベーションセンターを開所

最先端分野の研究者との連携を強化し、環境分野への深耕を図る

- 2025.3.18「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」を開所