人間は酸素だけでなく、硫黄でも呼吸している — 。

これまでの生命活動の概念を覆す研究が、東北で進んでいる。

その先には、創薬、医療、ウェルビーイングのあり方を根本から変える変革が待っている。

常識を疑え

呼吸といえば、誰もが酸素を吸って、二酸化炭素を吐くものと答えられるだろう。なかには酸素とブドウ糖などの栄養素を原料に、ミトコンドリアの中でエネルギーを産生し、二酸化炭素と水を残りかすとして排出する細胞呼吸の仕組みを説明できる人もいるかもしれない。

だが、細胞内では酸素だけでなく、硫黄でも呼吸していると聞いて、うなずける人は限られる。それも硫黄が噴き出す海底火山の近くに棲む微生物の話ではなく、我々人間を含む哺乳類の体の中で起こっていると聞いたら、たいていの人は驚くのではないだろうか。発見したのは、東北大学大学院医学系研究科の赤池孝章教授。2017年、その発見は学術雑誌『ネイチャー コミュニケーションズ』で発表された。

「親しい方から、『先生、ずいぶんと凝った小説を書かれたものですね』と言われて肩身の狭い思いをしたものです。『非常識すぎる』『そんなことありえない』とみんなが思っていたんですが、大発見でしたね」と顔をほころばせる。

20億年前、藻類などの出現によって酸素が大量に産生されるまで、地球に酸素は存在していなかった。それでも生物は存在していたので、エネルギーを得るためになんらかの方法で呼吸をしていたのは間違いない。いまでも硫黄をエネルギー源としている微生物が少なからず生息していることからも、硫黄が酸素の代わりを果たしているのは間違いないとみられてきた。もっとも、進化した動物種である哺乳類は酸素呼吸のみでエネルギーを産生しており、硫黄呼吸とは縁が無いと考えられてきた。

だが、それだけでは説明できない奇妙な現象があることに、科学者たちは首をかしげていた。

「筋肉など酸素消費が大きい組織や造血幹細胞、悪性度の高いがんでは低酸素状態になる。それでも成長したり、エネルギーを出せるということは、酸素に依存しないエネルギー産生経路が存在しないと説明がつかない。何か別の代謝経路があるに違いないと考え、多くの科学者がその経路を探していたんです」

生命活動の概念が変わる

生体のエネルギーの正体が何であるかは、まだ諸説あり決着がついていない。だが、そのエネルギーを運ぶ「通貨」がATPという物質であることはよく知られている。ATPはミトコンドリアの中で、栄養素と酸素を用いて大量につくられている。その製造工程では炭水化物などに含まれている水素が水素イオン(陽子)と電子に分けられる。水素イオンはATP合成の重要な材料になるが、ここで問題になるのが電子だ。そのまま置いておけば、またすぐ水素に戻ってしまうので速やかに捨てないといけない。そこで受け皿として酸素と結合させ、最終的に水として排出していく。ミトコンドリアは、ATPを生産する「工場」であり、不要になった電子の「廃棄場」でもあるのだ。

酸素が硫黄に置き換わっても、ATP生産の基本的な仕組みは同じだ。水素の陽子と硫黄が結合する際にATPがつくられ、あまった電子が硫黄と結合して硫化水素が排出される。硫化水素は容易に硫黄に変化するので、実際には硫黄として生体内に存在している。

赤池教授は、前任地の熊本大学に在籍していたある日、興味深い事実に気付いた。

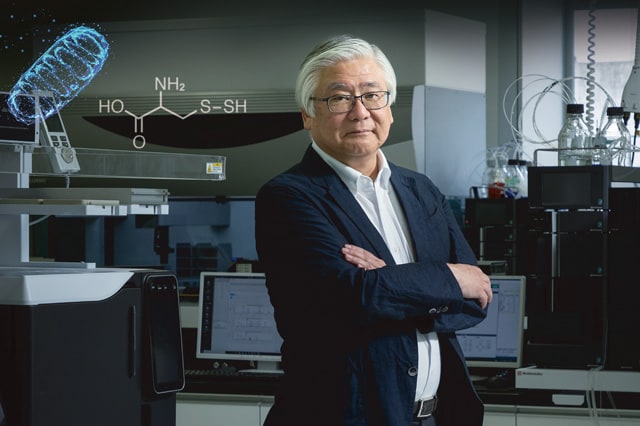

硫黄が含まれているアミノ酸(システイン)に、さらに硫黄が付加された物質(システインパースルフィド)が、哺乳類の生体内で多量に存在している。これは一体どういうことか。そこから導かれたのは、人間はシステインを体の中でつくっている、つまり硫黄を代謝しているのではという仮説だ。

その後、赤池教授は硫黄代謝物を検出する方法を確立する。

「どうやら体の中には硫黄がたくさんある、それが証明できた。酸素が電子を受け取るものとして効率がいいから、誰もが硫黄の存在を忘れてしまっていた。だけど、哺乳類には有毒な硫化水素を分解する酵素が備わっており、分解された硫黄をさらに再利用している。これは間違いありません」

さらに、驚くべき発見が続く。赤池教授らは硫黄呼吸に必要な代謝機能の一部を不全にしたマウスを作成した。すると生まれて3~4週目を境に、成長が著しく悪くなることがわかった。忘れられていた硫黄呼吸は、不必要どころか哺乳類の生育に必要不可欠だと示唆されたのだ。

酸素呼吸では活性酸素の発生を免れることはできない。活性酸素は細胞を傷付け、老化の原因にもなる。ところが硫黄はその活性酸素の自己損傷を防ぐ働きがある。硫黄呼吸をコントロールする方法を見つけられれば、生体内のエネルギー産生量を増加させ、老化の防止や難治性の疾患の予防、治療法も開発できるかもしれない。硫黄代謝物をがんマーカーにしたり、がん予防やその治療ができる可能性もある。この発見は、医療、創薬にパラダイムシフトを引き起こす可能性を秘めている。

社会実装に向けて

「スポーツの世界的な大会にはなかなか出られないけど、ノーベル賞ならもしかしたらとれるかもしれないって、高校の頃、がむしゃらに勉強したんですよ」

少年時代、水泳に打ち込み、県内にその名を轟かせていた赤池教授は笑いながら語るが、まんざら冗談とも言えない。

医学部に進学し、研修医時代は救命救急も経験したが、研究の道に進みたいと考え大学院に進んだ。感染症のグループに配属され、ここで活性酸素による自然免疫の研究に従事。俊英ぶりを発揮し、熊本大学医学部ではエリート街道を進んでいた。

「幹部候補生として文部科学省に出向したり、将来は医学部長にというお声をもらったりしていましたが、どうもそういうのは苦手で」。教授になって9年目の2013年、東北大学から誘いを受け、研究が続けられるならと移籍を決めたという。

移籍後は硫黄呼吸の研究に没頭した。充実した研究人生のようだが、赤池教授の心の内には常に葛藤があった。

「やっぱり悔しいですよね。同級生は医者になって、大勢の人を救っている。ところが私は臨床医であることをやめて、基礎研究ばかりしている。研究で人を救おうと思えば、社会実装しないと始まりませんから」

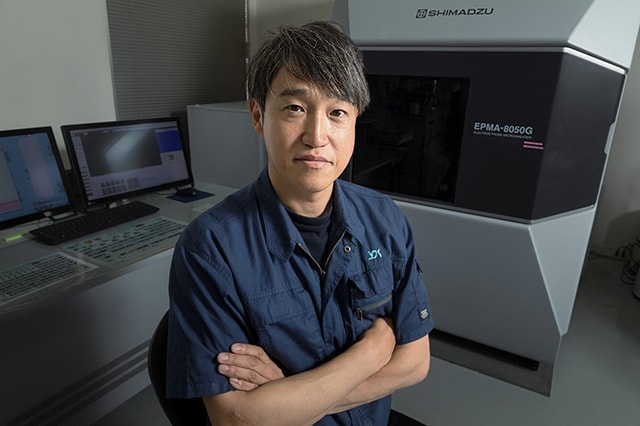

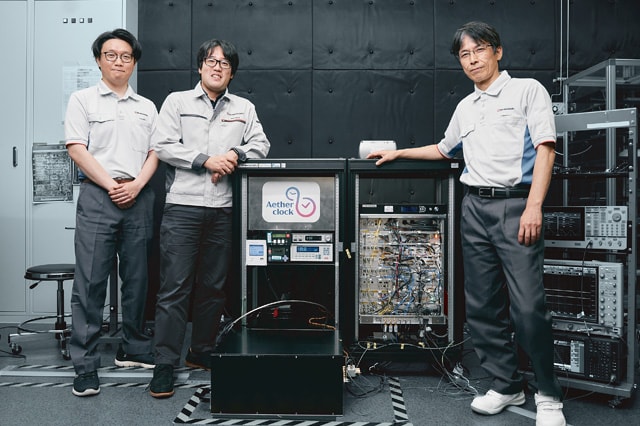

そんな思いもあって、2024年、東北大学と島津製作所が共同で設置した「超硫黄生命科学共創研究所」の所長に就任した。強力な抗酸化作用を持つ硫黄の結合した有機化合物の研究からさまざまな疾患の診断や治療法の確立、機能性食品の開発への道筋をつくり、社会への貢献を目指す。

「研究は一人ではできません。みんなの力を集めるには、みんなが納得できるテーマをつくらないといけない。みんなが楽しくなければ、自分も楽しくありませんからね。ここにはその面白いテーマがありますから、よい成果が期待できるんじゃないでしょうか」

赤池教授の言う「楽しい研究」が、世界を驚かせる日は近い。

※所属・役職は取材当時のものです。

- 東北大学大学院医学系研究科レドックス分子医学分野 教授

東北大学超硫黄生命科学研究所 所長赤池 孝章(あかいけ たかあき) -

熊本県出身。1984年熊本大学医学部を卒業し、91年同大学院医学研究科博士課程を修了。同大学講師、米国トーマスジェファーソン医科大学客員教授、アラバマ大学バーミングハム校客員教授、文部科学省研究振興局学術調査官などを経て、2005年、熊本大学大学院医学薬学研究部(医学部)教授に就任。2013年、東北大学大学院医学系研究科の教授に。2024年より現職。

記事検索キーワード

VOL.53その他の記事

-

特集最強のつづき 国枝慎吾さんインタビュー

特集最強のつづき 国枝慎吾さんインタビュー -

VOL.53革新がつなぐ伝統

VOL.53革新がつなぐ伝統 -

VOL.53パラダイム・シフトの息吹

VOL.53パラダイム・シフトの息吹 -

VOL.53目に見えないものを磨き続ける

VOL.53目に見えないものを磨き続ける -

VOL.53地域に根差し、寄り添う

VOL.53地域に根差し、寄り添う -

VOL.53才能を開花させチームとして成果を出すタレントマネジメントとは

VOL.53才能を開花させチームとして成果を出すタレントマネジメントとは -

VOL.53循環するインスパイア

VOL.53循環するインスパイア -

VOL.53医学の未来、斯く在れかし

VOL.53医学の未来、斯く在れかし -

VOL.53時を再定義する時計 100億年に1秒の誤差を実現した光格子時計

VOL.53時を再定義する時計 100億年に1秒の誤差を実現した光格子時計 -

- NEWS & TOPICS2025年3月~7月

-

- 2025.3.18「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」を開所

有用微生物の開発期間を10分の1に短縮へ - 2025.3.10/3.24「健康経営優良法人2025 ~ホワイト500~」に認定

「なでしこ銘柄」に選定 - 2025.4.25中国 杭州市に環境・健康イノベーションセンターを開所

最先端分野の研究者との連携を強化し、環境分野への深耕を図る

- 2025.3.18「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」を開所