ドイツで成功したX線の発生実験を再現したい。

そして、それを社会に実装したい。

物理学者の思いと、それに応えた二代島津源蔵の奮闘記。

透視光線の発見

「体を透過して内部を見せる光線が見つかった」

明治29(1896)年1月、衝撃的なニュースが世界中を駆けめぐった。ドイツの物理学者ヴィルヘルム・レントゲンが、X線を発見したというニュースだ。

その一報を、ことのほか喜んだ人物が日本にいた。当時、京都の第三高等学校(現:京都大学)の教授を務めていた村岡範為馳だ。

村岡は、若い頃から俊英として知られた人物だ。

明治11(1878)年、25歳の村岡は、明治政府の命により欧米の師範学校の調査のためドイツのシュトラスブルク大学に派遣された。所属した研究室では音響学を学んだ。

その音響学の研究室で、村岡は運命的な出会いをする。助教授を務めていたのがヴィルヘルム・レントゲンその人だったのだ。レントゲンは村岡より8歳上で、村岡はレントゲンをよき先輩として親交を結び、また、科学の徒のあるべき姿をそこに見ていたに違いない。

春が近づく頃になると、世界中の科学者がレントゲンの実験の追試に乗り出していた。

村岡もまた再現実験に心を燃やしていた一人であった。X線は当時の医学の常識を根底からくつがえす可能性を秘めていた。骨格だけでなく、ひょっとしたら臓器の様子も、メスを入れることなく見てとることができる。しかも、20年近く前に村岡がドイツに留学していた時に師事していたことのあるレントゲンが発見した光。自らの手で再現したいと思ったのも道理だろう。

村岡は政府の命を受け、実験に乗り出した。だが、うまくいかない。当時の電源や感応コイルではX線を発生させるには電圧が不足していたのだ。当時、電力は「貴重品」で、いまのようにコンセントに差し込めばどこにいても安定した電気が使えるような状況ではなかった。電力供給は都市部などごく一部に限られ、しかもレントゲンの実験を再現するには、20万ボルトもの高電圧が必要だったのだ。

俊英と発明家の出会い

「あの博覧会の電気であれば実験は可能かもしれない」

村岡は明治28(1895)年、京都で開かれた第4回内国勧業博覧会でのある製品を思い出した。それは島津製作所を創業した初代島津源蔵の息子梅治郎がつくった発電機だ。梅治郎は、イギリスの発明家ジェームズ・ウイムズハーストが発表した「感応起電機」を明治17(1884)年に弱冠15歳で図面だけを頼りに製作し、改良を重ね教育や研究の領域に供給していた。その一つを博覧会に出展していたのだ(梅治郎は明治27年、初代源蔵の急逝によりその名を継いだ)。

村岡は二代源蔵のもとを訪れ、レントゲンの再現実験の協力を求めた。

源蔵ももちろん、X線の発見の報を耳にしていたに違いない。体内を透過して見せる光線に医学の発展という希望を抱いていただろう。

「やりましょう」

源蔵は破顔して、村岡の手をとった。

その年の初夏、X線撮影の実験室となった島津製作所では、村岡と源蔵による再現実験が繰り返されていた。

電源の問題はクリアできたが、それ以外の部分は苦難の連続だった。X線を発生させる真空管は大変な貴重品で、ドイツに遊学していた日本人医師に取り寄せてもらった。撮影は特に難航した。当初はフィルムにあたる乾板の上に、被写体を乗せて撮影する方法に思い至らず、両者をかなり離れた場所に置き、光が入るのを防ぐため乾板を厳重に紙で包んだ。それでもなお、太陽光が漏れ入ることを恐れて、夜間に限って実験を繰り返したりした。しかし、なかなか成功しない。発見されたばかりのX線は、その特性がよくわかっておらず、黎明期における実験の苦労が偲ばれる。

いつしか、季節は秋へと移っていた。

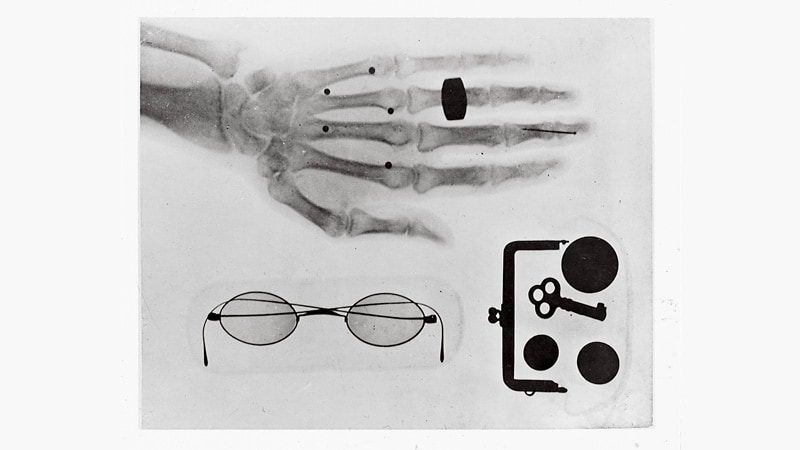

10月10日の早朝、何十度目かの実験。一円銀貨を桐箱に入れ、その下に乾板を置き、数十分、起電機を回し続けた。すると、おぼろげながら銀貨の形を写しとることができた。ドイツでレントゲンがX線の撮影に成功してから11か月後の出来事だった。

※ 石山洋(1971). 理化学器械の製作者となった鍛冶屋の子 : 島津源蔵

筑波常治・ 菊池俊彦(編)明治の群像7 p.205

社会に実装されてこそ科学

もちろん、源蔵はここで手を緩めることはなかった。その後も、安定したより高い電圧を得るため、電源用電池をさまざまに変更。感応コイル自体も改造を繰り返し、放電力を高め、よりはっきりとした写真の撮影に成功した。さらに、リアルタイムで被写体の内部を観察できる蛍光板の開発にも着手。ガラス板に塗る化学材料をあまた試し、どうにか成功に漕ぎ着ける。

こうした成果をもとに製品化にも取り組み、明治30(1897)年には、教育用X線装置を発売。パンフレットを作成し教育界に配ったところ、二度も増刷するほどの大変な反響があったという。当時の教育界にもたらした功績は、けっして小さなものではなかった。

そして、明治42(1909)年9月、すべて島津の技術で完成させた医療用X線装置を千葉県にある陸軍の国府台衛戍病院に納入。これは国産初の装置であった。その二年後には、整流器を使用し、交流を直流に変えて電源とする感応コイル式の大型医療用X線装置を滋賀県の日本赤十字社滋賀支部病院に納入。その後も画期的な装置を世に送り出した。

一方で、医学界ではX線に対する正しい知識を習得し、その専門知識を持った技師を養成することが多年の望みとなっていて、装置が普及していくなか、源蔵も技師の養成は医療の発展に必要不可欠と考えていた。その思いから、昭和2(1927)年、京都府知事の認可を受け「島津レントゲン技術講習所(現:京都医療科学大学)」を設立し、民間初の診療X線技師の養成校を開校した。

村岡と源蔵の見据えていた未来が、ついに実現したのである。

源蔵には信念があった。

「学理を教えられたら、その応用を考えなければいけない。死に学問では駄目だ」

昭和5(1930)年に、日本の十大発明家にも選ばれた二代源蔵。常に社会実装を見据え、研究者とともに奔走するその姿勢は、現在の島津へと受け継がれている。

※所属・役職等は取材時のものです。

記事検索キーワード

VOL.53その他の記事

-

特集最強のつづき 国枝慎吾さんインタビュー

特集最強のつづき 国枝慎吾さんインタビュー -

VOL.53革新がつなぐ伝統

VOL.53革新がつなぐ伝統 -

VOL.53パラダイム・シフトの息吹

VOL.53パラダイム・シフトの息吹 -

VOL.53目に見えないものを磨き続ける

VOL.53目に見えないものを磨き続ける -

VOL.53地域に根差し、寄り添う

VOL.53地域に根差し、寄り添う -

VOL.53才能を開花させチームとして成果を出すタレントマネジメントとは

VOL.53才能を開花させチームとして成果を出すタレントマネジメントとは -

VOL.53循環するインスパイア

VOL.53循環するインスパイア -

VOL.53医学の未来、斯く在れかし

VOL.53医学の未来、斯く在れかし -

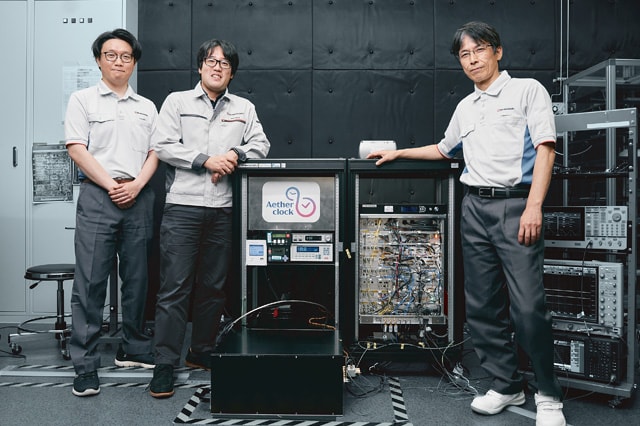

VOL.53時を再定義する時計 100億年に1秒の誤差を実現した光格子時計

VOL.53時を再定義する時計 100億年に1秒の誤差を実現した光格子時計 -

- NEWS & TOPICS2025年3月~7月

-

- 2025.3.18「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」を開所

有用微生物の開発期間を10分の1に短縮へ - 2025.3.10/3.24「健康経営優良法人2025 ~ホワイト500~」に認定

「なでしこ銘柄」に選定 - 2025.4.25中国 杭州市に環境・健康イノベーションセンターを開所

最先端分野の研究者との連携を強化し、環境分野への深耕を図る

- 2025.3.18「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」を開所