人的資本経営の観点から注目されているタレントマネジメント。

どのような概念で、現場のチーム運営にどう活かせばいいのか?

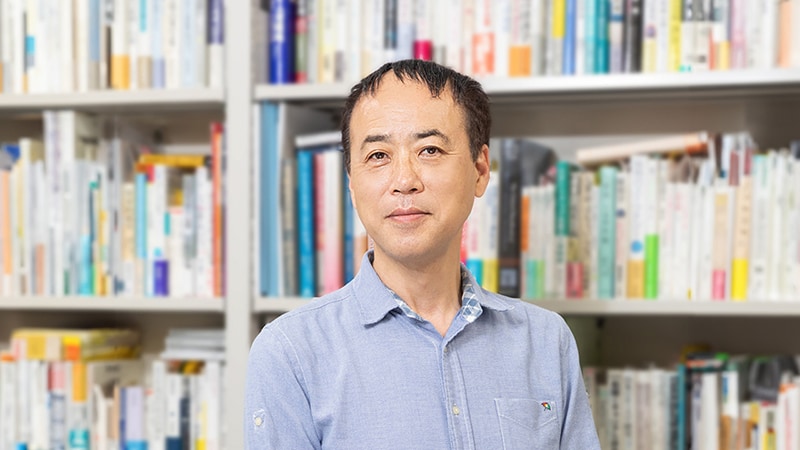

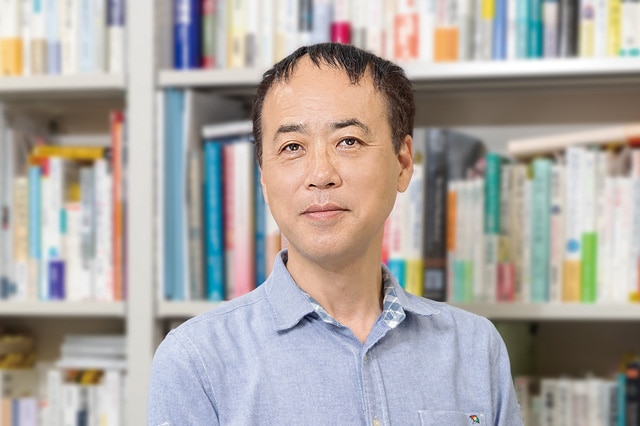

長く企業の人事に携わり、現在は研究者としてキャリアデザインに向き合う法政大学大学院の石山恒貴教授に聞いた。

個々人の才能を開花させることが競争優位とエンゲージメントにつながる

日本企業では、長らく個々の社員の専門性や特定のスキルよりも、協調性を基本とする人材育成を重視する傾向があった。人事においても情意考課と呼ばれる仕事に対する姿勢や意欲、協調性などを能力とみなしてきたともいえる。そうした企業風土の中では、個々人が専門性を高めるよりも、上司や同僚らとうまく付き合うことに重きが置かれてきた。だが、そうした手法は限界に差しかかっている。

そんななかで注目を集めているのがタレントマネジメントだ。

「タレントとは、個々の人が持っている“才能”のことであり、それを引き出して爆発的に開花させるのがタレントマネジメントです」と法政大学大学院の石山恒貴教授は話す。

“才能を開花させる”というと、優れた才能を持つ特定の人を企業側が見出して次のリーダーとして育成するようなイメージを持つかもしれないが、石山教授は「そもそも“優れた”という概念の定義が曖昧です」と続ける。

「次世代リーダーとなり得る一握りの人材を育てるという意味もありますが、もう一つ、人には誰しも才能や強みがあり、それを活かした経営をするという意味もある。原石となる才能を見出して、それを磨いて開花させるのがタレントマネジメントといえるでしょう」

この概念が世に出た頃は前者の意味が強かったが、近年はむしろ後者の面が注目されるようになっているという。では、個々人の才能を引き出すような経営にはどんなメリットがあるのだろうか?

「目的は大きく二つあります。一つは企業の戦略の中で他社にとって模倣困難な人材を育てて競争優位をつくり出すこと。そしてもう一つは、社員が幸せに働けてエンゲージメントが高まる環境を創出することです」

他社に対して競争優位をつくり出すといっても、市場の中で優位なポジションを取るだけでは、ポジションが入れ替われば簡単に劣位に立たされてしまう。だが、多くの業界でトップランナーが容易に入れ替わらないのは、その企業の文化に合った模倣困難な人材育成ができていることに要因があるのではないか、というのがタレントマネジメントの重要な考え方だ。

「そのためには、自社の強みや組織文化の中で求められるタレントとは何なのか、どうすればそれを育てられるのかを考える必要があります」と石山教授は強調する。

社員のエンゲージメントを高めるというメリットも見逃せない。近年は多くの企業でエンゲージメントの向上が謳われているものの、世界的に見て日本は下位に低迷している。その要因として「個々人の強みに着目せず、対話が弱い」ことが挙げられると石山教授は指摘する。

「これは米国の世論調査会社であるギャラップ社の調査で指摘されていることですが、マネージャーと接する時間が人生で一番不幸な時間という調査結果があります。ただ1on1で対話の機会をつくっても、一方的なお説教で終わってしまっては意味がありません。一方、あるゼミ生は素晴らしいマネージャーに恵まれ、マネージャーがひたすら内省を促す質問をすることに徹してくれたので、1on1が楽しみで仕方がなかったそうです。どちらがエンゲージメントが高いかは言わずもがなでしょう」

チーム員のタレントを活かすのがマネージャーの一番の役割

タレントマネジメントのメリットは理解できても、実際にどのように実現すればいいのか?とくに現場のマネージャーとなり、チームとしての成果を求められながら、若手の育成や働き方改革にも目を向けなければならないような立場なら、なおさらそうした疑問を抱くことだろう。短期的な業績を求められていると、自身がプレイングマネージャーになりがちで、結果的にマイクロマネジメントに陥ってしまう場合もある。

「大前提として」と石山教授が強調するのは、「タレントマネジメントは、経営陣だけ、人事部だけ、もちろんマネージャーだけがやらなければならないことではなく、本人も含めたみんなで取り組む必要があるということです」。

その上で「チーム全員の才能を開花させられれば、その恩恵を受けるのはマネージャーです」と言う。

「メンバーの才能や強みを把握できるのもマネージャーですから、その強みを引き出して業務に結び付けることが一番の優先事項です。そのための1on1での対話はもちろん、どんな支援が必要かを考え提供することが、マネージャーの仕事であり自身の成長にもつながると考えることが必要です」

ただ、短期的な業績評価指標だけを優先する職場では、自身がプレイングマネージャーとなって業績を上げることが手っ取り早い解決法となってしまいがちだ。そうした体制を見直し、タレントマネジメントの取り組みを評価する指標をつくることなどが、人事や経営に関わる側の務めだといえる。

「自社の強みや優位性がどこにあるのか、それを伸ばすために必要なタレントとは何かを全社で考え、模倣困難な企業文化をつくり上げていく必要があります。経営陣が“答え”を知っているものではないので、試行錯誤していくことが大切。逆に『経営陣がわかっていない』と批判だけして片付けられる問題でもありません」

経営陣の意識が変わることは近道ではあるが、唯一の方法ではない。個々の社員が変化の主体となることが大切なのかもしれない。また、自社の本当の強みは社内にいる人間には気付きにくいこともあるだろう。社外の第三者に意見を聞くことで、他社には模倣困難な強みが見えてくることもあるという。

自社に必要なタレントとは何か、そしてチームのメンバーが持つタレントはどんなものかを把握した上でリーダーに求められるのは「インクルーシブ・リーダーシップ」だと石山教授は強調する。

「インクルーシブとは二つの観点から測られます。一つは“そこに居場所がある”こと、もう一つは“自分の独自性が認められている”ことです。後者がとくに大切で、それぞれの個性を活かした運営をしてこそチームは成長することができます」

協調性を重視するあまり、個々人が強みを発揮できなければ、チームとして動く意味も薄れてしまう。チームとして成果を上げるためには、メンバー個々のタレントを引き出し、磨き上げていくことが大切だといえるだろう。

※所属・役職等は取材時のものです。

- 法政大学大学院

地域創造インスティテュート/政策創造研究科 教授石山 恒貴(いしやま のぶたか) -

新潟県出身。一橋大学社会学部卒。産業能率大学大学院経営情報学研究科経営情報学専攻修士課程修了。法政大学大学院政策創造研究科政策創造専攻博士後期課程修了。博士(政策学)。企業の人事労務担当や外資系ライフサイエンス会社の執行役員人事総務部長を経て現職。日本キャリアデザイン学会副会長、人材育成学会常任理事も務める。

記事検索キーワード

VOL.53その他の記事

-

特集最強のつづき 国枝慎吾さんインタビュー

特集最強のつづき 国枝慎吾さんインタビュー -

VOL.53革新がつなぐ伝統

VOL.53革新がつなぐ伝統 -

VOL.53パラダイム・シフトの息吹

VOL.53パラダイム・シフトの息吹 -

VOL.53目に見えないものを磨き続ける

VOL.53目に見えないものを磨き続ける -

VOL.53地域に根差し、寄り添う

VOL.53地域に根差し、寄り添う -

VOL.53才能を開花させチームとして成果を出すタレントマネジメントとは

VOL.53才能を開花させチームとして成果を出すタレントマネジメントとは -

VOL.53循環するインスパイア

VOL.53循環するインスパイア -

VOL.53医学の未来、斯く在れかし

VOL.53医学の未来、斯く在れかし -

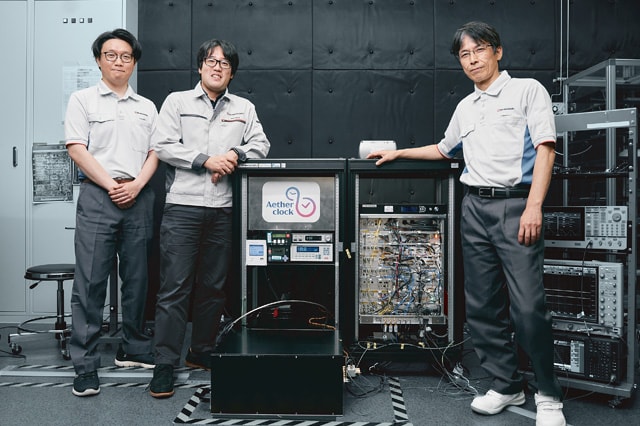

VOL.53時を再定義する時計 100億年に1秒の誤差を実現した光格子時計

VOL.53時を再定義する時計 100億年に1秒の誤差を実現した光格子時計 -

- NEWS & TOPICS2025年3月~7月

-

- 2025.3.18「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」を開所

有用微生物の開発期間を10分の1に短縮へ - 2025.3.10/3.24「健康経営優良法人2025 ~ホワイト500~」に認定

「なでしこ銘柄」に選定 - 2025.4.25中国 杭州市に環境・健康イノベーションセンターを開所

最先端分野の研究者との連携を強化し、環境分野への深耕を図る

- 2025.3.18「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」を開所