成果の出せるチーム、成長し続けられるチームをいかにつくるか。チームリーダーやマネージャーの一番の関心事といえば、これだろう。そんなチームをつくる上で重要な「心理的安全性」について専門家に聞いてみた。

組織の成長のために欠かせない要素

誰にも気兼ねせず、なんでも言い合える。そんな職場で働きたいと思う人は多いだろう。改善したいことがあれば上司にも臆せず提案し、新しいアイデアも議論の俎上に載せることができる。仕事を進める上での懸念があれば、フラットに確認し進めることができる。つまりチームの生産性向上のために、健全に意見をぶつけ合える「心理的安全性」が確保されている職場だ。逆に、上司やほかのメンバーとの関係性が壊れることや、自分自身への否定的な反応が返ってくることなどを心配して、言いたいことが言えない、質問ができない心理的安全性が低い職場で働きたいと望む人は少ないだろう。

「いまやビジネスを取り巻く環境の変化はかつてないほど激しく、中長期の目標や計画は軌道修正が必要になる方が“当たり前”の時代に突入しました。そんな時代に、上司が“正解”を知っていて、部下はお伺いを立てるという旧来の職場環境やマネジメントでは、軌道修正が難しくなり、人材も育たないでしょう。職場の心理的安全性を確保して、立場や経験にかかわらず、さまざまな視点からの意見を結集できる環境をつくることが求められています」

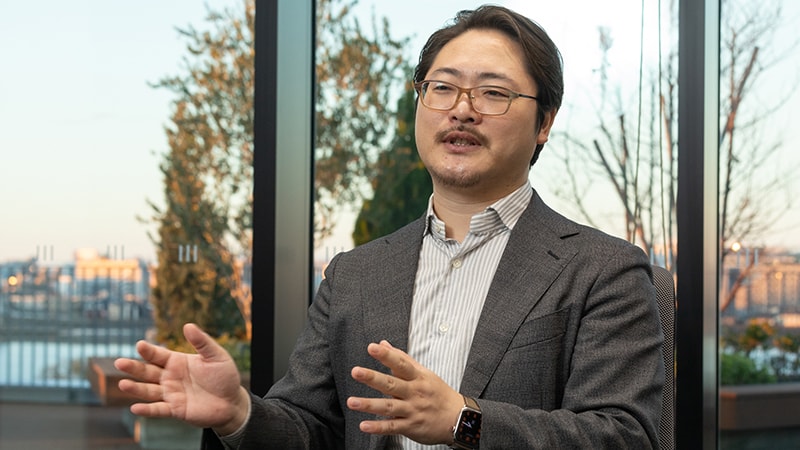

研究者とビジネスパーソンの両方の視点から心理的安全性を軸とした組織・人材開発を手掛けてきた石井遼介さんは、心理的安全性が近年にわかに注目されている背景をこう分析する。

加えて、石井さんによれば、心理的安全性の高い組織では人が育ちやすいため、昨今は人的資本経営という視点からも重要視されるようになっているという。

自由にものを言うことが難しい職場では、仕事上のトラブルやミスがあっても一人で抱え込んでしまったり、隠してしまうことが起こりがちだが、心理的安全性の高い職場では、そうしたマイナスの報告もしやすくなり、チームで素早く対処することができる。トラブルから得た教訓もメンバー間で共有できるためチームとしての成長にもつながるのだ。

「トラブルを一人が抱え込み、一人の経験にしかならない組織では、その対処法が共有されませんから、また同じことが起きてしまう」と石井さんは強調する。成長し続け、成果を出し続ける組織をつくるためには心理的安全性は欠かせない要素だと言える。

約束と感謝がカギ

では、心理的安全性の高いチームをつくるためには何をすればいいのだろうか。

石井さんは立場にかかわらず誰もが踏み出せる第一歩として「まずは仲間づくりから始めてください」と言う。

「いきなり多くの人を巻き込むのはハードルが高いので、まずは『心理的安全性の高いチームづくりに取り組んでみたいと思ったんだけれど、どう思う?』『こういうやり方はどうかな?』と相談できる仲間を一人つくるところから始めるのがいいでしょう。多くの人は悪いチームよりは、良いチームで活躍したいと考えていますから、まず一人に声をかけてみることは、難しいことではないと思います」

心理的安全性の高いチームとは、そんな相談ができる仲間が多数いる状態ともいえるので、まずは一人を巻き込むことから始めるのは有効な方法だろう。

また、リーダーの立場にある人の場合は「どんなチームにしていきたいのか、その上で、なぜ心理的安全性を高める必要があるのかを、個々の業務やチームが目指すゴールと関連付けて明確にさせることが大切」と石井さんは言葉を続ける。

「目的や意義を明確にした上で、リーダーは、自身はどのような行動を変えるのか、行動を約束することです。その行動を続けることで、本気度がメンバーに伝わります」

また、チーム員から報告や相談を受ける場面は、心理的安全性を高めるいい機会にもなるとか。相談に「尋問」や「追加の宿題」で応えるのではなく、相談者が「この上司に相談してよかった」と思える対応を行うことがカギで、そう感じた人は次回から相談することをためらわなくなる。

とはいえ、上司の側もいつも答えを持っているわけではないだろう。

「そんなときは『それは困ったね。どうしようね。〇〇さんはどう思うの?』『私がどう動けば助かるかな?』と、一緒に困ったり、聞いてしまっていいでしょう。現場の方が情報を持っていることは少なくないですし、上司から頼られることは、ときに嬉しいことでもあるからです」

逆にチーム員にぜひしてほしいことは、上司がよいマネジメントをしてくれた際、上司の具体的な行動に対して感謝の言葉を伝えることだ。

「上司の立場になると褒められることも減り、正解がわからないなかでも、なんとか頑張っていることも少なくありません。また、それぞれの感じ方や仕事の進め方にも違いがあり、全員に同じ対応をすることが正解でもありません。それぞれのチーム員から『先ほどの会議での、振っていただき方、進めやすくて助かりました』のような感謝というフィードバックを受け取ることができれば、上司の側もその対応でよかったのだと学習することができます」

当然、立場や関係性にかかわらず、かかわりのある全ての人に感謝を伝えていくべきだろう。相手の行動に対して、感謝に理由を付けて言葉にすることの連鎖が、組織の心理的安全性を高めることにつながる。

「達成できたから終わり」ではない

とはいえ、組織の空気は簡単には変わらない。心理的安全性が低い状態が長く続いてきた組織では、なおさらだろう。そうした歴史を持つ組織で心理的安全性を高めるためには、どのようなステップを踏めばいいのだろうか。

「経営や人事・組織変革室など、全社観点でいえば、まずはサーベイなどを用いて現状を把握することが第一です。続いて経営トップや役員から心理的安全性の向上に取り組む目的や決意を含めたメッセージを発することが大切です。トップがメッセージを発信することで、少なくとも心理的安全性に取り組みたいという心あるマネージャーやリーダーの背中を押すことができ、組織が変わるきっかけをつくることができるのです。その上で、モデル事業部のようなかたちでまずは1部門、1チームから、社内で成功事例をつくり、『心理的安全性の醸成が組織をいい方向に変える』という具体的な事例づくりにトライするとよいでしょう」

業種によっては「うちは特殊だから」と導入に消極的な会社もあるようだが、実際の事例を重ねることで、そうした“伝統”を塗り替えていくことも可能だ。「その上で」と石井さんは言葉を続ける。

「心理的安全性は、一度目標の状態を達成できたから終わりというものではありません。高い状態を維持することの方が大切なんです。健康管理と一緒で、例えば目標体重まで落としたとしても、それで終わりではなく維持することが大切ですよね。また、心理的安全性は、コミュニケーション能力が高い人を集めたら自然に達成できるものでもありません。上司や他人任せではなく、組織の構成員一人ひとりが、取り組み続けることが大切です」

心理的安全性の高い職場は、従業員のエンゲージメントが高いことも数々のデータで明らかになっている。小さなアクションからでも、間違いなく大きな変革につながっていく。トライする価値は十分あるだろう。

※所属・役職等は取材時のものです。

- 株式会社ZENTech 代表取締役

一般社団法人 日本認知科学研究所 理事石井 遼介(いしい りょうすけ) -

神戸市出身。東京大学工学部卒。シンガポール国立大学経営学修士(MBA)。アカデミアの知見とビジネス現場での経験から、組織・チーム・個人のパフォーマンスを研究し両者の橋渡しを行っている。著書『心理的安全性のつくりかた』(日本能率協会マネジメントセンター)は19万部を超え、『心理的安全性をつくる言葉55』(飛鳥新社)の監修も務める。

記事検索キーワード

VOL.52その他の記事

-

特集俳優として歩んだ道と故郷・京都への思い

特集俳優として歩んだ道と故郷・京都への思い

佐々木蔵之介さんインタビュー -

VOL.52プラスチック加工職人がつくる “勇者の心を守るもの”

VOL.52プラスチック加工職人がつくる “勇者の心を守るもの” -

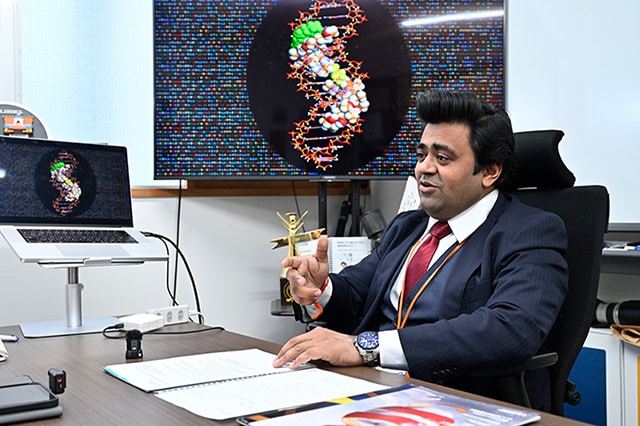

VOL.52沈黙の臓器、すい臓に立ち向かう“外弁慶”な医師の覚悟

VOL.52沈黙の臓器、すい臓に立ち向かう“外弁慶”な医師の覚悟 -

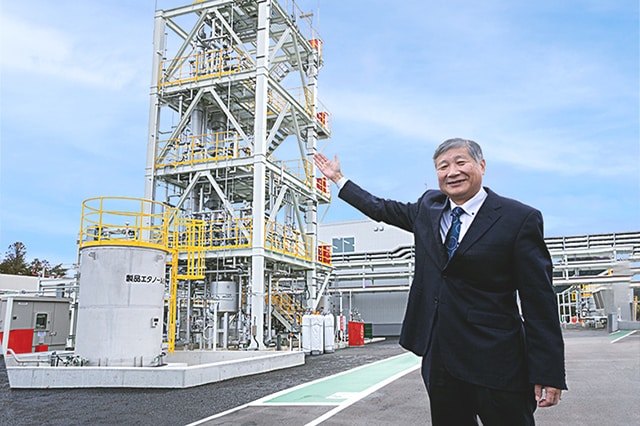

VOL.52次世代バイオエタノール研究が拓くエネルギーの未来

VOL.52次世代バイオエタノール研究が拓くエネルギーの未来 -

VOL.52サイエンスの架け橋

VOL.52サイエンスの架け橋 -

VOL.52「なんでも言えるチーム」は伸びる

VOL.52「なんでも言えるチーム」は伸びる -

VOL.52島津製作所の150年の歩みと、未来に向けた挑戦

VOL.52島津製作所の150年の歩みと、未来に向けた挑戦 -

VOL.52空を飛ぶ夢

VOL.52空を飛ぶ夢 -

VOL.52新章への助走

VOL.52新章への助走

困難を乗り越えて新規市場への参入を果たした高感度EDX -

- NEWS & TOPICS2024年11月~2025年1月

-

- 2024.12.62024年度島津賞・島津奨励賞受賞者決定-研究開発助成は23件を選定-

- 2024.11.4LGBTQ+に関する取り組み評価制度

「PRIDE指標」でシルバー認定 - 2025.1.29シンガポールの国立病院と共同ラボを開所

質量分析技術で先端医療への貢献を目指す