沈黙の臓器と呼ばれるすい臓。病気があっても症状があまり出ず、内視鏡や画像でも症状がとらえにくいことから、暗黒の臓器ともいわれている。

その現状に挑み続ける医師に、胸の内を聞いた。

暗黒の臓器

すい臓は一つで二役を担う臓器だ。

一つは、外分泌器官として消化液の膵液を十二指腸に分泌すること。一回の食事で分泌される量は500ミリリットルと、すべての消化液でいちばん多く、しかも脂肪分を分解できる消化酵素(リパーゼ)を含むのは膵液しかない。

もう一つは、血糖値を調節するホルモンを分泌する内分泌器官としての役割。血糖値を下げるインスリンや逆に上げるグルカゴンを産生して血液中の糖の量を一定に調整する。消化液などを分泌する外分泌機能とホルモンなどを分泌する内分泌機能の両方を併せ持つ臓器は、すい臓のほかにない。

「明太子ほどしかない小さな臓器ですが、ずいぶんと働き者。なくてはならない臓器なんです」

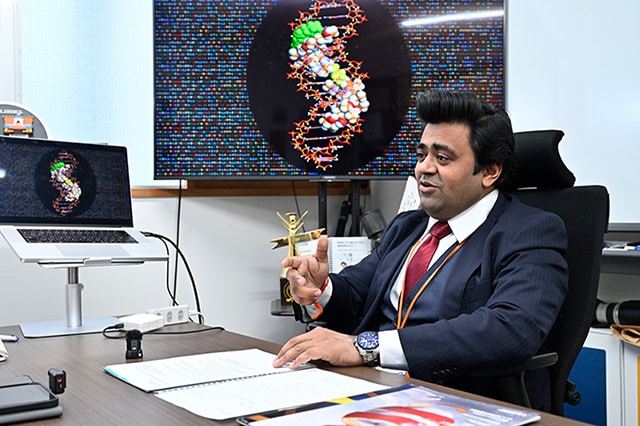

と話すのは、福岡大学筑紫病院消化器内科の植木敏晴客員教授。すい臓と、胆のうや胆管の病気の診断と内視鏡による治療の第一人者で、その発展をリードしてきた。

すい臓は胃の後ろ側、背中に近いところにある。内臓のなかでも、ひときわ診るのが難しい臓器で、暗黒の臓器ともいわれてきた。

「胃や腸は、内視鏡を入れればくっきりとその様子が見えます。肺もエックス線撮影で状態を確認できますが、すい臓や胆のうは、そう簡単にはいかない。自覚症状のないまま、病状が進行する患者さんも多く、それを何とかしたかった」

と、すい臓と、胆のうや胆管に専門を定めた理由を語る。内視鏡もエックス線も100年を超える歴史を持つ。しかし、これらではすい臓や胆のうを診ることはできない。

すい臓と胆のうは隣り合った臓器だ。すい臓から出る膵管は、胆管と合流し、十二指腸につながる。膵管の直径は下流の太いところでも2ミリにも満たず、内視鏡を挿入するわけにもいかないのだ。

ところがERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)という手法の登場で状況が変わった。細いチューブを仕込んだ内視鏡を十二指腸まで進め、胆管や膵管にそのチューブを入れる。その先から造影剤を注入して、すい臓の形をエックス線カメラで体外から観察できるようにするものだ。80年代に医師となり、この技術を学んだ植木教授は、その後も、超音波や超音波内視鏡で、皮膚や胃壁を経由して細い針ですい臓の細胞を採取する方法など、新たな手法が登場するたびに積極的に取り入れ、すい臓と、胆のうや胆管の病気を抱える患者さんを多数救ってきた。

もっとも厄介ながん

だが、それでも手強い病気がある。すい臓がんだ。

国立がん研究センターのデータによれば、がんと診断された人の5年生存率は68.6%だ※。1990年代前半には、50%にも届いていなかったが、30年で約20ポイント上昇した。がんに対する医療関係者らによる総力戦の成果だ。

もっとも、部位別で見るとデコボコがある。前立腺がんは100%、乳がんは93.6%と好成績な一方で、すい臓がんは、いまに至るも11.1%しかない。すい臓がんが見つかったら、10人に1人しか命をつなげることができないのだ。

「30年以上すい臓がんと向き合ってきましたが、状況はほとんど変わらない。5~6%だった5年生存率が10%をようやく超えたくらい。やっかいな病気です」

前述の検査手法が次々と登場したことで、すい臓は暗黒ではなくなってきている。だが、すい臓がんは早期では自覚症状がなく、リンパ節や他臓器へ転移して初めて病院を訪れる人も多い。進行がんとなると、生存率も著しく下がる。切除不能なものが大半で、化学療法を選択せざるを得なくなる。前立腺がんのような簡便で有効ながんマーカーも、まだ見つかっていない。

「さらに厄介なのが、すい臓がんの組織にはがん細胞だけでなく、間質細胞などと入り組んだ状態で存在しています。異変があっても、治療に移る前にはがんかどうかを確定するため細胞を取る生体検査も必須なのですが、うまくやらないとがん細胞を見逃しかねないのです」

※国立がん研究センター2020年発表資料より。2010年から2012年に診断治療を行った約15万症例を集計調査。

厳しくあれ、正しくあれ

いまだ生存率の低いすい臓がんの治療に真摯に向き合い続けるからこそ、医療機器メーカーに対しては、厳しい注文を付ける。

「確かに装置は進歩して、以前よりは臓器の状態がよく見えるようになりました。でも私は『よくなりましたね』とは言いません。そこで進歩が止まってしまいますからね。あえて難しい状況を想定して『こういう状況でも見ることができないか』と尋ねるんです。そうするとメーカーのエンジニアは『それはできません』と答える。でも、『それをやるのがメーカーじゃないですか』とまた問うんです。医工連携って、医学と工学が、仲良くするということではなく、言うべきことをきちんと言うということ。それが一緒にやっていくということじゃないでしょうか」

「ERCPにしろ超音波内視鏡にしろ、結局、画像を見ながら操作していくわけで、内視鏡がどれだけ進歩しても画像診断装置の重要性は変わりません。画像がよくて少ないエックス線量で見られること、操作しやすいことには妥協してもらいたくないですね」

患者にとってよりよい医療の提供のために必要であれば、誰に対しても言葉を選ばない。

「私のモットーは『外弁慶であれ』です。上司や院長に対しても忖度しませんし、教授会でも自分の意見をはっきり言ってきました。是は是、非は非という考えで、医療と向き合ってきました。それができなければ医療者とは言えません」

後進の教育にも力を入れてきた。1992年に、福岡大学筑紫病院に着任したとき、胆膵の研究室のメンバーは教授1人だったが、いまでは10人を超えた。ERCPの実施件数も7~8倍に増えている。

半生をかけた医療の進歩への志は、次代へ受け継がれていく。

※所属・役職は取材当時のものです。

- 福岡大学筑紫病院 消化器内科 客員教授

九州中央病院 膵臓内科 特別顧問植木 敏晴(うえき としはる) -

1985年、福岡大学医学部を卒業し、同第一内科に入局。1992年、福岡大学筑紫病院消化器科入局、2015年に同消化器内科教授就任。専門は、肝胆膵疾患の診断と内視鏡治療・IVR。術後回診も欠かさない。

記事検索キーワード

VOL.52その他の記事

-

特集俳優として歩んだ道と故郷・京都への思い

特集俳優として歩んだ道と故郷・京都への思い

佐々木蔵之介さんインタビュー -

VOL.52プラスチック加工職人がつくる “勇者の心を守るもの”

VOL.52プラスチック加工職人がつくる “勇者の心を守るもの” -

VOL.52沈黙の臓器、すい臓に立ち向かう“外弁慶”な医師の覚悟

VOL.52沈黙の臓器、すい臓に立ち向かう“外弁慶”な医師の覚悟 -

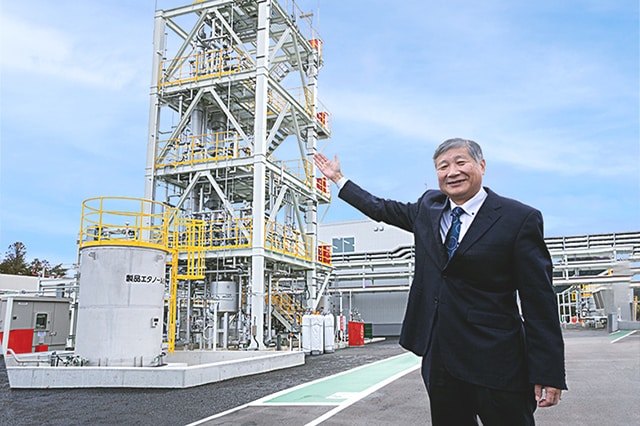

VOL.52次世代バイオエタノール研究が拓くエネルギーの未来

VOL.52次世代バイオエタノール研究が拓くエネルギーの未来 -

VOL.52サイエンスの架け橋

VOL.52サイエンスの架け橋 -

VOL.52「なんでも言えるチーム」は伸びる

VOL.52「なんでも言えるチーム」は伸びる -

VOL.52島津製作所の150年の歩みと、未来に向けた挑戦

VOL.52島津製作所の150年の歩みと、未来に向けた挑戦 -

VOL.52空を飛ぶ夢

VOL.52空を飛ぶ夢 -

VOL.52新章への助走

VOL.52新章への助走

困難を乗り越えて新規市場への参入を果たした高感度EDX -

- NEWS & TOPICS2024年11月~2025年1月

-

- 2024.12.62024年度島津賞・島津奨励賞受賞者決定-研究開発助成は23件を選定-

- 2024.11.4LGBTQ+に関する取り組み評価制度

「PRIDE指標」でシルバー認定 - 2025.1.29シンガポールの国立病院と共同ラボを開所

質量分析技術で先端医療への貢献を目指す