画期的な心臓部を搭載したものの、支える部品がそれに耐えきれず、製品化にたどり着けない。

はやる気持ちとプレッシャーに挟まれ奮闘した、新EDX(エネルギー分散型蛍光X線分析装置)開発チームの記録。

低かったハードル

「これはいけるのではないか」

EDXのプロダクトマネージャーである分析計測事業部X線/表面ビジネスユニット(BU)製品企画開発Gの寺下衛作は手応えをつかんでいた。1998年に発売された島津製作所初のEDXからこの分野に関わってきたスペシャリスト、寺下の目にはこれまでの枠を大きく超えるEDXの姿が浮かんでいた。

EDXは測定試料にX線を照射し、発生する蛍光X線を測定することで試料中の無機元素などの種類と量を測る装置だ。わずか1ppm(0.0001%)の含有物も検出でき、有害元素の受け入れ検査や製品に含まれる異物・有害物質分析に使われる。EUの環境規格※1RoHS指令、※2ELV指令にも対応する検査機器として世界中で普及している。化学的な前処理が不要で、X線を照射するだけで固体・粉体・液体などの元素分析ができる簡便さは、何よりの利点だ。

寺下の眼前には、実験用に組み上げた装置があった。その測定下限は従来の10分の1の0.1ppm。それは、より厳しい基準が求められる医薬品や食品の検査に使えることを意味していた。

「これまで医薬品や食品の微量有害元素の検査にはEDXは対応できず、誘導結合プラズマ発光分光分析装置(ICP)を使っていました。ICPは試料を液体化する前処理が必要で、専門の技術を持った人を雇うか、専門機関に依頼するしかなかった。それが不要になるとなれば、広く使ってもらえるのではないかという期待がありました」

機能を大幅に向上させて、新規市場に参入する。チームにとって否が応でも胸の高まるプロジェクトだった。しかし、実のところ、寺下は少し拍子抜けしていた。寺下がEDXに関わってきた二十数年の間にカドミウムなどの有害元素の検出下限の数値は10ppmから1ppmへ一桁小さくするのが精一杯だった。ところが単なる数値目標ではなく新規市場参入を目標とした途端、一桁のハードルをあっさりと越えてしまったのだ。

当初、寺下は「これなら1年半くらいで製品化できるのではないか」と思っていたという。

だが、苦難の道はまだ始まってさえいなかった。

※1 電子・電気部品における特定有害物質の使用制限に関する指令

※2 使用済み自動車が環境に与える負荷を低減するための指令

感度向上にともなう「想定外」

エネルギー分散型蛍光X線分析装置「ALTRACE」のプロジェクトは2019年に始まったものの、2024年に製品が発売されるまでの5年間で5回の計画変更を余儀なくされる苦難の連続となった。

「前半の2年ほどは不純線との戦いでした」と振り返るのは、設計責任者の土生俊也(製品設計開発G マネージャー)だ。不純線とは試料以外から発生する蛍光X線。X線を照射してそれにより発生する蛍光X線を見るのがEDXの仕組みだが、従来機の約10倍の感度を実現する場合、発生する不純線も10倍になる。試料以外の本体内部の素材まで測定してしまうのだ。

「高感度化のため、X線発生機の出力を増大し、狭い領域に部品を密集させたことで、不純線の影響が格段に大きくなりました。そこで、X線照射領域を最適化して周囲の部品からの不純線や散乱線の発生を抑えるため、重元素を素材とする部品に軽元素を重ね、さらに樹脂を重ねる工夫をしました」

さらには、X線発生機や検出器の素材のなかにも不純線を出すものが見つかり、こうした部材の開発メーカーにも出向き、新たなX線発生機や検出器をつくってもらうことになったという。

検出下限0.1ppmのEDXを世に送り出すという高い目標が、従来機では問題にならなかった不純線まであぶり出してしまったが、チームは当初の目標を下げることはしなかった。

「実は0.1ppmという目標値について、設定が甘く、0.14ppmでよいのか、0.10ppmが必要なのか、という議論がありました。妥協せず0.10ppmの性能を確認しています」

と寺下も話すように、たとえ手間と時間がかかっても、革新的なものを生み出すという点では妥協しないという思いが彼らにはあった。

ユーザビリティ向上のために

不純線の対策と並行して、中盤からは、それ以外の課題も明らかになる。今回の装置は最大48試料の連続自動分析が可能なところも革新的な部分だ。この試料を自動で入れ替えるサンプルチェンジャーで問題が発生する。

「想定する製品寿命をフルに使ったとしてもトラブルが出ないように、定められた回数で連続テストを行うのですが、24時間動かし続けても数か月かかります。何か月か経ったところで止まってしまい、その対策をして再びテストするので相当な時間を要しました。スタート当初に事業部長から『搬送系は難しいよ』と言われた言葉を思い出しました」と土生は振り返る。

液体クロマトグラフ(LC)ではサンプルチェンジャーを採用しているモデルが存在するため、LC部門のノウハウも借りた。可動部分のネジを摩耗の少ないボールネジに変更するため、専門の業者に製作を依頼するなど対策を重ね、この課題もクリアする。

続いて、試料を入れる容器にも問題が発生する。照射するX線が強いため、容器周囲の温度が上昇し、オイル系 試料が漏れるなどのトラブルが起きるようになったのだ。

「放熱機構を一から見直し、内部温度上昇の低減を図りました。自社設計の容器も、型づくりから再検討しました。素材を見直し、容器本体とフィルム固定用リングを何度も製作し、液漏れ検証を徹底しました」と土生は話す。

そして、耐久試験もクリアした。しかし、従来の枠に収まらない製品には、これまで以上の産みの苦しみがあるようだ。

EDXの新たなスタンダードを目指したデザイン

X線/表面BUのビジネスユニット長である大田昌弘は、これまでさまざまな開発を経験してきたが 、今回の「ALTRACE」は「もっとも難産だった」と話す。そのなかで「若い人の力がプロジェクトを進める大きな力になってくれました」と振り返る。

製品のデザインを手掛けた総合デザインセンターの塚本裕仁は、2018年の入社。その年から正式始動前の「ALTRACE」開発に関わってきた。

「配属されてすぐ関わることになった製品ですが、ハードの内部設計が固まる前の段階からデザインさせてもらえたのはとても貴重な経験でした」

従来のEDXとは異なるユーザー層を想定していたため、デザインも既存の製品とは異なる仕上がりとなった。

「新しいユーザーからも一目で信頼を得られるような外観を目指し、形状や配色などで精度の高さと先進性を表現しました。操作部やインジケータ部などへは効果的にマテリアルを適用して機能ゾーンを明確にし、安心して操作できるようにしています」

見た目の印象だけでなく、ユーザビリティにも配慮し、試料のセット方法は左右に分かれた引き出しに24個ずつ入れる方式を採用した。ワークフローや安全性などを考慮して設計段階から関わった結果だという。

「全く新しいデザインを生み出す上で、設計チームと、どんなユーザビリティが適切なのかを議論しながらデザインできたのはとても勉強になりました」と話す。美観だけでなく、操作性や実現性を高めるため、試作検討を繰り返し最適な形状を模索していった。

「入社当初から一緒に育ってきたような装置なので、発売されたときは喜びもひとしおでした」と笑いながら話す。

EDXとしては革新的な機能を実現したこともあり、発売後は各方面から反響があった。当初の目論見通り、医薬品や食品といった分野からも問い合わせを受けている。

「チャレンジングな目標を立てて妥協せずにつくったことがノウハウの蓄積にもつながり、技術力を高めることになったと感じています」と話すのは土生。開発を統括した大田も

「発売までこぎつけたので、あとはどう売っていくか。5年の間に多くの部門のメンバーに関わってもらったので、この製品で培ったものをほかの製品にどう活かしてくれるかも期待しています」と手応えを語る。

実際に開発に関わった社員の多くは、すでにほかのプロジェクトに携わるようになっているという。

「まだまだ改良の余地がある」と気を引き締めるのは、プロジェクト発起人の寺下。

「もちろん、多くのお客さまに使っていただきたいですし、そうやって多くの方に評価してもらうことが、よりよい装置を送り出していくための次なる出発点だと思っています」

EDXの新たな扉を開いた「ALTRACE」。革新的な製品であるからこそ、まだスタートを切ったばかりなのかもしれない。

写真右から分析計測事業部 X線/表面BU 製品設計開発Gマネージャー 土生俊也、同・製品企画開発G EDXプロダクトマネージャー 寺下衛作、同・ビジネスユニット長 大田昌弘、総合デザインセンター デザインユニット プロダクトデザインG 副主任 塚本裕仁

※所属・役職は取材当時のものです

記事検索キーワード

VOL.52その他の記事

-

特集俳優として歩んだ道と故郷・京都への思い

特集俳優として歩んだ道と故郷・京都への思い

佐々木蔵之介さんインタビュー -

VOL.52プラスチック加工職人がつくる “勇者の心を守るもの”

VOL.52プラスチック加工職人がつくる “勇者の心を守るもの” -

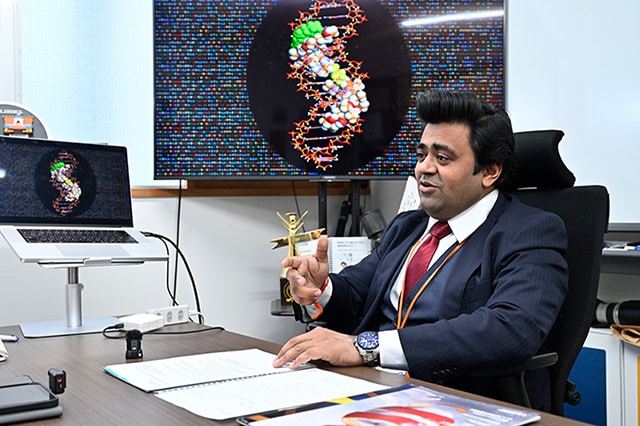

VOL.52沈黙の臓器、すい臓に立ち向かう“外弁慶”な医師の覚悟

VOL.52沈黙の臓器、すい臓に立ち向かう“外弁慶”な医師の覚悟 -

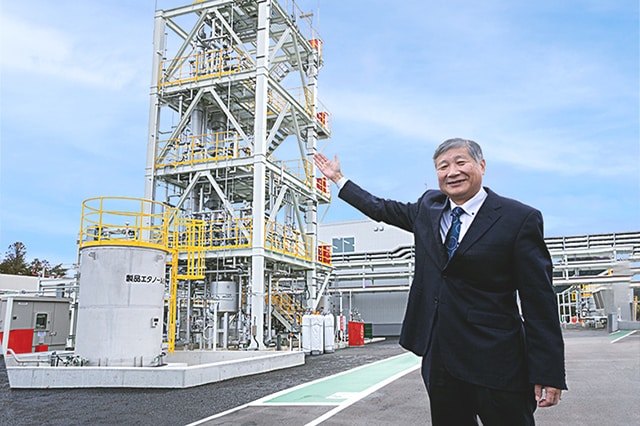

VOL.52次世代バイオエタノール研究が拓くエネルギーの未来

VOL.52次世代バイオエタノール研究が拓くエネルギーの未来 -

VOL.52サイエンスの架け橋

VOL.52サイエンスの架け橋 -

VOL.52「なんでも言えるチーム」は伸びる

VOL.52「なんでも言えるチーム」は伸びる -

VOL.52島津製作所の150年の歩みと、未来に向けた挑戦

VOL.52島津製作所の150年の歩みと、未来に向けた挑戦 -

VOL.52空を飛ぶ夢

VOL.52空を飛ぶ夢 -

VOL.52新章への助走

VOL.52新章への助走

困難を乗り越えて新規市場への参入を果たした高感度EDX -

- NEWS & TOPICS2024年11月~2025年1月

-

- 2024.12.62024年度島津賞・島津奨励賞受賞者決定-研究開発助成は23件を選定-

- 2024.11.4LGBTQ+に関する取り組み評価制度

「PRIDE指標」でシルバー認定 - 2025.1.29シンガポールの国立病院と共同ラボを開所

質量分析技術で先端医療への貢献を目指す