植物を原料とするバイオエタノールは、カーボンニュートラルな燃料として注目が集まっている。もっとも、さらなる普及には、農地の活用法として食糧とのバッティングを避けることや、製造過程でのCO2排出などを克服する必要がある。そうした課題を解決する次世代バイオエタノールの研究が進んでいる。

世界ではすでに実用化されている

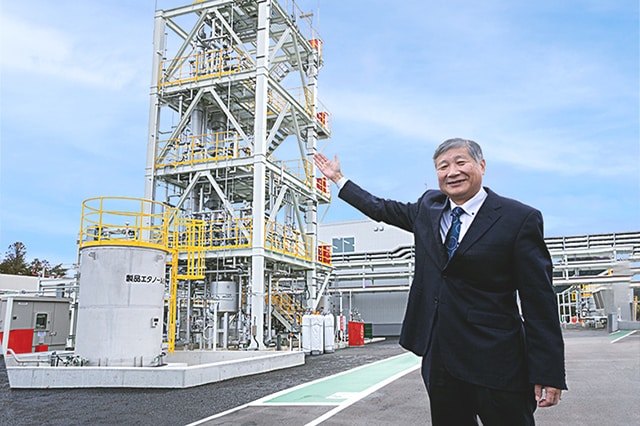

風に揺れるススキの原を抜けると、次世代グリーンCO2燃料技術研究組合のプラントが姿を現す。場所は福島県の大熊町。ここで文字通り次世代のバイオエタノール燃料の研究が進められている。同組合には、トヨタ、スズキ、マツダ、 SUBARU 、ダイハツといった自動車メーカーのほか、ENEOSや豊田通商が名を連ねる。

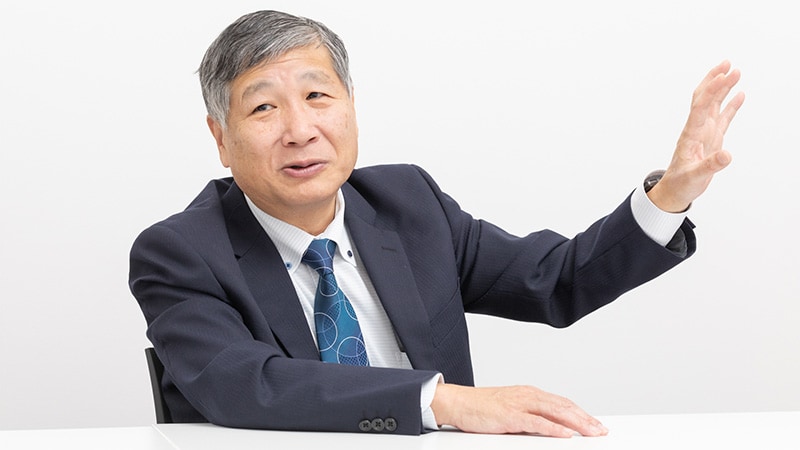

「私はトヨタでエンジン開発を手掛けてきましたが、こちらに来てからは畑の土づくりから始めました」と楽しそうに笑顔で話すのは同組合の理事長を務める中田浩一氏だ。トヨタは以前からバイオエタノールの研究に取り組んできた。バイオ燃料の普及には、原料の確保のほかにも流通や製造過程で排出されるCO2の回収など多様な課題を乗り越えないといけない。幅広い知見を結集する必要があるため、組合のかたちで研究が進められることとなった。

カーボンニュートラル(CO2などの温室効果ガスを増やさない)な自動車というと電気自動車(EV)がイメージされることが多いが、植物を原料とするバイオエタノールで走る自動車も世界各国で普及が進んでいる。ブラジルでは「E100」と呼ばれるバイオエタノール100%の燃料も実用化されており、アメリカでもガソリンにバイオエタノールを10%加えた「E10」燃料がスタンダードだ。日本政府も「E10」燃料の普及を推進している。

「クルマは使われる地域や使い方もさまざまですから、カーボンニュートラルについてもユーザーの利便性などを考慮して多様な選択肢を用意しておくべきだと考えます。また、クルマは電気でも走りますが、航空機や船舶は電化が難しい。そのためにも液体燃料の研究は進めておくべきでしょう」

バイオ燃料に革新をもたらす

バイオエタノールの普及を阻む課題は多岐にわたる。実はバイオエタノールの原料や製法には地域によって違いがある。ブラジルではサトウキビが原料で、糖分をそのまま発酵させて製造できるのに対して、アメリカなどではトウモロコシが主な原料で、デンプンを糖化させる工程を挟む。製造工程が増えればその分、CO2排出量も増える。そのためガソリンが全て「E100」の燃料に置き換わったとした場合、ブラジルでは石油由来燃料に比べ70%のCO2削減になるのに対して、アメリカでは58%の削減にとどまる。

加えてバイオエタノールはガソリンに比べ低温では気化しにくい。そのため高濃度で用いる場合は温暖なブラジルでは普及が進みやすいが、寒冷な気候の地域では気化を促進する機構を設ける必要があるなど導入のハードルが高い。最大の課題は、原料であるサトウキビやトウモロコシが食糧でもあるということ。増え続ける世界の人口を支えるのが先か、温暖化による気候変動を抑えるのが先か、人類は究極の選択を迫られることになってしまう。

「私たちが取り組んでいる次世代バイオエタノールは、食糧と競合しない原料からつくれることが必須です。製造過程で排出されるCO2を回収して再利用することも研究課題の一つですし、つくったバイオエタノールをいかに流通させ活用するかという“使う側”の課題にも取り組んでいます」

原料として選定したのはイネ科のソルガムという植物。成長すると5メートルを超える高さとなるので、限られた面積でも多くのCO2を吸収することができて、荒れた土地でも育ちやすい。同組合では福島県浪江町で栽培を進めているが、その過程でも区画ごとに肥料の成分や与えるタイミングなどを変え、生育状況をドローンで撮影し比較。効率の良い育て方について研究を進めているが、ここではエンジン開発のなかで培ってきた画像解析技術やシミュレーション技術が役立っている。また、その結果は全国酪農業協同組合連合会にも共有しているという。ソルガムが牛の飼料としても活用されているためだ。

ソルガムのような植物を用いる場合、繊維部分が原料となるため、糖化の前に硬い組織を柔らかく分解する工程が必要となる。トヨタでは繊維部分から取り出せるキシロースという糖を分解する酵母の開発にも成功している。今回はそれに加えて繊維の分解に必要な酵素も花王から提供を受けているという。食糧にはならない繊維部分から燃料をつくることができるようになれば、ほかの植物にも応用が利くためバイオエタノール生産に革新をもたらすことができそうだ。

バイオエタノールは発酵の過程でCO2を排出してしまうが、その回収・再利用にも取り組んでいる。排出されるCO2は濃度が高いため、回収したものを冷却して液化、それを合成燃料のプラントに送り、 自動車や航空機などの燃料として活用する計画だ。従来は大気開放されていたCO2を回収するだけでなく合成燃料として有効活用することができれば、これも革新的な技術となるだろう。

使う側の対応も研究

バイオエタノール燃料の普及には、つくる側の技術革新だけでなく、“使う側”に当たる車体の対応やインフラの整備も不可欠だ。組合では、そうした面の研究も進めている。

「現在のバイオエタノール燃料は、世界的に輸出入はほとんどなく地産地消の域を出ませんが、ガソリンに替わる存在となるには大量生産が必要です。国内で増産するのか、海外で生産して輸入する方が合理的なのか、物流コストも含めて検討しています」

また、アルコールは親水性があるため、ガソリンに混ぜると水を吸いやすくなる。水分は金属を腐食させるので、燃料タンクなど車体側の対策も必要となる。「バイオエタノール燃料を使うと耐久性が落ちることは自動車メーカーとしては許容できませんから」と話す中田氏の表情は、その瞬間、理事長という立場からエンジン技術者に戻っているように見えた。

原料として使用したソルガムの残渣を肥料として活用する研究も進めているという。畑として借りている土地を、より肥沃な土として返すことが目的だ。

福島の土地に根付いてバイオ燃料に革新をもたらす組合の研究。周囲に自生するススキもソルガムと同じイネ科。いつの日かクルマを動かす燃料として活用されることになるかもしれない。

※所属・役職は取材時のものです。

- 次世代グリーンCO2燃料技術研究組合 理事長中田 浩一(なかた こういち)

-

1990年京都大学工学部卒。トヨタ自動車にて燃焼・点火技術・燃料などのパワートレーンの要素技術の研究開発、ハイブリッド車の先行開発に従事。パワートレーン先行機能開発部部長、パワートレーン先行統括部部長を経て、CN開発センター CNエネルギー開発部長を務める。2022年より次世代グリーンCO2燃料技術研究組合(Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels、略称:raBit)の理事長に。

記事検索キーワード

VOL.52その他の記事

-

特集俳優として歩んだ道と故郷・京都への思い

特集俳優として歩んだ道と故郷・京都への思い

佐々木蔵之介さんインタビュー -

VOL.52プラスチック加工職人がつくる “勇者の心を守るもの”

VOL.52プラスチック加工職人がつくる “勇者の心を守るもの” -

VOL.52沈黙の臓器、すい臓に立ち向かう“外弁慶”な医師の覚悟

VOL.52沈黙の臓器、すい臓に立ち向かう“外弁慶”な医師の覚悟 -

VOL.52次世代バイオエタノール研究が拓くエネルギーの未来

VOL.52次世代バイオエタノール研究が拓くエネルギーの未来 -

VOL.52サイエンスの架け橋

VOL.52サイエンスの架け橋 -

VOL.52「なんでも言えるチーム」は伸びる

VOL.52「なんでも言えるチーム」は伸びる -

VOL.52島津製作所の150年の歩みと、未来に向けた挑戦

VOL.52島津製作所の150年の歩みと、未来に向けた挑戦 -

VOL.52空を飛ぶ夢

VOL.52空を飛ぶ夢 -

VOL.52新章への助走

VOL.52新章への助走

困難を乗り越えて新規市場への参入を果たした高感度EDX -

- NEWS & TOPICS2024年11月~2025年1月

-

- 2024.12.62024年度島津賞・島津奨励賞受賞者決定-研究開発助成は23件を選定-

- 2024.11.4LGBTQ+に関する取り組み評価制度

「PRIDE指標」でシルバー認定 - 2025.1.29シンガポールの国立病院と共同ラボを開所

質量分析技術で先端医療への貢献を目指す