想像力は無限だ。こんなことができればいいのに。

こんな未来があればいいのに。人は理想の未来を夢想する。

150年前、京都は、人が空を飛ぶ未来を思い描いた。

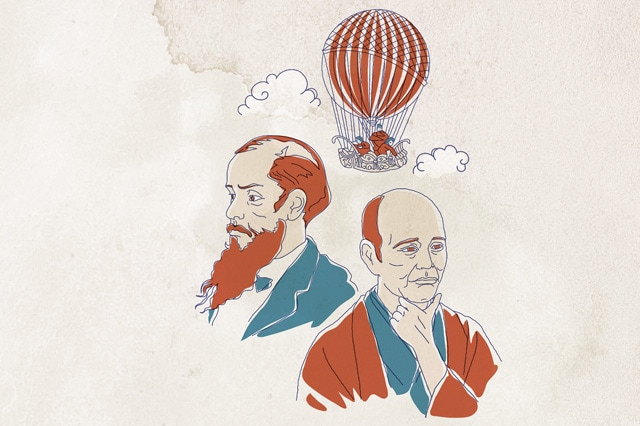

初代島津源蔵は、その実現を請け負い、未来を形にすることに挑んだ。

突然の依頼

「気球をつくってもらえないか」

京都木屋町二条の店前で、男を出迎えた島津源蔵は、しばし言葉を失った。

気球、聞いたことはある。空を飛ぶ球のことであろう。もっとも、目にしたことはない。どうやって飛ばすのか理屈もわからない。

だが、西洋で生まれた不思議な道具や、その道具から生み出される手品のような現象を、何度も己の手業で再現してきた源蔵にとって、好奇心を掻き立てる興味深い依頼であった。

「その絵図、預からせてもらいます」

男が懐から取り出した絵図を受け取ると、食い入るように見入った。

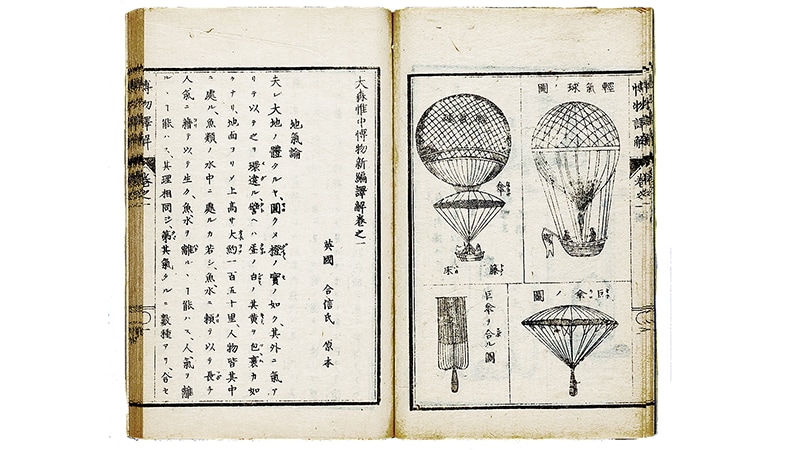

出典: 国書データベース(国文学研究資料館所蔵)明治7年(1874年)増訂再刻

流入する知識と技術

19世紀の半ば、時代は大きなうねりを見せていた。1853年の黒船来航に端を発し、江戸幕府は開国に大きく舵を切る。諸外国から貪欲に知識を得ようと、多数の外国人講師を雇い入れるとともに、留学生を派遣した。

まるで堰を切ったかのように、知識や技術が日本に流れ込んできた。

そんななか1868年、元号が明治と改まり、新たな時代が幕を開けた。千年の都であった京都にとって、明治維新は大きな試練の時となった。長州軍と幕府側が戦った禁門の変(1864年)で、京都市街地の5分の3が焦土となり、その傷も癒えぬ1868年、改元に伴って天皇は京都を後にし江戸へ移った。京都の人々は意気消沈した。

後に島津製作所を創業する島津源蔵が生きたのは、そんな時代であった。

源蔵は天保10(1839)年の生まれ。父清兵衛は九州の筑前(現在の福岡県)から京都に出て仏具屋を開業。その死後、源蔵は父を継ぎ、木屋町で仏具製造の鍛冶屋を始めた。万延元(1860)年のことだ。禁門の変の大火は、木屋町の店のすぐそばまで迫った。かろうじて焼失を免れたものの、町民らに仏具を求めるほどの心の余裕はまったくなかっただろう。1868年の神仏分離令に起因して、仏教の力を削ごうとする廃仏毀釈も起こり、天皇は京都を去った。源蔵の前途はまったく見えなかった。

西洋科学との出会い

だが、京都は死んではいなかった。京都の運営を任された者たちは、遷都の代償として多額の復興資金を中央政府から獲得した。その資金を民間企業に投入することで、町の復興を促し、殖産興業を礎とする日本の未来の絵図を描いていたのである。

維新から2年、その日本の未来へ続く道と源蔵の人生が交わる機会がやってきた。

京都府により、木屋町の店から歩いて数分の場所に、舎密局という施設がつくられた。「セイミ」とはオランダ語でChemieで、化学のこと。鉱物、薬剤、飲料の製造と品質試験、そして伝習生を集めて教育も行うという当時の理化学工業の試験場で、新しもの好きで好奇心旺盛な源蔵は、仕事の合間を見つけては、舎密局へ足を運んだ。印刷機もあれば、ガラス、生糸、石鹸、ビールもつくられていた。理化学の講座を受講し、実験を重ねた源蔵は、初めて触れる西洋の機械、科学知識に、大いに心を動かされたに違いない。

そのうち仏具職人として金属加工の技術と手先の器用さを高く評価した舎密局から、源蔵に外国器械の修理や整備、実験や講義に用いる道具などの製造の仕事が入り始めた。図録だけを頼りに一つひとつ形にしていく源蔵は、いつしか、舎密局にとってもなくてはならないつくり手となった。

舎密局で学ぶ者が増え、学校教育でも理化学が教えられるようになった。科学が、時代を切り開こうとしていた。それをもう一つ大きな動きにしていきたいと望んだのが、当時の京都府知事で舎密局の設立にも力を振るった槇村正直だった。

そんな槇村の下には、京都府学務課長であった原田千之助がいた。原田は理化学教育の熱心な推進者で、何か具体例を示して、京都府民の意気発揚と科学思想の啓発をしたいと思っていた。欧米で研究の進んでいる軽気球を自分たちの手で京都の空に飛揚させたい。その想いを槇村に進言し、大賛成を受けた原田は、舎密局から信頼を得ていた源蔵に気球の製作を依頼した。

明治10(1877)年初夏のことである。飛揚はその年の暮れと決まった。

喝采のなかで

その日から、源蔵は試行錯誤を続けた。気球を浮かせるには空気より軽い水素が必要だった。源蔵は、伏見の酒蔵から四斗樽11個と大樽1個を求め、鉄くずに希硫酸を流し入れる発生装置を開発した。一方、水素ガスを蓄える気球の素材には頭を悩ませた。こんにゃくをすりつぶし、紙や木綿に塗ってみたが、これは重すぎた。着物に使う薄布に荏胡麻油で溶かしたダンマーゴムを塗る方法を考案し、水素の密封と軽量化に成功。数か月を経て、気球は完成した。

その年の12月6日朝、お披露目会場となった京都御所には4万8千人の大観衆が集まった。酒樽から発生した水素は徐々に球を膨らませ、人を乗せた気球は、36メートル上空まで浮かび上がる。その光景は打ちしおれていた京都の人々に笑顔を取り戻させるとともに、科学の時代の幕開けを象徴していた。観衆も槇村も、喝采を惜しまなかったという。日本で民間初の気球飛揚の成功は、源蔵が島津製作所を創業してから2年後のことであった。

誰も見たことのない未来の実現に向けて、ひたむきに科学技術の腕を振るう。それはいまに至るも、島津の本質的な姿勢だ。空に人が浮かび上がる景色を現実にしたのと同じように、見えなかった科学の世界を見えるものにし、人体の奥深くを浮かび上がらせる。それで社会に貢献できるのであれば、たとえ初めて見聞きするものであっても怯まず挑む。むしろ、初めてだからこそ、好奇心の赴くままにチャレンジをしてきたのかもしれない。

明治15(1882)年に発行された『理化器械目録表』の巻末には、「御好次第何品ニテモ製造仕候也(ご要望に応じて、どんなものでも製造します)」という言葉があった。そこには、心が浮き立つような未来を聞かせてほしい、胸躍る未来をともにつくりたいという源蔵の思いが込められていたのかもしれない。

※所属・役職等は取材時のものです。

記事検索キーワード

VOL.52その他の記事

-

特集俳優として歩んだ道と故郷・京都への思い

特集俳優として歩んだ道と故郷・京都への思い

佐々木蔵之介さんインタビュー -

VOL.52プラスチック加工職人がつくる “勇者の心を守るもの”

VOL.52プラスチック加工職人がつくる “勇者の心を守るもの” -

VOL.52沈黙の臓器、すい臓に立ち向かう“外弁慶”な医師の覚悟

VOL.52沈黙の臓器、すい臓に立ち向かう“外弁慶”な医師の覚悟 -

VOL.52次世代バイオエタノール研究が拓くエネルギーの未来

VOL.52次世代バイオエタノール研究が拓くエネルギーの未来 -

VOL.52サイエンスの架け橋

VOL.52サイエンスの架け橋 -

VOL.52「なんでも言えるチーム」は伸びる

VOL.52「なんでも言えるチーム」は伸びる -

VOL.52島津製作所の150年の歩みと、未来に向けた挑戦

VOL.52島津製作所の150年の歩みと、未来に向けた挑戦 -

VOL.52空を飛ぶ夢

VOL.52空を飛ぶ夢 -

VOL.52新章への助走

VOL.52新章への助走

困難を乗り越えて新規市場への参入を果たした高感度EDX -

- NEWS & TOPICS2024年11月~2025年1月

-

- 2024.12.62024年度島津賞・島津奨励賞受賞者決定-研究開発助成は23件を選定-

- 2024.11.4LGBTQ+に関する取り組み評価制度

「PRIDE指標」でシルバー認定 - 2025.1.29シンガポールの国立病院と共同ラボを開所

質量分析技術で先端医療への貢献を目指す