幼い日に抱いた疑問の答えに導かれ、遠く日本を目指したインド出身の研究者。新たな答えの探求、そして両国のサイエンスの架け橋になりたいという夢を語る。

カイコに導かれて

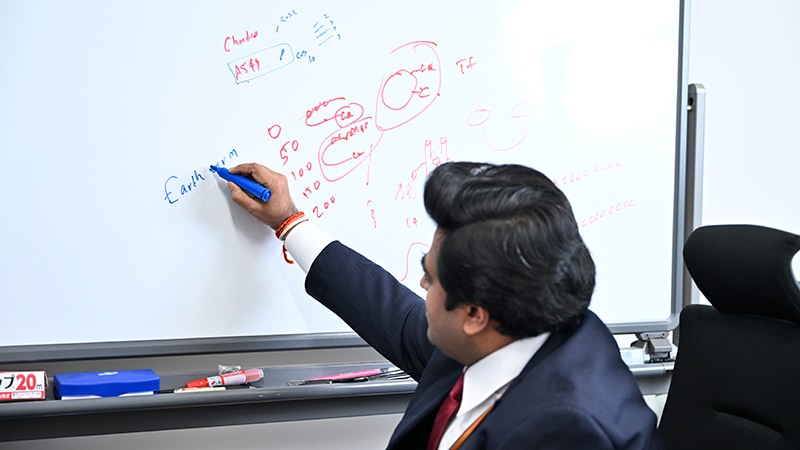

タミル・ナードゥ州は、インド最南端の州。そこでは世界最古の言語が話されている。京都大学アイセムス(物質—細胞統合システム拠点)の主任研究者かつアイセムスとインド工科大学との国際共同運営ラボとして2024年に発足したインテリジェント化学生命情報学イニシアチブ(INitiative for INtelligent ChemBioInformatics、IN-CBI)の代表者でバイオテクノロジーの気鋭の研究者であるガネッシュ・パンディアン・ナマシバヤム博士は、タミル・ナードゥで生まれ、不思議な糸に導かれて日本にやってきた。

「子どもの頃、ペットとしてカイコを飼っていたんです。私は体が弱くて、しょっちゅう熱を出していたんですが、カイコは、不衛生な虫箱のなかにいても病気になる様子はない。それが不思議で」

ナマシバヤム氏は、その疑問を母親に聞いてみた。すると、

「『大人になったら自分で答えを見つけなさい』と母は言ったんです」

その言葉は、ナマシバヤム博士の人生の航路を示す羅針盤となった。

大学に進んだナマシバヤム氏は、生物学を専攻。DNAを扱う仕事に魅力を感じ、生命工学の修士号を取得した。そして、子ども時代からの疑問を解き明かすべく動いた。

「私の質問に対する答えが見つかる研究室で働きたい。そう考えて博士課程で研究のできるところを世界中探しました」

研究提案書を作成し、国費留学生として日本の大学に入学することとなった。新潟大学大学院自然科学研究科の堀秀隆教授(当時)は、細菌由来の殺虫剤に昆虫がどのようにして抵抗力を持つようになるのかをメインテーマに研究していた。カイコに関する知見も豊富で、ナマシバヤム氏が研究するにはまさにうってつけの場所だった。

意気揚々と来日し、2年半かけて論文を書き上げた。タイトルは「私は病気になるが、なぜ蚕は病気にならないのか」。食物から取り込んだ物質で自然免疫システムを構築しているからというのがその趣旨だが、研究を進めるうち新たな疑問が頭をもたげてきた。

「細菌は病気になるんだろうかということが気になり始めたんです」そこで出会ったのがCRISPR—Cas。細菌も始終ウイルスの攻撃にさらされている。それに対抗する強力な武器として知られるのがCRISPR—Casだ。規則正しい間隔で繰り返される短いDNA配列。これが、Casタンパク質と呼ばれるタンパク質群とともに微生物の免疫機構の一部として働き、侵入したウイルスを破壊している。なかでも、「Cas9」のDNAを切断する機構を利用した「CRISPR—Cas9」は、ゲノム編集ツールとして極めて便利で、現在のゲノム編集の隆盛を支えている。

シンプルであることの意義

ナマシバヤム博士も大いに興味をそそられ、自身の生物学的興味が、医療や食品産業に大きな影響を及ぼしうるものだという自覚も生まれた。だが、そこでナマシバヤム博士はふと立ち止まった。

「CRISPRは少し複雑なテクニックです。私のモットーは、『シンプル・イズ・ベスト』それが自然の仕組みだから。そこで目に留まったのが遺伝子スイッチでした」

DNAには単なるスイッチを超えた仕組みがあり、その切り替えによって遺伝子の働きががらりと変わる。双子なのに似ていない。同じ遺伝子異常を持っているのに、一人は病気になっても一人は病気にならない。そんな例は少なくない。それは遺伝子のスイッチが入ったり、入らなかったりすることがあるからだ。「エピジェネティクス(後成遺伝学)」と呼ばれ、近年急速に注目度が高まっている。

特定のDNA配列を読み取り、それに結合できるデザイナーズ分子を開発できれば、特定の遺伝子の働きをオン・オフする手法につながり、エピジェネティクス状態ひいては細胞の運命を変化させることができるようになるかもしれない。

ナマシバヤム博士はその有用なツールになると目されていたピロール・イミダゾール・ポリアミド(PIP)という分子の研究の第一人者であるアイセムスの杉山弘教授と出会う。「ぜひ一緒にやりたい」と、アイセムスでその応用研究に取り組むことを決めた。2010年のことだ。

免疫経路のスイッチをオンにして、病気の原因となる遺伝子のスイッチをオフにすれば、多くの病気の治療や予防に寄与する可能性がある。なかには現時点では治療法が確立していない病気もある。

「例えば自閉症もその一つです。私たちはミミズを用いて、自閉症の治療の実験をしました。普通のミミズは社会性をもって、群れをつくりますが、自閉症のミミズはつくらない。その社会性に関わる遺伝子をコントロールすることができた。もちろんこれは研究としてのみ認められた方法であり、すぐ人間に応用することはできません。しっかり基礎を固めてから。でも、将来は錠剤を飲むだけで、自閉症を治療できるような時代が来るかもしれません」

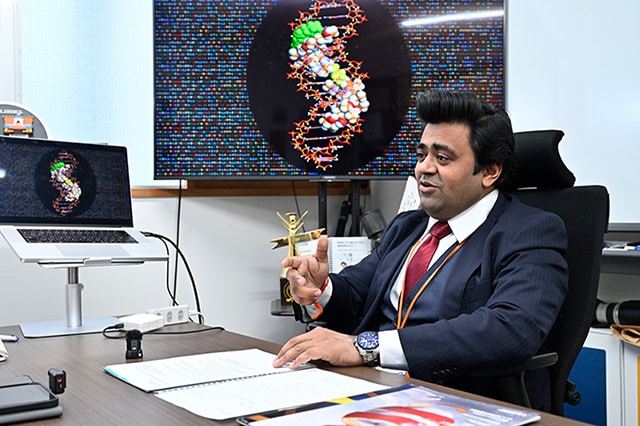

もっとも注目しているのはミトコンドリアのDNAに起因する病気だ。

「大半の疾患では、ミトコンドリアの機能不全や機能障害がその疾患が始まる第一歩になっています。老化やがんもそう。対症療法的なこれまでの治療は費用も高額に上るし、限られた人しかその恩恵を受けられないことも少なくありません。でも、遺伝子スイッチをオン・オフできる化学物質を開発して、それを安価な薬品として提供することができれば、すべての人にフィットする。そんな未来を目指しています」

日本とインドの架け橋に

来日して四半世紀を迎えたナマシバヤム博士には、もう一つ夢見ている未来がある。

「日本は私の長年の疑問に答えてくれ、私の人生に目標を与えてくれました。本当に感謝しています。だからこそ、私は日本とインドの架け橋になりたい。インドでもバイオテクノロジーは大きく注目されています。そのなかから優秀な人をどんどん日本につれてきて技術を学び、メイドインジャパンの名にふさわしい技術を社会実装していってほしい」

世界一の人口を有し、発展著しいインド。学生の知識欲も旺盛だ。だが、留学生の渡航先として、日本はまだまだ認知度が低い。ナマシバヤム博士は、この状況を変えていることを「もう一つの仕事」として情熱を傾けている。

アイセムスの主任研究者でIN-CBIの責任者でもあるナマシバヤム博士。

「自分はインド人であり、京都に暮らす京都人だとも思っています。その京都を地盤とする島津製作所と、アイセムスのプログラムでも共同研究できたら、こんなに嬉しいことはありません」

※所属・役職は取材当時のものです。

- 京都大学アイセムス

(物質-細胞統合システム拠点)主任研究者Ganesh Pandian Namasivayam(ガネッシュ・パンディアン・ナマシバヤム) -

インド、タミル・ナードゥ州ティルネルベリ生まれ。マドラス大学(印)でバイオテクノロジー修士号を取得したのち、新潟大学大学院応用生物科学研究科博士課程修了。2012年からアイセムス杉山グループ研究員、2018年に助教を経て現在に至る。アイセムスで自身の研究グループを率いるほか、京都大学On-site Laboratory「インテリジェント化学生命情報学イニシアチブ(IN-CBI)」の代表者、チューリッヒ大学Swiss Institute of Allergy and Asthma Research客員研究員、スイスAO研究所客員研究員、ラトガース大学KiBum研究室客員教授、株式会社レギュジーン科学顧問も務める。

記事検索キーワード

VOL.52その他の記事

-

特集俳優として歩んだ道と故郷・京都への思い

特集俳優として歩んだ道と故郷・京都への思い

佐々木蔵之介さんインタビュー -

VOL.52プラスチック加工職人がつくる “勇者の心を守るもの”

VOL.52プラスチック加工職人がつくる “勇者の心を守るもの” -

VOL.52沈黙の臓器、すい臓に立ち向かう“外弁慶”な医師の覚悟

VOL.52沈黙の臓器、すい臓に立ち向かう“外弁慶”な医師の覚悟 -

VOL.52次世代バイオエタノール研究が拓くエネルギーの未来

VOL.52次世代バイオエタノール研究が拓くエネルギーの未来 -

VOL.52サイエンスの架け橋

VOL.52サイエンスの架け橋 -

VOL.52「なんでも言えるチーム」は伸びる

VOL.52「なんでも言えるチーム」は伸びる -

VOL.52島津製作所の150年の歩みと、未来に向けた挑戦

VOL.52島津製作所の150年の歩みと、未来に向けた挑戦 -

VOL.52空を飛ぶ夢

VOL.52空を飛ぶ夢 -

VOL.52新章への助走

VOL.52新章への助走

困難を乗り越えて新規市場への参入を果たした高感度EDX -

- NEWS & TOPICS2024年11月~2025年1月

-

- 2024.12.62024年度島津賞・島津奨励賞受賞者決定-研究開発助成は23件を選定-

- 2024.11.4LGBTQ+に関する取り組み評価制度

「PRIDE指標」でシルバー認定 - 2025.1.29シンガポールの国立病院と共同ラボを開所

質量分析技術で先端医療への貢献を目指す