様々な価値観や個々の事情を抱えながら働く人たちが増え、職場の多様化が進む昨今。現場のマネージャーたちが頭を悩ませているのは、そうした個々の事情に配慮しながらいかにチームとしての強みを発揮するか。そのためには何を心がけ、何を実践していくべきなのか。障がい者雇用、就労支援のあり方について長年取り組んできた法政大学の眞保智子教授にうかがった。

24時間闘える社員はもういない

2026年、団塊世代の多くが75歳に突入する。かつては「24時間闘える企業戦士」と称された日本の働き手の世界が一気に変わるのだ。また、約40年後の2060年にはその働き手自体が半分になるなど、日本の労働力不足はより深刻な事態を迎えようとしている。日本だけでなく、世界中の優秀な人材に選ばれ、働いてもらえる企業になるためには、今から考え方を変えなければ生き残れない。

どんな人がいてもパフォーマンスを高く保てるチーム作りができるかどうか、チームの良好なマネージメントが会社の評価につながり、さらに優秀な人材の採用が可能となる。そういった企業が持続可能な社会を支えていくのだ。

どんな組織でも成果を出せるマネージャーとは

子育てや介護をしながら働く社員、自身が治療を受けながら働く社員が増えるなど、働く現場の多様化は日々進んでいる。いまや高度経済成長時に当たり前だった働き方では会社は成り立たなくなっている。

「ゆとり世代」もいれば、性別や育った文化の違う社員など、それぞれ異なる価値観を持つ社員の協働も、こうした多様化を加速させる要素かもしれない。そんななかで一人ひとりが個性と強みを発揮し、活躍しながら会社に貢献できる職場にするためには、どうすれば良いのだろうか。

「私が取り組んできた障がい者雇用における合理的配慮の考え方が参考になるかもしれません」と眞保教授は話す。

障がい者の雇用支援のための制度や政策の設計までをカバーする職業リハビリテーション学の研究を進めるなかで見えてきたのは「得意なことに注目する」マネージメントの重要性だったという。

「障がい者雇用では、個々の障がいの状況を把握し、できないことよりも、できることに着目し、仕事の種類や時間、量を調整するマネージャーの役割は重要です。当たり前のことですが、自分に合った働きやすい環境だと仕事能力は向上し、能力開発の配慮をすると仕事への意欲が高まるという調査結果が出ており、特に職場の円滑なコミュニケーションによる相互理解が、能力発揮に大きな影響を与えるのです。これは障がいのある方もそうでない方も一緒です。さまざまな事情で業務や働く時間などに制限のある方が増えている職場にも当てはまります」

本人が考え、上司が責任を持つ仕事配分

限られた時間で成果を出してもらうには、具体的な仕事の洗い出しが必要だ。だが、教授の研究によれば、これができていないことが原因で、例えば「時短勤務者にお願いできるやりがいのある仕事がない」と思考停止になってしまうケースが少なくないという。

「仕事の内容が明確に切り分けられれば、時短勤務者にもその人が得意とし、やりがいを持てる仕事が見つかり、その切り分けられた仕事を得意とする人に、再配分することもできるようになります」

と眞保教授は強調する。

また、どんな働き方をすれば成果が出せるのか、チームにとって一番良い仕事の分配方法はなにか、制限ある社員自身に考えてもらうことが大事だという。

「本人が考え、意見を出すことが重要で、どう配分すればチーム全体のパフォーマンスが上がるかを考えられる人材を育てることも大切です。そして、その意見をもとに上司が全体を見ながら、最終的には上司の責任でチームに仕事を配分する。仕事を振る際にも『代わりにやって』ではなく、『成長につながるから』『成果が出せるから』など、こういう状況であるからこそ、メンバーそれぞれに期待感を持ち、しっかりと伝えることです」

しかし、気を付けなければならないことがある。配慮はしても、特別扱いはしないということだ。この配慮は何のためなのか、制度は何のためにあるのか。その答えは社員に働いてもらうためであることを、しっかりと本人もマネージャーも認識しておく必要がある。

それぞれの「得意」を基準に仕事を配分する

上手く働いていくためには、上司・部下、従業員それぞれとの日々のコミュニケーションが欠かせない。見通しが立つ仕事を任せ、進捗を確認するためにも、部下の個々の能力をきちんと把握していることが必要だ。

また、能力だけでなく、部下のパフォーマンスが落ちる原因となるような、通常と異なる様子に気付き、早めに介入することや、相手に理解できる言葉で伝える工夫、目配り、気配りも大切だ。

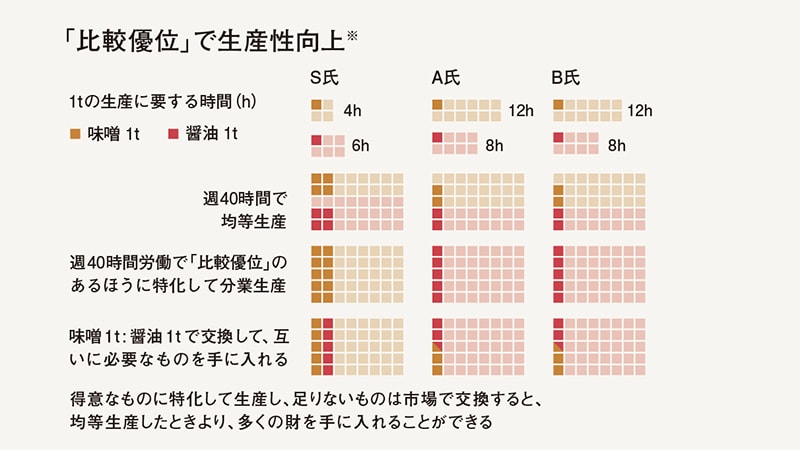

「そうした目配りをするなかでも、チームとしても成果を伸ばしていくためには、それぞれの得意・不得意に基づいた分業が有効です。例えば味噌と醤油を生産する仕事で、どちらかといえば味噌が得意なSさん、どちらかといえば醤油が得意なAさんとBさんがいた場合、それぞれ均等に生産するよりも、得意なほうに特化したほうが全体の生産量は高くなります。これが『比較優位』に基づく分業の成果です」

不得意なほうは生産能力の低さが目立ってしまうが、得意なほうに集中し、補い合うことで、チームとしての生産性は高められる場合もあるのだ。

「誰しも得意・不得意はあるものですが、補い合うことができるのがチームの良いところであり、それを引き出すことこそが、マネージャーに一番求められていることではないでしょうか。

大切なのは他人に負けない得意なこと(絶対優位)だけなく、どちらかというと得意なこと(比較優位)にこそ注目するということです。自分のチームを構成する人たちの得意なところを日々のコミュニケーションから見い出し、個別に大切にしていけば、チーム全体の力を高めることができます。そうした能力こそ、今の時代に求められているといえるでしょう」

できるマネージャーの多くは、制限の有無ではなく、一人の「人」としてマネージメントしている。仕事ができる社員も、マネージメントができない上司のもとではローパフォーマーとなってしまうのはよくある光景ではないだろうか。チームの生産性は、一人の優秀な人材を確保するだけでは上がらないのだ。

※所属・役職は取材当時のものです

- 法政大学 現代福祉学部 大学院人間社会研究科 教授眞保 智子(しんぼ さとこ)

-

博士(経済学)、精神保健福祉士。法政大学大学院社会科学研究科経営学専攻修士課程修了後、群馬女子短期大学、高崎健康福祉大学短期大学部で教鞭を取り、高崎健康福祉大学健康福祉学部医療情報学科准教授を経て2014年より現職。近著に『障害者雇用の実務と就労支援—「合理的配慮」のアプローチ』(日本法令)などがある。

記事検索キーワード

VOL.41その他の記事

-

特集たくさんの「好き」から本気で目指したい夢へ

特集たくさんの「好き」から本気で目指したい夢へ

宇宙飛行士という夢を実現した向井千秋さんが描く「宇宙で暮らす」時代 -

VOL.41見えない病気を写し出す「病気の第一発見者」

VOL.41見えない病気を写し出す「病気の第一発見者」

診療放射線技師が奥深き画像診断の世界を伝える意味 -

VOL.41緑茶カテキンの抗アレルギー作用を科学的に証明した、食品機能性解析の第一人者に聞く「食と健康の未来」

VOL.41緑茶カテキンの抗アレルギー作用を科学的に証明した、食品機能性解析の第一人者に聞く「食と健康の未来」 -

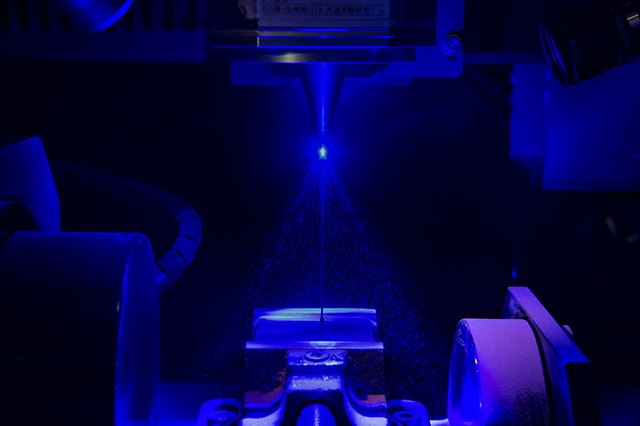

VOL.41「青色レーザー」がものづくりに革命をもたらす

VOL.41「青色レーザー」がものづくりに革命をもたらす

未来の金属加工技術 -

VOL.41“二人の源蔵”が築いた日本近代科学の礎

VOL.41“二人の源蔵”が築いた日本近代科学の礎

島津製作所の原点となった理化学機器製造の歴史的経緯とは? -

VOL.41多様な人材の「どちらかというと得意なこと」を活かし、チーム全体で生産性を上げるマネージメント術

VOL.41多様な人材の「どちらかというと得意なこと」を活かし、チーム全体で生産性を上げるマネージメント術 -

VOL.41島津製作所が新たな開発拠点「ヘルスケアR&Dセンター」を設立

VOL.41島津製作所が新たな開発拠点「ヘルスケアR&Dセンター」を設立

ヘルスケア領域における技術開発能力を強化 - NEWS & TOPICS2019年2月~6月

-

- 2019.3.6第1回 日本オープンイノベーション大賞 農林水産大臣賞を受賞

- 2019.3.25分析計測2製品がRed Dot Design Award 2019を受賞

- 2019.5.27気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言への賛同を表明