終わりが見えないコロナ禍で、日本の医療の中枢を担うナショナルセンターとして、随一の感染症の症例数を見てきた国立国際医療研究センター。

その最前線で陣頭指揮を執るのは、日本の肝胆膵外科分野をリードし、後進の育成にも心を砕く外科医だ。

備えあれば憂いなし

この数十年、日本における健康の関心事といえば、死亡率1位のがんや糖尿病、急増するメタボリックシンドロームであった。一方で感染症はといえば、優れた医薬品が続々と現れたことで、世の中では対岸の火事、遠い過去のものとの認識が広がっていた。

そこへ突如として世界を、そして日本を襲ったのが新型コロナウイルス感染症だった。近年、世界を騒然とさせる未知のウイルスが出現しても、日本で拡大することはなかったが、その安心は過去のものとなり、大混乱に陥った。

そんななか、最前線で気を吐いたのが、国立国際医療研究センターだ。日本には、国立高度専門医療センター、いわゆるナショナルセンターといわれる日本の医療の中枢を担う組織が6か所あり、その一つが同センターだ。

総合感染症科を設けており、ジカウイルス感染症やデング熱、エボラ出血熱など、あらゆる感染症患者に対応してきた。また、結核病棟やエイズ治療・研究開発センター、肝炎情報センターも併設。感染症の症例数では国内随一である。

2020年2月、一連のニュースのなかでも特に注目を浴びたダイヤモンド・プリンセス号の感染者も、真っ先に同センターが対応した。今も最前線として中等症から重症の患者を受け入れ続けている(2021年12月 取材当時)。

日本中が不安にかられるなか、患者の受け入れに冷静に対応できたのは、ひとえに準備ができていたことに尽きると、同センターで陣頭指揮を執り続けている國土典宏国立国際医療研究センター理事長・東京大学名誉教授は振り返る。

「4年ほど前から、特殊な感染症患者がいつ発生しても対応できる初療室や、ICU治療に用いる特別感染症病室を用意し、年に2回、受け入れ訓練を行ってきました。こうした準備は何よりも現場のドクターやナースの自覚を高めたと思っています。第5波では1日70~80台もの救急車受け入れ要請が当院に入るなど、本当に大変な時期もありましたが、これまでの経験と訓練、スタッフの連携のよさで頑張ってくることができました」

まだコロナ禍に終わりが見えていないが、今回のようなパンデミックがまたいつ発生してもおかしくないともいわれている。今だからこそ、そのときに向けて改めて備えるべきだと、國土理事長は提言する。

「今まさに、日本の医療提供体制が問われています。重症化すると臨時医療施設では対応が難しい。日本に適した高度医療の運営をしなければ。また、人材が足りないことも露呈しました。医療は人材がすべて。今後に備えて、感染症の専門家を育てていかなければいけませんし、私たちはその中心的な役割を担っています。それらを踏まえて、これまでの経験を日本のために活かしていきたい。このセンターがやるべきことは多いのです」

日本発の新型コロナウイルス関連の論文が少ないともいわれるなか、2020年2月、センター内に学術支援委員会を立ち上げた結果、約210件もの論文が発表された。また、感染症の少ない日本で「学べる場」でもあり、センターから多くの感染症専門医が日本全国に巣立っている。

現役外科医としての使命感

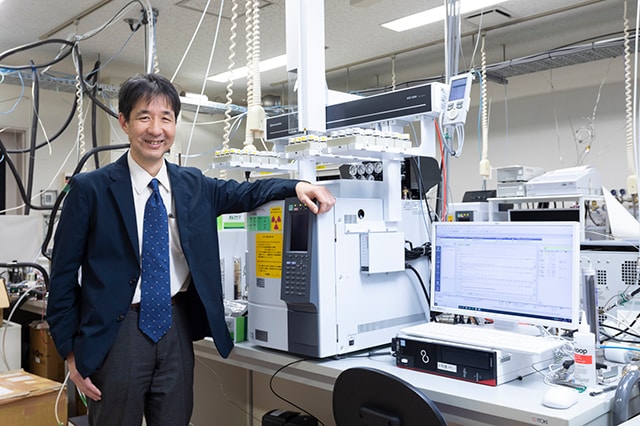

感染症対策で陣頭指揮を執るだけでなく、現役の外科医でもある國土理事長は、理事長という重責を担いながら、いまなお手術室に立つ。なぜなのか。

國土理事長の専門は肝胆膵外科だ。

「特に肝臓は立体的な臓器で、その分、手術は難しくなるものの、患者さんを救うための創意工夫のしがいがあるんです」

外科医としてのキャリアをスタートさせたのは1981年。当時から國土理事長が大きな関心を寄せていたのが、肝移植である。世界初の肝移植を成功させたのは、米国のトーマス・スターツルで、1963年のこと。

以後、世界では肝移植をはじめとした臓器移植が行われるようになっていったのだが、日本ではなかなか進まなかった。その間、臓器移植を学びたいと考えた日本の外科医たちは、米国の大学に次々と留学した。

「私も留学して、一部でしたが現場を学びました。肝移植をすることで、末期の肝硬変の方でも体調ががらりとよくなるわけですから、これは 必ず日本でも行わなければならないと思いました」

キャリアを重ね、やがて肝移植で国内有数の施設、東京大学医学部附属病院の責任者となった。2017年には国立国際医療研究センターの理事長に就任し、現在に至るが、今でも、週に一度は手術を行っている。

「私は外科医として現場を忘れたくないのです。現場感がなくなると、頭の中だけで考えることになる。そうなると真のコミュニケーションができなくなり、判断に自信がなくなってしまいますから」

理事長就任の打診に対して「手術を続けられるのならば引き受けましょう」と言ったという逸話もあるほど、外科医としての使命感にあふれている。

國土理事長が重きを置くのは開腹手術だ。患部を目の当たりにすることでわかることがあり、だからこそ創意工夫を凝らして一人でも多くの患者を救うことができるからだという。

もちろん、最先端の技術にも積極的で、例えば、診断にも治療にもAIの導入を進めるべきとの立場だ。

「医療装置にAIが搭載されれば、小さな見落としを減らしたり単純ミスを防いだりできるでしょうし、手術の安全度もより高めることができるかもしれません。また、外科医のスキル評価においても、客観的な判断を下しやすくなるのではないでしょうか。在宅医療など、医療の均てん化という意味でも、役に立つかもしれません」

と、期待をのぞかせる。

尽きないエネルギーで後進を育てる

医学界にとって、急務となっているのが外科医の育成だ。國土理事長は日本外科学会理事長・会頭時代から、外科医を増やすための活動にも力を入れてきた。

「医者になるときに、何に重きを置くのか。日本で外科医になる人の多くは、収入よりもやりがいなんです。手術で患者さんを治したときの感動、その達成感は外科医だからこそ得られるのです。学生には、外科手術で治る患者さんがたくさんいる感動を、自分の体験を通して伝えています」

その原体験は、父親の病院で見てきた、手術で良くなった患者のうれしそうな顔だったという。

國土理事長のもとには、手術後10年、20年経っても通ってくる患者が何人もいる。それは、手術が成功したという何よりの証左であるとともに、人間同士としてのつながりがあればこそだろう。

「長年慕ってくださる患者さんがいることは、素直にうれしいことですし、外科医としての醍醐味でもあると、若い外科医たちに伝えたいですね」

と、目を細める。

現在でも、カンファレンスで実際の症例を見ると、アイデアがあふれてくる。後進の医師たちにも惜しみなくアドバイスを送るという。

こうした無尽蔵のエネルギーが、医療の未来をも支えている。

※所属・役職は取材当時のものです。

- 国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事長

東京大学名誉教授國土 典宏(こくど のりひろ) -

1956年香川県出身。1981年東京大学医学部卒業。医学博士。長年、肝がん、膵がん、胆道がんの外科治療と肝移植に取り組む。肝癌診療ガイドライン第三、四版改訂委員長、原発性肝癌取扱い規約委員長を務めたほか、日本外科学会理事長・会頭、国際肝胆膵学会会長などを歴任。

記事検索キーワード

VOL.46その他の記事

-

特集みんなの心を幸せにする落語を広めたい 落語家 林家たい平さんインタビュー

特集みんなの心を幸せにする落語を広めたい 落語家 林家たい平さんインタビュー -

VOL.46地域の「買い物弱者」問題を孫目線で解決したい!「おつかい便」は今日もゆく

VOL.46地域の「買い物弱者」問題を孫目線で解決したい!「おつかい便」は今日もゆく -

VOL.46ナショナルセンターで陣頭指揮を執りながら、尽きないエネルギーで後進を育てる現役外科医の使命感

VOL.46ナショナルセンターで陣頭指揮を執りながら、尽きないエネルギーで後進を育てる現役外科医の使命感 -

VOL.46「柚子のくに」に生まれて

VOL.46「柚子のくに」に生まれて

馬路村が示す地域の持続可能性 -

VOL.46マイクロプラスチック問題の解決を阻む、全世界的な課題とは

VOL.46マイクロプラスチック問題の解決を阻む、全世界的な課題とは -

VOL.46農業分野の温室効果ガスを、稲作の工夫で大幅に削減する試みとは

VOL.46農業分野の温室効果ガスを、稲作の工夫で大幅に削減する試みとは -

VOL.46組織のなかで活きるキャリア自律とは?

VOL.46組織のなかで活きるキャリア自律とは? -

VOL.46静けさの概念をシフトしたギヤポンプの新境地を切り開いたチームの強み

VOL.46静けさの概念をシフトしたギヤポンプの新境地を切り開いたチームの強み -

- NEWS & TOPICS2021年8月~2022年2月

-

- 2021.12.172021年度島津賞・島津奨励賞受賞者決定 −研究開発助成は22件を選定−

- 2021.10.20/12.7「グッドデザイン賞」と「Red Dot Design Award」を受賞

- 2021.10.20/11.30「循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰」受賞と、「サプライチェーンCO2排出削減事業」の実証取組協力企業に選定