「役に立たない」と言われていた図形が、熱中症予防の切り札になる。

あえて「はしっこを歩いてきた」という、京都大学大学院人間・環境学研究科の酒井敏教授。

教授には、真ん中を歩いているだけでは見えないものが見えていた。

数学者に負けた

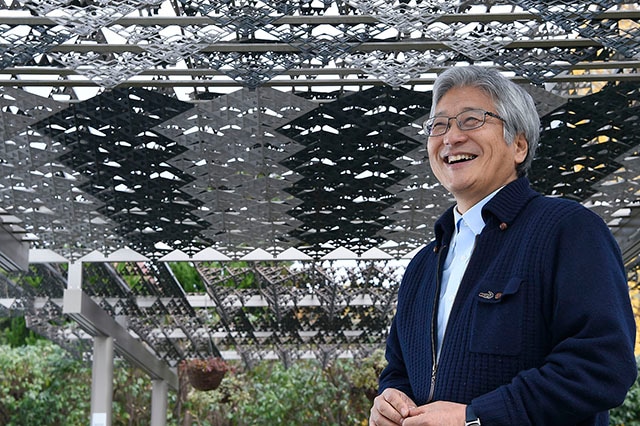

「これを思いついた瞬間、してやられたと思いましたね。完全に数学者に負けました」

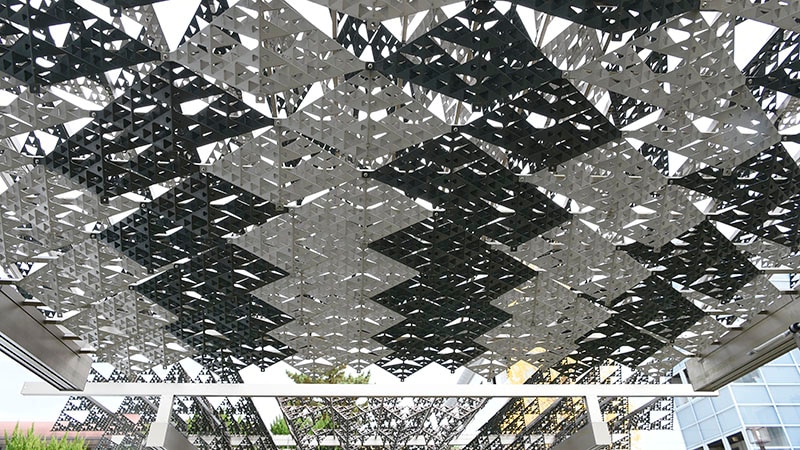

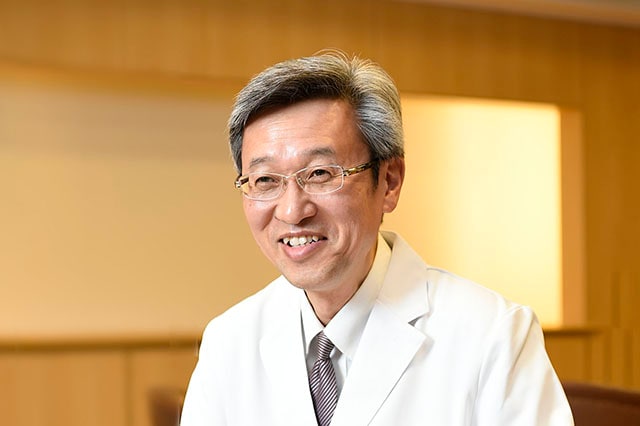

と笑うのは、京都大学大学院人間・環境学研究科/総合人間学部の酒井敏教授。座っているのは京都大学構内にある食堂前の休憩場所。頭上には藤棚のような日除けがあり、よく見ると奇妙な三角形の連続でできている。2006年に教授が作り出したフラクタル日除けだ。人工物でありながら木陰のような「涼」を作り出すとして注目され、2009年のグッドデザイン賞金賞も受賞した。

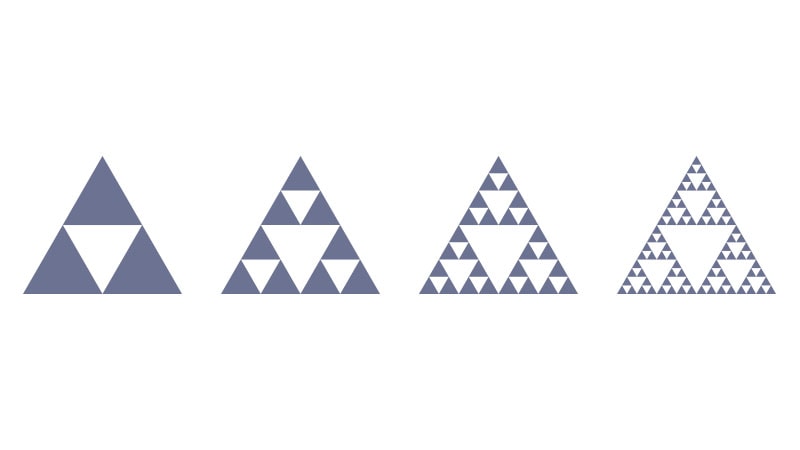

フラクタルとは、図形の一部分と全体が相似形をなしているものをいう。シェルピンスキーの三角形と呼ばれる図形はとくに有名だ。正三角形の各辺の中点を結んでできた小さな正三角形を切り取ると、3つの正三角形が積み重なった形ができる。これを延々繰り返していくと、面積は限りなくゼロに近くなる。1次元の「線」でも2次元の「面」でもないユニークな図形。数学者の間ではよく知られた存在だ。

フラクタル図形の一種で自己相似的な無数の三角形からなる。

だが数学科以外の研究者からは「で、何の役に立つの?」と言われることがもっぱら。学生時代、酒井教授もシェルピンスキーの三角形を目にする機会があった。しかし、「数学者っていうのは、おもしろいことを考えるもんだなあ」と思ったきり、頭の片隅に追いやってしまっていたという。

それから30年後、シェルピンスキーは再び酒井教授の耳元で囁くことになる。

2000年代の初め、酒井教授は学生らとともにヒートアイランド現象を研究していた。京都市内の都心部および山沿い1〜2キロメートルおきに36個の温度センサーを設置。さらに地表面の温度も測った。その結果わかってきたのは、夏場の都心部が郊外に比べて暑いのは、気温が高いわけではなく、太陽に焼かれて蓄熱したアスファルトが発する赤外線を受けて、暑く感じるということ。これは専門家でも誤解しがちだが、観測事実は地表面温度が高いことが暑さの原因であることを示していた。

では、山林はなぜ蓄熱しないのか。都心の地表はアスファルトやコンクリートで覆われている。一方、山林の表面を覆うのは樹木の葉だ。教授らは地表を覆う物体一つひとつの大きさが決め手なのではと推論した。

葉の一枚一枚は全長数センチで、風がそよぐと葉の間で乱流が起こり暖められた熱が逃げていく。一方、道路や屋根は一辺が数メートルから数十メートルと大きい。面積の大きいものは蓄熱量が大きく、熱い空気の層が表面を覆い、バリアとなって留まる。夏場、車のボンネットはさわれないほど熱くなるが、同じ高さにミニカーをおいても熱くならないことを実験で示し、仮説に自信を持った。

シェルピンスキーの森

ではどうすれば解決策を導けるか。悩んでいたとき教授は学科長からおもしろいものがあると呼び出された。訪れてみると、シェルピンスキーの三角形を立体にした「シェルピンスキーの四面体」が置かれていた。同僚の数学者が作ったものだという。「立体だけど、次元はちょうど2次元なんだって」という学科長の言葉に頷きはしたが、内心では「数学者ってほんとうに自由だな」と思ったくらいだったという。

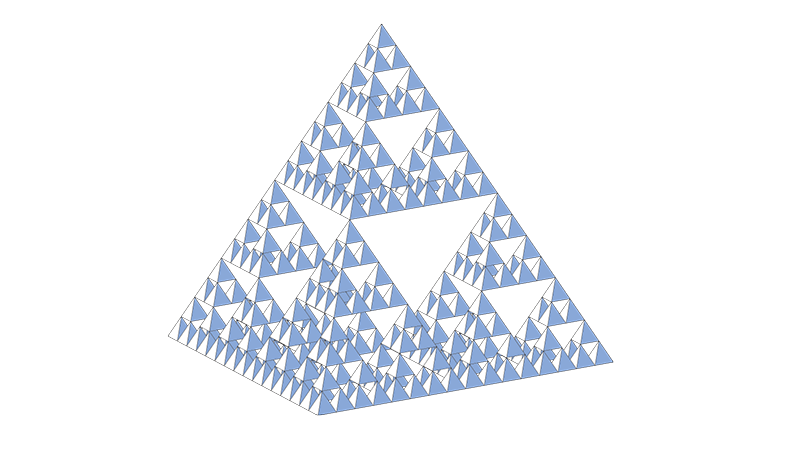

フラクタル図形の一種。正四面体を4(あるいは16、64…)個つなげてできた立体図形。ピラミッド型の稜線方向から覗くと三角形に開いた隙間は見えなくなり、同方向から光を受けると漏れがない正方形の影をつくる。

※本来は極小まで無限に繰り返す

だが、その夜ベッドで横になったとき、突然それは降りてきた。シェルピンスキーの四面体は、ある角度から見ればちょうど平面のように下へ抜ける光をさえぎる。しかし、その実態は小さな三角形と三角形の形に抜いた穴が連続する立体だ。これなら風がうまく熱を運んでいってくれるのではないか。

翌朝、早速厚紙で模型を作り、トタン板と比較してみた。すると、表面の温度は10度以上差が出る。大型模型をつくり「大学見本市」に出展すると、ブースは企業関係者らで黒山の人だかりになってしまった。

「どうやって思いついたんですかと口々に聞かれました。正直に答えながら、一つ言い添えたんです。『一見役に立たない研究を進めるのも大学の仕事です』と」

好奇心が地球を救う

酒井教授は、静岡県清水市の海沿いの町に生まれ育った。製材所の木材を海面に浮かべた貯木場は、格好の遊び場で、丸太をつないだいかだをつたい歩くのが日課だった。

「もちろん怖いですよ。危ないというのは子どもでもわかる」だが、湧き出す好奇心を抑えることはできない。他にも、爆縮という現象を見たくて、捨てられていたブラウン管テレビに石をぶつけてみたりした。また、トランスの構造を確かめたくて分解し、テスターを当てたら感電して失神。少年時代の教授の素行は、大人が眉をひそめることのオンパレードだ。しかし、いつもこっそりやっていたので、見咎められることはなかった。

「こっそりというのがすごく重要なんです。どうやったらできるかなんて大人に聞くわけにもいかないから、これをやったら何が起こるのか自分の知識を総動員する。そのときのワクワク感といったらありませんでしたよ」と少年そのものの笑顔を輝かせる。

いたずら少年は長じて京都大学に進学した。そこはまたとない「遊び場」だった。「あまり人の目を盗まなくてもよくなったんですよね。みんな変なことをやっているから。むしろ、自分ではとても思いつかなかったことをする奴がいて、負けた!と感じてしまうことも多かった」

いりびたっていた研究室の教授の「アホなことせえ」という言葉は、今に至るも教授のモットーだ。「アホは良くも悪くも京大の伝統なんです。研究とは人が気づかなかったことを明らかにする仕事。人が気づかないのは往々にしてそれが非常識だからで、常識にとらわれていては見えてこない。頭の中にある正常な思考装置をいったん停止させてみろということです」

シェルピンスキーの四面体も京都大学らしい「アホなこと」だった。

だが、その古き良き伝統が、バブル崩壊以降、急速に崩れていっているという。

「研究予算は社会で役に立ちそうなものが優先。学生は教科書の記述に疑問を挟むこともない。誰もが正しいとしていること以外に手を出そうとしないのです。このままでは己が求める正しさのために、人類は滅んでしまうかもしれない」

「どんな生物も危険を避けて逃げ回ってばかりでは、そのうち生きていける場所がなくなっていく。集団が生きていける場所を開拓していくには、社会のはしっこに行って、その先何があるかもわからない場所に踏み込んでいかなくちゃならない。そのために生物は好奇心を持ち合わせているんです。いまは、それを抑えすぎていないでしょうか」

人から「また、いらんことを」と言われていることにこそ、未来は微笑むと酒井教授はいう。アホをどれだけ許容できるか。社会の懐の深さが問われる。

※所属・役職は取材当時のものです

- 京都大学大学院人間・環境学研究科 教授酒井 敏(さかい さとし)

-

1957年(昭和32)、静岡県生まれ。80年、京都大学理学部卒業、81年同大学院理学研究科修士課程中退。京都大学教養部助手、同助教授を経て、2009年から現職、専門は地球流体力学。研究の傍ら、京都大学選りすぐりの変人教員・学生による講演会「京大変人講座」を主宰。著書に『京大的アホがなぜ必要か カオスな世界の生存戦略』 (集英社新書)、『都市を冷やすフラクタル日除け』(気象ブックス)、『京大変人講座』(三笠書房) などがある。

記事検索キーワード

VOL.42その他の記事

-

特集逃げなければ絶対に道は拓ける 車いすラグビー日本代表・池透暢さんのモットー

特集逃げなければ絶対に道は拓ける 車いすラグビー日本代表・池透暢さんのモットー -

VOL.42好奇心が地球を救う

VOL.42好奇心が地球を救う

「アホなことせい」精神が生んだ“フラクタル日除け”ができるまで -

VOL.42寝たきりリスクを減らしたい 「ストップ・アット・ワン」を合言葉に骨粗鬆症を予防する

VOL.42寝たきりリスクを減らしたい 「ストップ・アット・ワン」を合言葉に骨粗鬆症を予防する -

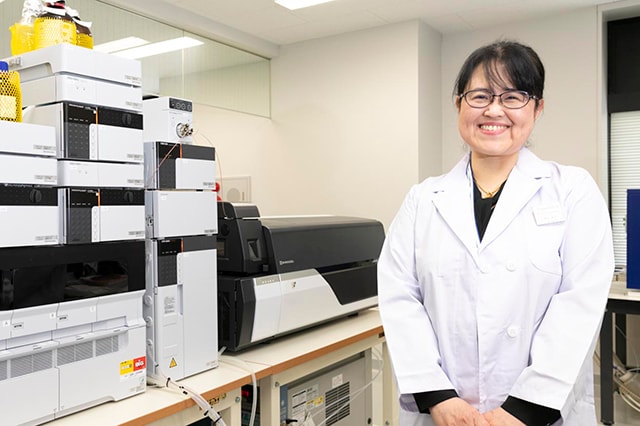

VOL.42フェアなスポーツ環境でクリーンなアスリートを守りたい

VOL.42フェアなスポーツ環境でクリーンなアスリートを守りたい

国内唯一の認定ドーピング分析ラボが目指すもの -

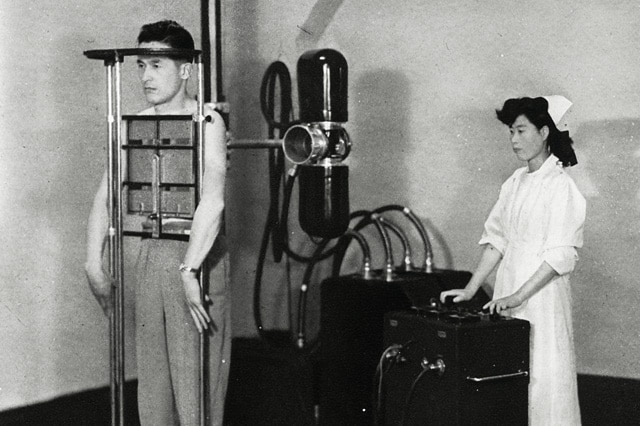

VOL.42医学の発展に寄与した日本初のX線技師養成学校

VOL.42医学の発展に寄与した日本初のX線技師養成学校

品性と技術に優れた技師を育てた高い志とは -

VOL.42440年以上続く餅屋からクラフトビール世界一に

VOL.42440年以上続く餅屋からクラフトビール世界一に

伊勢角屋麦酒の物語 -

VOL.42スポーツメンタルトレーニングから学ぶ 「ポジティブ思考」チームのつくり方

VOL.42スポーツメンタルトレーニングから学ぶ 「ポジティブ思考」チームのつくり方 -

VOL.42天気予報で社会に貢献

VOL.42天気予報で社会に貢献

危険を知らせるだけでなく親しみやすさも兼ね備えた天気予報アプリの開発 - NEWS & TOPICS2019年7月~2020年1月

-

- 2019.12.102019年度島津賞・島津奨励賞受賞者決定―研究開発助成は23件を選定―

- 2019.10.22製品がグッドデザイン賞を受賞

- 2019.12.20大阪大学・島津分析イノベーション協働研究所を設立