体にいい食品を探し出して世界を変えよう。

使命に駆られた研究者が、化学の世界の奥深くに踏み込んだ。18年の時を超え、夢は大きな実をつけようとしている。

冒険のはじまり

中村浩蔵准教授は、2002年長野の地に降り立った。32歳。若き研究者は一つの夢を携えていた。

「体によい影響を及ぼす食品を研究開発したいという思いをずっと持っていました。ここに来たのも何かの縁。世界が驚くような役に立つ食品を見つけたいと燃えていました」

中村准教授には薬学仲間が多く、薬のよさだけでなく怖さも聞いていた。病気になってしまったら薬は必要だが、病気になる前では、食品という自然の力が必要だと考えたのだ。

最初に手をつけたのが信州名物のソバだ。

健康的なイメージもあり、きっと何か見つかるだろうと試してみたが、これまで知られてきたもの以上の発見にはつながらなかった。

大学で発酵を研究していたこともあり、次に木曽地方の伝統的な漬物「すんき漬け」に注目した。塩を使わず乳酸発酵のみで作る、寒冷な海なし県ならではの漬物だ。

ソバのスプラウト(新芽)をすんき漬けにしたところ、漬物本体以上に、上澄み液に意外な効果が見られた。

「赤い上澄み液をマウスに与えてみたところ、血圧が目に見えて下がったんです。ためしに自分でも飲んでみたら、やはり下がる。これは何かあると踏んでその正体を確かめようと詳細に分析をはじめました」

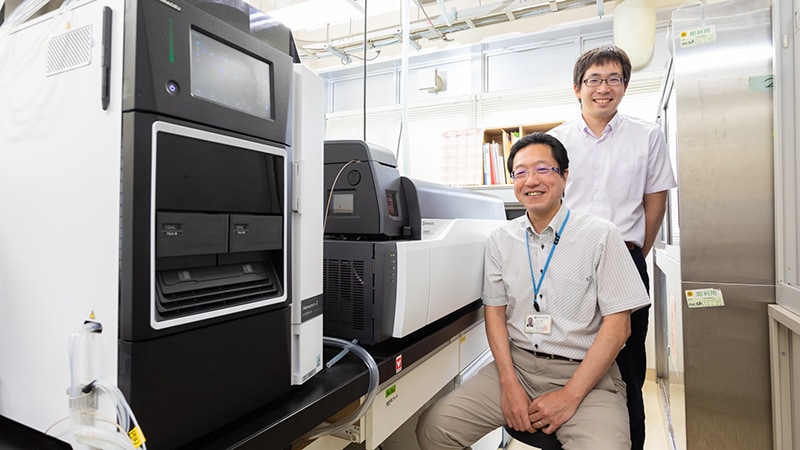

マサヒロが仲間に加わった!

混合液から目的の成分を高純度で個別に選り分けることを分取(ぶんしゅ)という。

研究室に導入していた島津製作所の高速液体クロマトグラフを用いた分取装置で、選り分けた何百何千という化合物をかたっぱしからマウスに与えてみたが、明確な差は見られない。量を変えたり、材料を変えてはまた繰り返すが、はかばかしい結果は見られない。月日はじりじりと過ぎていった。

2008年、大学院1年生の小山正浩さんが中村研究室にやってきた。幼い頃から高血圧に悩まされる体質だったこともあり、中村准教授の研究に興味を覚えたのだ。

「飲んでみて実際に下がったのでびっくりしました。しかも高血圧のせいか、ものごころついた頃から夜中に必ず目が覚めるという軽い睡眠障害があったのに、この日は生まれて初めて朝までぐっすりと眠ることができました」

小山さんは、この実体験を科学的に解明することで、世に届けたいという思いを強く持ち、中村准教授のもとで機能性成分の解明に挑んだ。だが相変わらず正体はわからない。あっという間に修士課程は終わり、博士課程もじりじりと残り時間がなくなりつつあった。

宝箱の中身はナス!?

そんなある日、中村准教授はある方法を思いついた。

試料を高速液体クロマトグラフにかけると、含まれる化合物の種類と量を示すピークがいくつも現れる。そのピークごとに取り出すのが分取のセオリーだ。この方法で取り出した化合物がどれも特徴的な効果を示さないということは、ピークを示さない化合物があるのではないかと考えたのだ。

「そこでピークを取るのではなく、時間で分けるという方法を考えたんです。細かく時間を区切って分取して、マウスの血管にふりかけて拡張機能があるかどうかで、絞り込んでいきました」

絞り込みを繰り返し、ほぼ純粋にこれだろうという画分が取れた。その量わずか0.2ミリグラム。これを別の分析装置NMRにかけると、おぼろげながら何かが見えた。

「これコリンじゃないですか」

それならと今度は成分を同定する質量分析装置にかけた。果たしてそこにはコリンエステルがあった。

代表的なコリンエステル、アセチルコリンは神経伝達物質の一つで、血管を拡張させる作用を持つ。また副交感神経を刺激し、脈拍を遅くする働きもある。体内で血圧を下げる働きをしているのと同じ物質が、食品の中に存在していたのだ。

存在が予言されていたが、これまで発見されていなかったコリンエステル、ラクトイルコリンも含まれていた。新発見だった。

「高速液体クロマトグラフを使った分析では、通常、紫外可視分光光度計検出器を使うのですが、コリンエステルは紫外線をほとんど吸収しないんです。見えなかったはずです」(中村准教授)

正体はわかった。だがまだ問題はあった。

すんき漬けは作るのに非常に手間暇がかかる食品で、その副産物の液体も同じことが言える。血圧を下げるのに十分な量の機能性食品として流通させるには、コストがかかりすぎた。世の中に役に立つものにするためには、経済性は必須だ。

ソバのスプラウトの漬物に含まれるなら、他にも多く含む野菜や発酵食品があるはずだと考え、2人はありとあらゆる野菜と発酵食品をかたっぱしから分析していった。

答えは意外にもすぐそばにあった。

ナスにコリンエステルが大量に含まれていたのだ。トマトやピーマンなど他のナス科の野菜と比べて、なんと1000倍以上もの高濃度で含まれている。しかもナスは非常に身近な食品で経済性も問題ない。振り切るピーク曲線に呆然としつつ、2人は手を取り合って喜んだ。

さらに、日本中のナス約1000本を取り寄せ、どれくらい揺らぎがあるかも調べてみた。すると、高知産の冬春ナスが平均の2倍近く含有していることがわかったのだ。

冬春ナスは花をつけてから実がなるまでの期間が長い。その間にコリンエステルをため込んでいるのだろうと思います」(中村准教授)

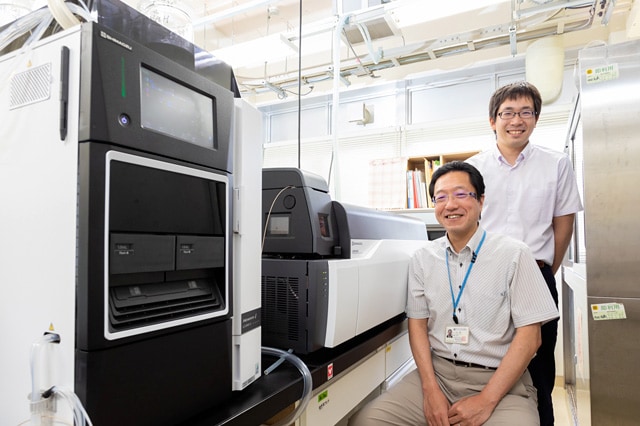

この間研究室にある島津の高速液体クロマトグラフ質量分析計LCMS-8045は、まさにフル稼働を続けた。

「2年間で、おそらく3000回は装置を回したでしょうか。それでも1日として調子が悪くなったことはない。精度、速さに加えて、堅牢性もある。こいつがなければ研究が形になることは決してなかったでしょう」

と中村准教授はもう一人の相棒に手を添える。

一人ひとりが最適な栄養を摂れる世界へ

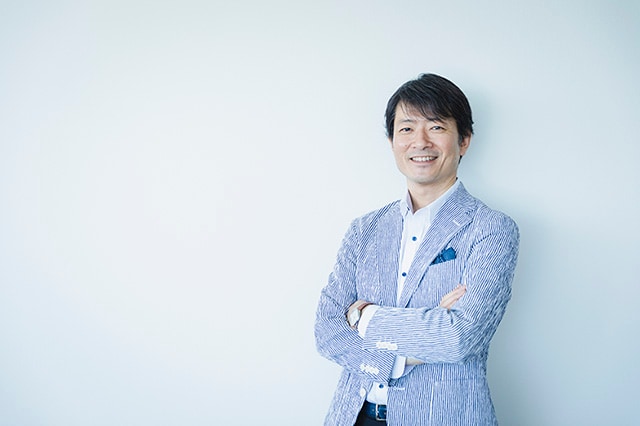

2017年、ポスドクとして研究を続けていた小山氏は、スピンアウトしてフードテックベンチャーのウェルナス社を設立した。

「先生には引き留めてもらったのですが、これを役に立つものにするためにも社会実装することが僕の使命だと思って。自分が本当によいと思えるものを、自分の手で世の中に届けていきたかったんです」(小山社長)

3年の準備を終え、今春、世界初のナスのサプリメント「Wellnas」は発売された。メディアでも紹介され、さらに今年7月、機能性表示食品としても認められた。ナスサプリメント飲用者からは、血圧改善、気分改善、睡眠改善効果が得られたという声が同社に届いており、ナス由来コリンエステルの高い可能性を表している。

中村准教授と小山社長にはもう一つ夢がある。

「オーダーメードの栄養指導でしょうか。多くの高血圧の方が塩分を控えなければならないなか、実は塩分を多めに摂ったほうが、血圧が下がったという人もいます。

食品の成分といえども人によって反応が違うので、一人ひとりの代謝や吸収力、生活習慣の違いに着目して、その人に合ったものを、その人に合った量になるように工夫して食べる。健康に暮らしていくのに最適な食品や量などの情報が当たり前に手に入る世界をつくるのです。認知症やロコモに効果のある食品成分もどうやら見つけられそうですし、そこにITを組み合わせて、食による健康実現のための身近なソリューションを作っていきたいです」

冒険はいま、第2章に入っている。

※所属・役職は取材当時のものです

- 信州大学農学部農学生命科学科

生命機能科学コース 准教授中村 浩蔵(なかむら こうぞう) -

1996年広島大学大学院工学研究科博士課程後期修了。日本学術振興会特別研究員、JST科学技術特別研究員などを経て2002年、信州大学大学院農学研究科助手。2005年より現職。伝統的な食品をリバイバルして新しい機能性食品を開発し実用化する研究に取り組む。

- 株式会社ウェルナスCEO小山 正浩(こやま まさひろ)

-

2008年より信州大学農学部中村研究室にて食品機能性成分の研究に参加。同大学大学院博士課程後期を修了し、2017年株式会社ウェルナス設立。長年の高血圧・睡眠障害に関する悩みがコリンエステルによって改善されたことを自ら体感し、多くの人にその効果を届けることに力を注いでいる。同社webshop(http://wellnas0523.shop24.makeshop.jp/)にて世界初のナスサプリ「Wellnas」販売中。

記事検索キーワード

VOL.43その他の記事

-

特集田中耕一が考える科学技術の使命

特集田中耕一が考える科学技術の使命 -

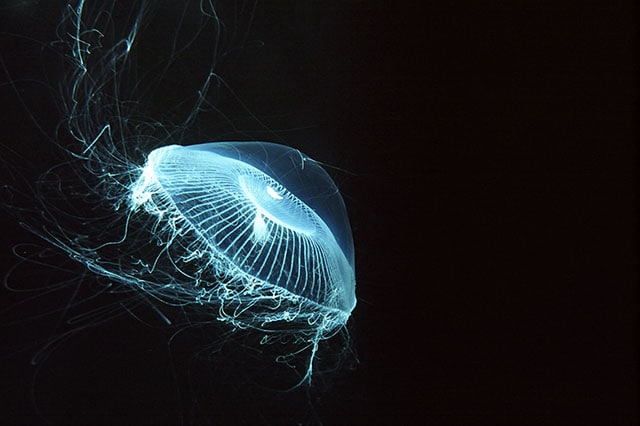

VOL.43クラゲで世界一に

VOL.43クラゲで世界一に

倒産寸前の水族館が前人未到の偉業を達成するまで -

VOL.43脂質で健康診断

VOL.43脂質で健康診断

手のひらサイズの診断装置を確信し、夢を現実へと進めていく研究者の物語 -

VOL.43世界が驚くような役に立つ食品を見つけたい

VOL.43世界が驚くような役に立つ食品を見つけたい

ふたりの研究者がやっとたどり着いたお宝は…ナス?! -

VOL.43あらゆる光を解析し産業発展を支える、まばゆく美しいデバイスの正体

VOL.43あらゆる光を解析し産業発展を支える、まばゆく美しいデバイスの正体 -

VOL.43悪気のない無意識の思い込みが職場環境に及ぼす影響とは アンコンシャスバイアスとの向き合い方

VOL.43悪気のない無意識の思い込みが職場環境に及ぼす影響とは アンコンシャスバイアスとの向き合い方 -

VOL.43航空機整備の技術革新のために立ち上がったチームが、苦節の末に到達した新しい景色

VOL.43航空機整備の技術革新のために立ち上がったチームが、苦節の末に到達した新しい景色 -

VOL.43ポスト・コロナの世界のために

VOL.43ポスト・コロナの世界のために

新型コロナウイルス感染症に対する島津の取り組み -

- NEWS & TOPICS2020年2月~2020年7月

-

- 2020.3.2/3.4「健康経営優良法人~ホワイト500~」「なでしこ銘柄」に4年連続で選定

- 2020.4.16国立がん研究センターと共同研究契約を締結

「光免疫療法」に関する計測技術の臨床応用へ - 2020.6.5欧州における大規模コホート研究の実施へ

仏モンペリエ大とアルツハイマー病変検出法における共同研究契約を締結