人呼んで「うんちハンター」。中部大学創発学術院の牛田一成教授は、腸内細菌と動物の関係を明らかにするために、新鮮なフンを求めて自然の奥深くへ分け入る。

右手にピッケル、左手にピペットを持つ異色の研究者に迫る。

成人病のライチョウ

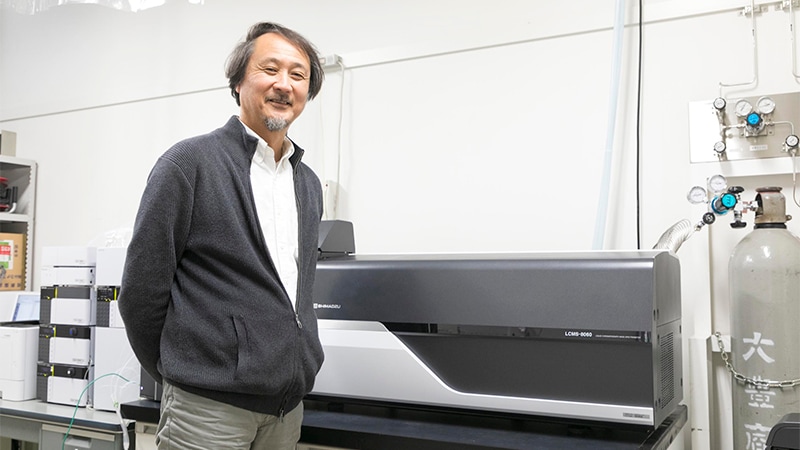

「腸内細菌は、一つの臓器にも匹敵する役割を果たしていて、それなしで生きて行くことはできません。無菌の生き物は自然界では想定されていないのです」と話すのは、中部大学創発学術院の牛田一成教授。アフリカのジャングルからヒマラヤの氷河まで世界中を駆け回って動物のフンや血液、細菌を採取して、微生物と動物の関係を明らかにしようとしている。

近年の「腸活」ブームを待つまでもなく、腸内細菌は動物において重要な役割を果たしている。何十億年も前の太古の時代、微生物は動物の体内に入り込んで栄養を摂取する方法を学んだ。一方の動物も、置かれた環境の中でどう生き延びるかを試行錯誤する中で、微生物と手を結ぶことを選びとった。

教授が最近注目しているのが、特別天然記念物のライチョウだ。絶滅危惧種のひとつに数えられ、人工飼育や放鳥などの対策が急がれているが、なかなか成果が上がらない。その原因のひとつに、教授は腸内細菌をあげる。

「フンに含まれる成分を網羅的に調べたところ、野生のライチョウと飼育されているライチョウとでは極端な違いがあったのです」

動物園と、高山で採取したフンをサンプルとして島津製作所の高速液体クロマトグラフ質量分析計(LC-MS)で分析。すると、飼育されていたライチョウのフンには、遊離しているアミノ酸が数多く見つかった。「遊離しているアミノ酸が多いということは、摂取したタンパク質が多すぎて余っているということです。高タンパク状態が続くと、肝臓や腎臓に影響が出やすいのです」

一方、野生種からは大量の核酸代謝の中間産物が見つかった。これはバクテリアが死んで分解されるときに発生するもので、草食動物の消化管に共通して見られる現象だ。中間代謝産物のみが多いということから、この中間産物をアミノ酸合成に利用する代謝系がライチョウにも存在しているということが推測できた。

「高山の栄養に乏しい餌食物でも生き延びられる方法を、ライチョウは腸内細菌と組むことで獲得していたのです。ところが、飼育する人間側は自然界で必要な栄養素の量がわからず、とにかくたっぷりやってしまう。一般的に動物園で飼育されている動物は、自然界で生きている動物よりも短命です。それは、高タンパク飼料によって成人病のような状態になっている可能性がかなり高いからなのです」

ライチョウはなぜ高山で生き残れたのか

もうひとつやっかいな問題がある。ライチョウがエサにしている高山植物には、他の動物にとっては毒になる成分が含まれている。ライチョウはその毒を解毒する微生物を腸にすまわせているのだ。その腸内細菌は親のフンをヒナがついばむことで受け継がれていく。連綿と行われてきた命の連鎖だ。

しかし、これを下界で再現するのは至難の業だ。野生のライチョウのフンには寄生虫が含まれている恐れがあるため、飼育下に持ち込むことは基本的に許されていない。仮に寄生虫をクリアし、ヒナが野生種のフンを摂取できても、その後も高山植物を継続的に摂取していなければ、腸内細菌そう叢はそのうちまったく違うものに置き換わってしまう。

かといって、アルプスの山々から貴重な高山植物を刈り取ってくるわけにもいかない。となると、自然に返すということ自体、ありえない計画ということになってしまう。

「まずは、実際に食べているものを消化分解吸収していくには何が必要か知るところからスタートして、腸内細菌を分離して、それぞれの機能を検定してストックするという作業を続けています。将来は、野生に復帰させる前に、腸内環境を置き換えることを構想しています」

ライチョウを絶滅の淵から救えるかどうか。牛田教授のチームの研究に、期待が寄せられている。

うんちハンター誕生

小学生の頃、牛田少年はアフリカ冒険譚に熱中し、密林を分け入ると独特の暮らしを営む民族と遭遇したといった冒険家のエピソードに目を輝かせていた。高校・大学では山岳部に所属。研究者となってからは家畜と野生種の違いに興味を抱き、血液成分などの比較を続けた。

体力に自信があった牛田教授は、世界中どこへでも出かけて、自らサンプルを集め、しかも分析装置を相手に自らの手で生化学的分析を行った。誰にでも簡単に真似のできることではない。

1990年代、食品会社との共同研究がきっかけで、腸内細菌に興味を抱いた。「腸内環境を整えようとしきりに言われるが、他の動物の腸内環境はどうなっているんだろう」と疑問をいだき、2000年頃から猿やチンパンジーのフンを調べるようになった。

ところが、動物園の飼育動物のフンには人間が与えたエサ由来の乳酸菌が混じっていてまったく参考にならない。動物行動学の研究者たちが、アフリカからチンパンジーやゴリラの食物やフンを持ち帰ってきてくれたこともあるが、採取方法や運搬方法が原因で、これもさほど使い物にはならなかった。結局、自分で行くしかないと思い立ち、時を置かずアフリカの地に降り立った。

ゴリラのフンを集める作業は、さながらハンターのようだ。早朝から獣道を張り込み、個体を特定して追跡。ゴリラがフンをしたらすかさず駆け寄って、雑菌が混ざりこまないように容器に採取する。酸素に触れていると、どんどん微生物は死んでいくので、猛然と走ってベースキャンプへ戻る。しかし、そこはジャングルの奥地、まともな機材は望むべくもなく、すべては創意工夫でそろえていく。まるで子ども時代に読んだ冒険譚そのものだ。

「生化学や分子生物学がこの世に誕生したときは、多分こうだっただろうというような原始的な方法ですが、そういう工夫がこの研究の醍醐味なんです」と笑みをこぼす。

日本でもライチョウのフンを持ち帰るのに、さらに苦労を強いられた。南アルプス北岳山頂付近から麓までは最低でも6時間かかる。その間、熱によって成分が変質しないよう、マイナス80度で運ばなければいけない。

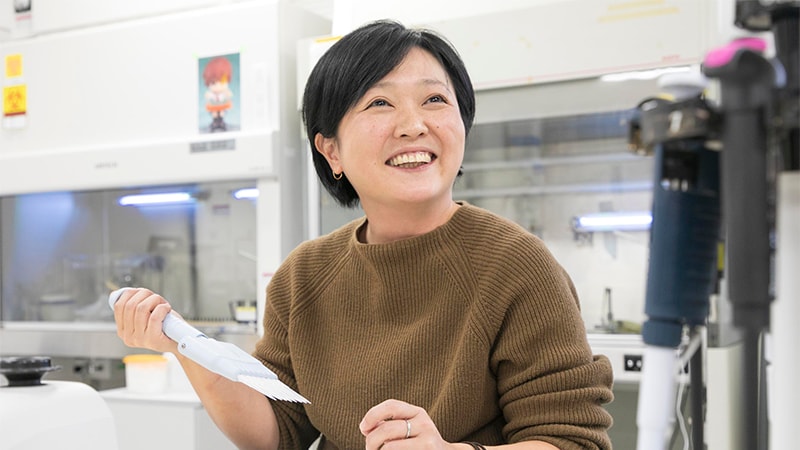

そこで登山口から山頂付近まで、二酸化炭素のボンベを担いで登り、現地でドライアイスを作ったのである。キンキンに冷えたサンプルを受け取った島津の分析担当者も、これには目を丸くするほかなかったという。

「フィールドではなんでも自分でしないと、代わりにやってくれる人はいませんからね」

研究室のエアコンを修理しながら、教授はそう言って笑う。

5月、雨が落ちる北岳の雪渓で、今年もフィールドワークが始まる。

※所属・役職は取材当時のものです

- 中部大学創発学術院・応用生物学部 教授牛田 一成(うしだ かずなり)

-

1954年兵庫県出身。京都大学農学研究科畜産学専攻博士後期課程修了。京都府立大学助手・助教授・教授を経て、2017年10月より現職。腸内細菌研究の第一人者で、研究成果は食品メーカーと共同開で発した健康ドリンクやサプリメントにも役立てられている。主著『ゴリラの森でうんちを拾う―腸内細菌学者のフィールドノート』(アニマルメディア社刊)

第一期ライチョウ保護増殖事業実施計画(計画期間:平成26年4月から平成31年3月)

記事検索キーワード

VOL.40その他の記事

-

VOL.40震災を機に転換期を迎えた福島の農業

VOL.40震災を機に転換期を迎えた福島の農業

地元待望の農学部が果たす重要な役割とは? -

VOL.404次元像から立位CT撮影、AIの活用

VOL.404次元像から立位CT撮影、AIの活用

患者に優しい医療を支える画像診断の未来 -

VOL.40持続可能な社会のために必要な素材として期待される世界初の生分解性ポリマーの開発

VOL.40持続可能な社会のために必要な素材として期待される世界初の生分解性ポリマーの開発 -

VOL.40時計から航空機まで、あらゆる動力源の力の強さとスピードを自在に操る

VOL.40時計から航空機まで、あらゆる動力源の力の強さとスピードを自在に操る

社会の発展に必要不可欠なギヤの魅力 -

VOL.40生き物はみな腸内細菌のおかげで生きている!?

VOL.40生き物はみな腸内細菌のおかげで生きている!?

「うんちハンター」の異名を持つ生化学者の冒険譚 -

VOL.40どこからがパワハラなのか…

VOL.40どこからがパワハラなのか…

あいまいな境界線を見極め、組織のコミュニケーションを円滑にする -

VOL.40患者さんにも技師にも優しい“SHIMADZU”を

VOL.40患者さんにも技師にも優しい“SHIMADZU”を

院内での安全性、使いやすさ、デザイン性という高い期待に応えた回診用X線撮影装置の開発 - NEWS & TOPICS2018年9月~2019年3月

-

- 2018.12.4第38回(平成30年度)島津賞 京都大学 化学研究所 金光義彦氏に

- 2019.2.15四重極飛行時間型質量分析計LCMS-9030™がiF DESIGN AWARD 2019を受賞

- 2018.8.22汎用医療用X線装置ダイアナ号が未来技術遺産に登録