体の中を外から見る画像診断技術。

X線をはじめとしたその発展は、高度で優しい医療を可能にした。

隆盛するIoTやAIは、画像診断をどこへ導くのか。

放射線科医として、診断基準の研究者として、長く第一線に携わってきた慶應義塾大学医学部放射線科学教室の陣崎雅弘教授に伺った。

患者に優しい診断を目指して

1895年、レントゲン博士がX線を発見し、1909年に島津製作所が日本で初めて医療用のX線診断装置を製品化して今年で110年。体を切らずに内部を画像で診断できる技術は、X線だけでなく超音波や核医学なども含め、特にこの30~40年で大きく進歩している。

「私が放射線科医として働き始める前の1980年代中頃までは、CT(コンピュータ断層撮影)は1cmスライスで撮られており、必要な画像を撮り終えるまでに、部位によっては20分くらいかかっていました。さらにデータの処理にも時間がかかっていたので、画像として再構成されるまで、『ちょっとコーヒーでも飲んで来ようか』というような雰囲気だったそうです。それが、今やスライス厚はルーチンで0.5~1.0mmとなり、全身を20秒くらいで撮れるようになったのですから、隔世の感があります」

と振り返るのは、慶應義塾大学医学部放射線科学教室(診断)の陣崎雅弘教授。画像病理対比に基づく診断基準の確立に携わると同時に、様々な疾患の低侵襲で効率的な診断学を構築しようと尽力している。侵襲とは、医療行為によって心身に受けるダメージを意味し、低侵襲とは、これを少しでも減らし、患者さんに優しい診断学であることを意味する。

なかでも、教授が力を注いできたのがCTを中核とした診断学だ。CTは、1990年ごろまでは1cm程度の厚い輪切りの2次元断層画像のみで診断していた。1990年代後半から2000年ごろには、撮影が高速化したために薄いスライス厚を広範に撮れるようになり、画像を再構成することで臓器や血管を3次元像として表示することが可能となった。これにより、がんや動脈硬化のような器質的疾患は検出能が向上し、画像病理対比研究により診断能も大きく進歩した。

更に、例えば、血管の3次元CT像は、それまでのX線血管造影と同等以上の情報を提供できるようになり、血管造影を置き換えられるようになった。血管造影では、直接カテーテルを体内に入れていくためそれなりの侵襲があり、しかも入院が必要であったが、カテーテル挿入の必要がなく外来で施行できるCTに置き換えられることで低侵襲化と効率化が達成できた。

しかし、CT自体もX線を使うため、その被ばくが侵襲の1つとして大きな課題であった。この課題は、2010年ごろに、低線量でも感度よく映し出せる画像処理技術や高性能の検出器が登場することで解決されはじめた。

「劇的な被ばく線量の低減化に貢献したのが、画像処理技術です。逐次近似法を応用することによって、低線量では避けられなかったノイズを排除し、きれいな画質が得られるようになりました。肺野だけを見る場合、線量は20分の1で撮影できることを我々は確認しています」

同じ頃に、3次元像に時間軸も加わった4次元像、すなわち「動画」を撮影することもできるようになった。

「4次元像を撮れるようになったのは、実はこの低線量化があればこそです。動画の登場により、器質的疾患だけではなく、動きに異常がでる機能的疾患もCTで診断できるようになりました」

動画の恩恵をいちばん大きく受けたのは、関節などの整形外科疾患と脳の血管病変の診断だと陣崎教授は続ける。「脳全体の血流量を連続撮影することで定量化して、血管が詰まりかけているのか、すでに詰まっているのかの診断が可能になりました。これにより、状況に合わせた治療ができるようになったのです」

陣崎教授は現在、さらに画像診断の可能性を広げるべく、これまで難しいとされてきたリンパ系や静脈系の可視化も目指している。

更なる可視化を目指して

体が大きなダメージを受ける前に機能的な疾患を早期発見して治療する。それは、超高齢化社会のなかで健康寿命を延ばすためにも現代の医療が担うべき新たな役割だ。最期の時まで、健康で文化的な生活を営むために、教授が注目しているのが立位で撮影できるCTだ。

がんや動脈硬化などの器質的疾患は、これまでの寝て撮るCTで十分診断できるが、体位で症状が変化するような機能的な疾患には、立って撮れるCTが必要だとして、みずから開発の音頭を取ってきた。

「立った時と寝た時では人体構造は変化しますし、立位で撮影して初めて発見できる病気も少なくないのです。立った状態での人体構造の解明や、立った状態で症状が増悪、もしくは軽快する疾患の診断法を確立すべく、現在研究を進めています」

CTではないが、島津の一般撮影装置やX線TVシステムも、立位での膝や腰、重力による変化をトモシンセシス技術で断層撮影ができるだけでなく、逐次近似法を組み合わせることで金属のアーチファクトを減らし、高画質と低被ばくの両立を実現。今まで見えなかったものが見えるようになった。

また、低侵襲の診断という意味では、分析装置の医療現場への導入も教授は歓迎している。

「血液などを分析し、病気の有無をスクリーニングすることで超早期発見につながりますし、生検も、即座に結果が出せる分析装置が現場にあれば、がんかどうかを判断するためのデータが、ごくわずかなサンプルですぐに取れ、患者さんの負担が少なくなります。島津が得意とする分析装置をもっと積極的に診断学に入れていってほしい」

分析技術も見えないものを見えるようにするという同じ目的を持っている。テクノロジーの進歩が多くの人々の健康で尊厳のある生涯を支えている。

AIと専門家が共存する未来

慶應メディカルAIセンター※の副所長でもある陣崎教授は、人工知能の進歩にも大きな関心を持っている。内閣府が主導する『AIホスピタル構想』に慶應義塾大学病院は採択されており、研究代表者の北川雄光病院長の元で、陣崎教授は研究責任者も務めている。

- ※ 慶應メディカルAIセンター 日本の医学・医療AI研究の中心として、企業の研究者も交えた。

産学共同研究の拠点となっている。

「ディープラーニングにより病変を検出するAI技術は、論文レベルですでに100%近い確率で正答を出す領域も出てきています」

しかし、論文レベルでどれだけ良いデータが出ても、これまでどこの病院でもAIの診断への導入は進んでいないという。

「認可されているものが現時点ではないことが一番の理由ですが、たとえばアメリカで学習したAIが、体格や体質の異なる日本人のがんを同じ確率で見つけ出せるとは限りません。学習時に想定されていない病変は見つけられませんし、現場のワークフローに実際にどのように組み込むのかも課題がありそうです。更に、AIの診断根拠は我々にはわからない。AIを盲信することは決してあってはなりません。AIホスピタル構想のなかで、様々なAIの本格導入を検討しています」

放射線科医は人手不足でほとんどの時間を読影に割いている。だが、AIで時間に余裕ができれば、より創造的な研究や専門的な勉強ができるようになるという。

「将来は、時間の半分を読影に、半分を学びや研究、更にはデータなどの医療情報の管理に充てることが理想です。より良い医療を患者さんに提供するために、診療や画像など様々なデータを全科にまたがってマネージメントする。放射線科はどの診療科とも連携しているのでこのような役割を担うのに適任です。

しかし、AIがいくら進化したとしても、やはり最終的な判断は医師が見ることです。AIをやみくもに信じるのではなく、医療や診断の基本を知り、最終的な判断ができるのが、本当の専門家。それは今後も変わりません」

在宅医療や遠隔診療が今以上に一般化し、増えることが予想される未来の医療。画像診断や分析技術の進化とともに、データの適切な管理と活用は、さらに重要となるだろう。AI、IoT、ビッグデータは、判断力のある専門家の目によって管理され、より良い医療が生みだされることを願わずにはいられない。

※所属・役職は取材当時のものです

- 慶應義塾大学放射線診断科教授陣崎 雅弘(じんざき まさひろ)

-

1987年慶應義塾大学医学部卒業、同年、慶應義塾大学放射線診断科入局。日本鋼管病院、慶應義塾大学放射線診断科助手、ハーバード大学付属 Brigham and Women’s Hospital 留学後、慶應義塾大学放射線診断科講師、同准教授を経て、 2014年より現職。

記事検索キーワード

VOL.40その他の記事

-

VOL.40震災を機に転換期を迎えた福島の農業

VOL.40震災を機に転換期を迎えた福島の農業

地元待望の農学部が果たす重要な役割とは? -

VOL.404次元像から立位CT撮影、AIの活用

VOL.404次元像から立位CT撮影、AIの活用

患者に優しい医療を支える画像診断の未来 -

VOL.40持続可能な社会のために必要な素材として期待される世界初の生分解性ポリマーの開発

VOL.40持続可能な社会のために必要な素材として期待される世界初の生分解性ポリマーの開発 -

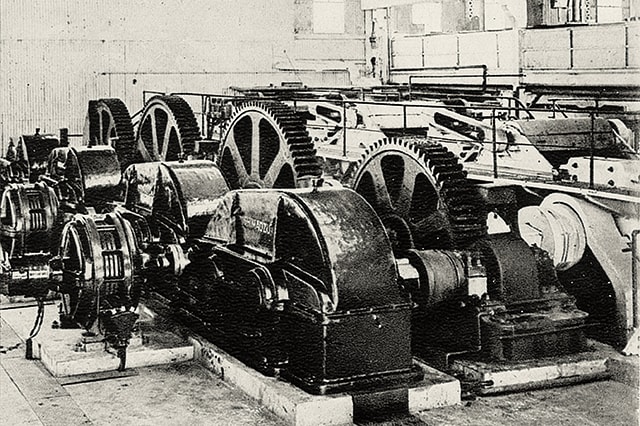

VOL.40時計から航空機まで、あらゆる動力源の力の強さとスピードを自在に操る

VOL.40時計から航空機まで、あらゆる動力源の力の強さとスピードを自在に操る

社会の発展に必要不可欠なギヤの魅力 -

VOL.40生き物はみな腸内細菌のおかげで生きている!?

VOL.40生き物はみな腸内細菌のおかげで生きている!?

「うんちハンター」の異名を持つ生化学者の冒険譚 -

VOL.40どこからがパワハラなのか…

VOL.40どこからがパワハラなのか…

あいまいな境界線を見極め、組織のコミュニケーションを円滑にする -

VOL.40患者さんにも技師にも優しい“SHIMADZU”を

VOL.40患者さんにも技師にも優しい“SHIMADZU”を

院内での安全性、使いやすさ、デザイン性という高い期待に応えた回診用X線撮影装置の開発 - NEWS & TOPICS2018年9月~2019年3月

-

- 2018.12.4第38回(平成30年度)島津賞 京都大学 化学研究所 金光義彦氏に

- 2019.2.15四重極飛行時間型質量分析計LCMS-9030™がiF DESIGN AWARD 2019を受賞

- 2018.8.22汎用医療用X線装置ダイアナ号が未来技術遺産に登録