患者さんのために、そして医師自身のために、コンフォタブル(快適)な手術を。

現在、安心・確実な手術が、かつてないほど求められている。

少子高齢化の日本の医療を救う新技術について、兵庫医科大学 波多野 悦朗 教授に話を伺った。

難しいがん

肝臓、胆のう、膵臓。この3つの臓器のがんは、やっかいなことで知られる。

がんと診断されてから5年後、どれだけ生存しているかを他のがんと比べると、大腸がんは60パーセント、乳がんは90パーセントを超えるのに対し、肝臓がん、胆がん、膵がんはいずれも10〜20パーセントと著しく低い。内視鏡などで見ることが難しいため発見が遅れがちで、とくに肝臓は血管が入り組んで手術も極めて難しい。さらに、他のがんと比べて有効な抗がん剤が少ない。

「肝臓がん、胆がん、膵がんで亡くなる方を合計すると、肺がんを抜いてもっとも多くなる。それだけに、なんとかしないといけないという思いは強いのです」

と話すのは、兵庫医科大学の波多野悦朗教授。外科学講座肝胆膵外科に所属し、肝疾患センターの副センター長も務める。

3つの臓器のなかでも、とりわけ外科医が神経を使うのは肝臓がんの手術だ。肝臓は沈黙の臓器といわれる。再生能力が高く、肝炎などの障害があっても機能を維持できるからだ。

健康体であれば、肝臓は8割を切除しても、2割が残っていれば再生して、元どおりの機能を発揮できるようになる。しかし、肝臓がんの患者さんの肝臓は、肝炎などによって全体が傷んでいることが多く、20パーセントを切除しただけでも、肝臓は機能を失って、肝不全となることもある。

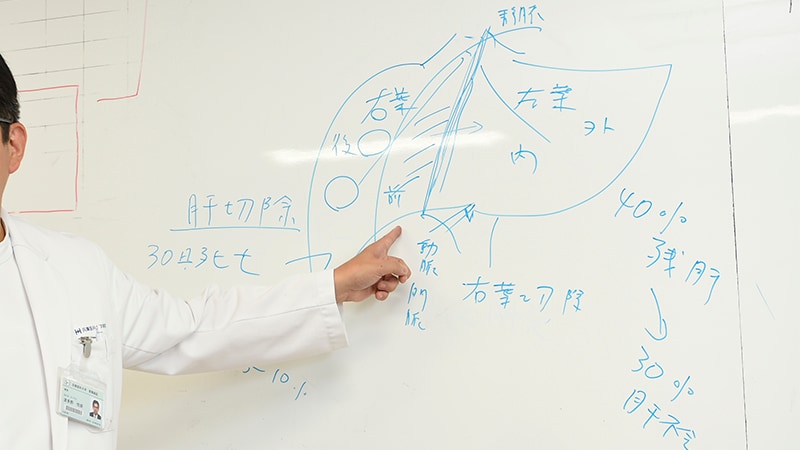

肝臓がどれくらい障害を受けているかによって、切除できる範囲は決まっており、どれくらい正確にがんを切除できるか、逆にいえば、どれくらい健康な肝臓を残せるかが、手術の成否を分ける。

切るべき場所が浮かびあがる

そこで、この10年ほどで急速に進化したのが、がん手術の3Dシミュレーションだ。CTで全方位から撮影した画像で、どこにがんがあるかを特定し、どれくらい肝臓を残せるか、どの血管を処理するかを手術前に徹底的にシミュレーションする。主要な病院施設にはあらかたこのシステムが採用されており、保険加算もされるので、広く普及している。

「でも、これはあくまでもシミュレーションに過ぎないのです。実際の手術時に、肝臓の中の血管が見えるわけではない。『ここで切ったら60パーセント残せます』とは誰も教えてはくれない。何か目印をつくっておいて、正確に切っていくしかない。安心・確実という点では、まだ不安が残るのです」

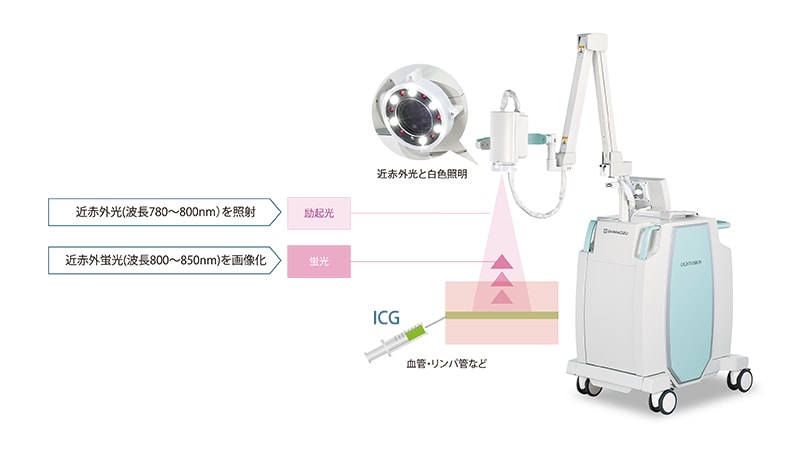

そこで期待を寄せるのが、蛍光ナビゲーション・サージェリーという新技術だ。手術の数日前に蛍光色素を肝臓に注入する。色素は肝臓の細胞にいったん取り込まれるが、正常な細胞からは胆汁としてすぐに排出されていく。一方、腫瘍部は色素が排泄されにくくなっているために、そこだけ色素が残る。これに比較的波長が短く目に見えない近赤外光を当てると、肉眼では見えないが、モニター上ではくっきりと緑色に映し出される。執刀医は、手術中にその画面を見ることで、病変部を確認し、正確に切除できるのだ。

「リアルタイムで患部を見極めることができるうえに、術前には見つけられなかった腫瘍を見つけることもできる。なによりも誰が見ても、そこががんだとわかる。このインパクトは大きい」

と波多野教授もその可能性を高く評価する。島津製作所も近赤外光カメラシステムLIGHTVISIONをリリースしており、より優れた蛍光ナビゲーション・サージェリー実現に向けて、知恵を絞っている。

コンフォタブルな手術へ

「ナビゲーションは、まだ生まれたばかりの技術。望むことはたくさんあります」と波多野教授。なかでもコンフォート(快適)という言葉を繰り返す。

「患者さんはもちろんですが、医師にとってもコンフォタブルな手術であること。これが非常に重要だと思っています」

ときに10時間を超えることもある外科手術。執刀医の体力的、精神的な負担は想像を超える。しかし、ナビゲーション・サージェリーによって「ここは切っても大丈夫だろうか」といった不安が払拭できれば、医師は自信をもって手術ができる。

「僕らが、ああ今日はいい手術ができたなあと振り返ることができた日は、間違いなく患者さんにとっても幸せなはず。今の装置はそういう日を確実に増やしてくれています。でも今後は、今よりもさらに見たいものが的確に見られて、操作も簡単なシステムを少しでも早く実現してほしい」

波多野教授がナビゲーション・サージェリーに強い期待を寄せつつも、焦りを訴える理由がもう一つある。いよいよ顕在化しつつある少子高齢化の問題だ。そもそも近年の医師不足のなか、外科医は特に高度な技能が必要であり、一人前になるのに時間がかかる。業務も拘束時間が長く、外科医になりたいという若者は減る一方なのだ。事実、外科医の平均年齢は年々上がっている。半面、高齢化の進展に伴って、がん患者は増えていく。

「このままでは、100歳の患者さんを80歳の医師が手術する状況が生まれてもおかしくありません。だからこそコンフォタブルであることは本当に大事なのです。私が年を重ねたときも、安心して手術ができればそれだけでもありがたいですし、手術の負担が少なければ、外科医を目指そうという若い人も増え、日本の医師不足の解決につながるかもしれません。この技術は、そういった世の中の課題にとっても、重要な役割を期待されているのです」

※所属・役職は取材当時のものです

- 兵庫医科大学 外科学講座・肝胆膵外科教授 兵庫医科大学病院 肝疾患センター 副センター長波多野 悦朗(はたの えつろう)

-

兵庫県生まれ。京都大学大学院医学研究科消化器外科を修了後、同研究科で、研究を重ねるとともに、京都大学肝胆膵・移植外科准教授の後、2016年より現職。

記事検索キーワード

Vol.39その他の記事

-

特集熱中、挫折、絆

特集熱中、挫折、絆

小椋久美子さんがバドミントンを通して伝えたいこと -

Vol.39“メーヴェがあれば良いのに”

Vol.39“メーヴェがあれば良いのに”

想像を想像で終わらせない、夢物語を現実にするプロジェクト -

Vol.39もう一人の医療者

Vol.39もう一人の医療者

薬学から変えていく日本の地域医療問題 -

Vol.395年後生存率10~20%の肝臓がん

Vol.395年後生存率10~20%の肝臓がん

困難な手術を飛躍的にサポートする“コンフォタブル”な新技術とは -

Vol.39日本の経済成長を支えてきた縁の下の力持ち

Vol.39日本の経済成長を支えてきた縁の下の力持ち

小さな力を巨大な力に変える油圧機器の存在 -

Vol.39頑張りすぎている人たちが『もう無理』と言える社会を。

Vol.39頑張りすぎている人たちが『もう無理』と言える社会を。

人気キャスターが想いに寄り添う地道な活動にシフトした理由 -

Vol.39「長時間労働の改善」だけでは幸せになれない?

Vol.39「長時間労働の改善」だけでは幸せになれない?

幸せ度を高める働き方に共通する、4つの因子とは -

Vol.39桁違いの性能が求められる開発の現場

Vol.39桁違いの性能が求められる開発の現場

飛行時間型高速液体クロマトグラフ質量分析計ができるまで -

- NEWS & TOPICS2018年2月~8月

-

- 2018.2.20/3.222018年度なでしこ銘柄/健康経営優良法人~ホワイト500~に選定

- 2018.4.9レッドドット・デザイン賞 プロダクトデザイン2018を受賞

- 2018.5.17乳房専用PET装置に関する意匠が平成30年度全国発明表彰において発明協会会長賞を受賞