アイドル歌手としてのデビューから47年間、芸能界の第一線で活躍し続けている榊原郁恵さん。

自分はこのままでいいんだ、と思えるようになるには、亡き夫・渡辺徹さんの存在が大きかった。

夫からもらったもの

昨年(2023年)は、テレビやラジオのレギュラー番組を務めるかたわら、息子で俳優・タレントの渡辺裕太とともに、舞台を2本、務め上げました。

一つは、東京・浅草公会堂で開催した『徹座7 THE FINAL』。お笑い好きだった亡き夫・渡辺徹が、ナイツさんやサンドウィッチマンさんら自分が大好きな芸人さんたちを一度に見たいと企画し、2015年から続けてきたお笑いライブです。

もう一つは、2021年に渡辺の還暦と芸能生活40周年を記念し、渡辺と私、そして裕太の3人で演じた朗読劇の続編『続・家庭内文通』。文学座所属の俳優として言葉を大切にしてきた渡辺のこだわりが詰まった舞台です。

どちらも2023年の公演に向けてその前年から準備を進めていたのですが、11月に渡辺が急逝。本当に突然の別れでした。企画の中心にいた渡辺が他界したわけですから、公演を中止するという選択肢もあったかもしれません。でも、私と裕太は、渡辺の遺志を継いでやりきろうと決めて走り出し、おかげさまでどちらも好評のうちに幕を閉じることができました。

いずれも追悼公演と銘打ちはしましたが、終わってみて改めて思ったのは、ただ悼むだけでも、受け継いだだけでもなかった、ということです。渡辺が用意してくれた材料を使って、私たちが料理をした、とでも言いましょうか。準備を進めるなかで迷うこともたくさんありましたが、どこかからお告げが降ってくるわけでも、夫が夢枕に立って指示してくれるわけでもありません。結局、遺された私たちが考え、決断するしかなかった。たとえば、お笑いライブでは、せっかく浅草でやらせていただくのだから、裕太が以前から勉強していた落語を披露したら、とか。朗読劇では、前回公演の映像を使って回想しているように見せよう、とか。皆でアイデアを出し合い、一つひとつ形にしていった結果、私たちならではの公演になったと思います。

こうしてやり遂げたことで、渡辺から、次につながる何かをもらったようにも、物事への立ち向かい方を教えてもらったようにも感じています。また、そんな私たちを見て、渡辺が「もう、きみたちだけでできるよ」と言ってくれている。そんな気がしてなりません。

ピーター・パンで表現した孤独

私は、1977年、17歳でデビューしました。芸能事務所ホリプロの新人発掘オーディション「ホリプロタレントスカウトキャラバン」で第1回グランプリを受賞し、アイドル歌手としてデビュー。テレビドラマやテレビ番組の司会、テレビコマーシャル、舞台、雑誌、書籍……と、本当にいろいろなお仕事をさせていただきました。「歌一本に絞るべきだ」なんて声が聞こえてきたこともあったのですが、実はもともと舞台俳優志望だったんですよ。また、「オーディションでみんなの代表として選ばれたからには、みんながやりたいと思ったことを、私を通してかなえていけるといいな」という思いもあったので、いただいたお仕事は、ありがたく取り組ませていただきました。

キャリアの上で大きな転機となったのが、ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』で主演を務めたことです。私にとっては念願の、そして初めての舞台のお仕事でした。

驚いたのは、ほかのお仕事とのペースの違いです。たとえば歌手としては当時、3か月に1曲のペースで新曲を出すといった具合で、どのお仕事も、とにかく流れが早かったです。それに対して『ピーター・パン』は、1か月前から準備を始め、大勢の出演者やスタッフさんたちと、大事に大事に作品をつくり上げていくのです。楽屋に入ると毎日、コンダクターがバナナ一本手に持って訪ねて来て、「今日も元気ですか。がんばりましょうね」って声を掛けてくださって。そうしたペースや雰囲気が本当に心地よくて、自分に合っているなと思いました。

深みのある内容もミュージカル作品だからこそでしょうね。『ピーター・パン』は子ども向けと思われがちなのですが、意外と大人にも通じるテーマが描かれています。たとえば、この舞台の主役であるピーター・パンの孤独がたびたび表現されています。なかでも印象に残っているのが、一緒に冒険をしたウェンディたち三姉弟が家に帰って、お父さんとお母さんに温かく迎え入れられるシーンです。ピーター・パンがその家の煙突あたりからウェンディたちの様子を見て、心底独りだなと思う瞬間が描かれています。

人は、たとえ家族や友だちに囲まれていても、同じことを考えているわけではないですし、本当には理解してもらえないんだと思い知らされる瞬間がある。結局、みんな独りなんですよね。それが冷たくさみしいものに感じるときもあれば、個が集まることで生まれるパワーもあるわけで。そうした自分なりの孤独への理解を舞台での表現に込めました。それが伝わったのでしょうか。当時セットを担当していた妹尾河童先生が、あのシーンが好きだと言ってくださったことがありました。何かを見抜いてくださったのだなと、心からうれしかったです。

結局、『ピーター・パン』は81年から87年までの7年間演じました。表現は、自分の体を通して出て行くもの。毎年、次のピーター・パンに「会う」までに自分が成長することで、表現できることが増えて、どんどんふくらんでいきました。でも、次第にそのふくらみ方が足りなくなって、いよいよ、もう私にはこれがいっぱいいっぱいです、というところで、卒業させていただくことにしました。その当時の私には精いっぱいだったけど、演じる人が変わることで、違う角度から表現できるかもしれないと思ったのです。

この作品をきっかけに、もっと舞台をやりたいと思いましたし、以後、現在に至るまで、さまざまな作品に関わらせていただいています。

そのままでいい

ドラマでエネルギッシュなキャラクターを演じたり、明るい歌を歌ったりしていた影響でしょうか、明るくポジティブなイメージで見てくださる方が多いのですが、実は私自身はちょっとネガティブなところがあります。お仕事に恵まれてきましたし、現場に行けば、共演者やスタッフの方たちとの相乗効果で大きなパワーが生まれるのを感じたりもしました。でも、自宅に帰って素の自分に戻ったとき、何も無い、ちっぽけな自分に気づいて愕然としてしまいます。そして、ああだったらよかったのに、どうしてこうできないんだろうと、思い悩んでしまうのです。

その原因をたどると、オーディション出身ということに行きつきます。下積みがなく、芸能の基礎を学ばないまま仕事を始めてしまったことが、自信のなさにつながっているのです。

なんとか仕事を続けてこられたのは、家族や親族の大反対を押し切って芸能界入りしたからです。絶対にやり抜いてやるという意地だけで、がんばってきたようなところがありました。

それでも、自信のなさに押しつぶされそうになることもしばしばで、それは結婚後もしばらく続いていました。そんな私のすべてを寛大に受け止めて、プラスに転換してくれたのが渡辺でした。

あるとき、渡辺がおもむろにこう言ったのをよく覚えています。

「お前は今のまま、勢いだけで行け。そのスピード感でパッと明るくやりとりできるのがいいんだ。ネガティブだろうとなんだろうと、それがお前だし、そんな榊原郁恵が好きだってみんなが言ってるんだから、それでいいんだよ」

大きくても小さくても、多くても少なくても、何かが欠けていてもそのままでいい、というわけです。そう言われて、一気に自信がついたとまでは言いませんが、自分のちっぽけさをありのまま受け止めたうえで、私は私のままでいいんだ、と思えるようになりました。そういう意味でも、渡辺と結婚したことは、私の人生にとって大きな出来事でした。

結婚生活は、お互いに忙しかったこともあり、結婚当初からすれ違うことが多かったです。渡辺が地方での撮影から帰ってくると、入れ違いで私が地方ロケに行ってしまうとか。それは見事なほどで、これが芸能界の夫婦というものか、なんて思ったりもしました。さすがにこれではよくないと思い、メモをやり取りするようになり、メモがノートになって……という時期がありました。それが冒頭でお話しした朗読劇『家庭内文通』のアイデアの一つにもなっています。

息子たちが生まれてからも忙しかったのですが、家庭と仕事の両立ができていたかというと、とても自分一人では無理でした。同居していた私の母や渡辺の母に協力してもらえたので、その点で恵まれていたと思います。

子育てで自慢できることがあるとすれば、野球やサッカー、水泳などの習い事の送迎を自分でしたことと、幼稚園や学校の行事に必ず参加したことです。とはいえ、それも、先生方に1年間の行事を早めに教えていただき、マネージャーさんにスケジュールを調整していただいたからできたことです。

以前は、仕事を家庭に持ち込まないようにもしていました。だって、家に帰れば、家事や子どもたちのことで手も頭の中もいっぱいになりますから。それでも、徹底できたかといえば、そんなことはありません。舞台のセリフがなかなか覚えられないときは、少しでもセリフを覚える時間を確保したいのですが、それができずについイライラしてしまい、渡辺から喝を入れられた、なんていうこともありました。

でも、時代とともに、私も変わりました。あれほど仕事と家庭はきっちり分けたいと思っていたのに、いまとなっては、プライベートの時間を使ってSNS投稿しています。仕事と家庭は絶対に分けると決めてしまうと、かえって苦しくなりそうなので、状況に応じて柔軟に受け入れた方がよさそうですよね。

“素敵な大人”にはなれていないけれど

24年3月から、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』にてマクゴナガル校長役を再演しています。マクゴナガル校長は、広く平和な心で生徒たちに接していて、私には無いものをたくさん持っています。私が10代から20代のころ演じたドラマ『ナッキーはつむじ風』の主人公のナッキーが大人になったような人です。演じていると、マクゴナガル校長がふと私の中に降りてきて、自分が自分ではなくなるときがある。本当に楽しいです。

22年7月から約1年間、初めてマクゴナガル校長役を務めたのですが、終わったときは、やり尽くしたとの思いでいっぱいになりました。それだけに、その後のお仕事では、気持ちの上で少しお休みをいただいていたような感覚があったので、今はギアを入れ直して臨んでいます。

そういえば、22歳の頃に出した本に、「素敵な大人になりたい」と書いたことがありました。素敵な大人ってなんでしょうね。若かりし頃の“榊原郁恵さん”が、大人とは「人に喜びやいろいろなものを分け与えられるような成熟した人」と考えていたとしたら、私はまだそこには到達できていません。若い彼女にはごめんなさいね、と言うしかないです。でも、これが私だし、私は私なので、と言えるぐらいの自分にはなれている、とは言えるかもしれませんね。

※所属・役職は取材当時のものです。

※榊原郁恵さんの「榊」は、正しくは”木へんに神”と表記します

- 榊原 郁恵(さかきばら いくえ)

-

1959年、神奈川県生まれ。第1回ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞し、1977年に『私の先生』で歌手デビュー。テレビドラマや歌番組の司会、バラエティ番組、舞台など多方面で活躍。2021年「いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー 2021」受賞。

記事検索キーワード

VOL.50その他の記事

-

特集“自分を受け入れられるようになる存在”とは 榊原郁恵さんインタビュー

特集“自分を受け入れられるようになる存在”とは 榊原郁恵さんインタビュー -

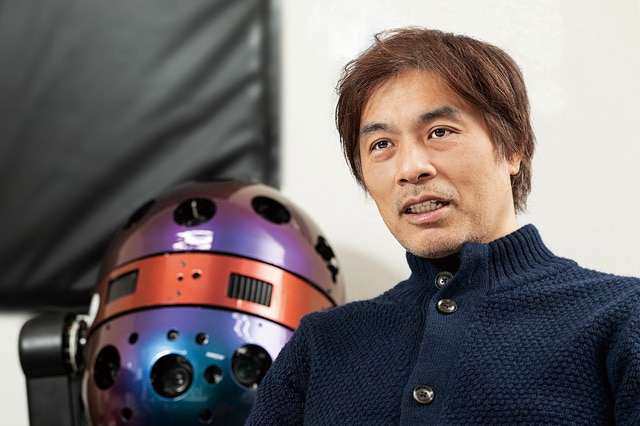

VOL.50プラネタリウム・クリエイター大平貴之氏が語る、プラネタリウムが持つ力

VOL.50プラネタリウム・クリエイター大平貴之氏が語る、プラネタリウムが持つ力 -

VOL.50骨太の未来に向けて取り組むこと 慈恵医大 斎藤充主任教授インタビュー

VOL.50骨太の未来に向けて取り組むこと 慈恵医大 斎藤充主任教授インタビュー -

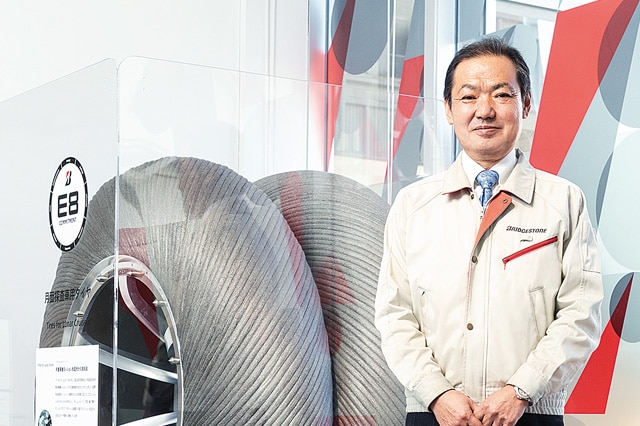

VOL.50オール金属で挑む、ブリヂストンの月面タイヤ開発

VOL.50オール金属で挑む、ブリヂストンの月面タイヤ開発 -

VOL.50雑穀を通じて守る日本の食卓の心

VOL.50雑穀を通じて守る日本の食卓の心 -

VOL.50教育評論家 親野智可等氏が語る、チームビルディングに有効な“褒めの力”

VOL.50教育評論家 親野智可等氏が語る、チームビルディングに有効な“褒めの力” -

VOL.50マイクロプラスチックの抽出・回収工程を自動化した世界初の専用前処理装置 開発の鍵は“環境問題への熱い想い”

VOL.50マイクロプラスチックの抽出・回収工程を自動化した世界初の専用前処理装置 開発の鍵は“環境問題への熱い想い” -

- NEWS & TOPICS2023年7月~2024年1月

-

- 2023.9.12食と認知機能の関係性を調査 江別市・北海道情報大学・農研機構らと共同コホート研究を開始

- 2023.9.29女性活躍推進企業として「えるぼし」の最高位3つ星に認定

- 2023.11.1長崎市に「Shimadzu Nagasaki Collaboration Lab」を開所 感染症対策、海洋事業、情報/セキュリティの研究開発を推進