地球規模の人口増加を背景に、食糧危機が現実味を帯びている。肉は超高級品となり、食べたくても手に入らない。そんな未来が間近に迫っているかもしれない。

再生医療技術を専門としながら、並行して「培養肉」の研究に取り組む研究者の思いを聞いた。

持続可能な食生活の実現に向けて

「タンパク質危機(global protein crisis)」という言葉がある。

地球規模の人口増加や食生活の変化に伴い、2030年頃から肉などのタンパク質の需要が供給を上回るとの予測を指す言葉だ。家畜の飼育量を増やせば解決できると思うかもしれないが、その“資源”が圧倒的に不足している。

飼料用の穀物を育てるには大量の水が必要で、300グラムの牛肉を得るためには5000リットルもの水が必要とされる※。日本など一部の国を除けば、水資源の確保に苦労している国が大半で、人間が飲むのを我慢して飼料に灌水するというのは現実的ではない。そもそも飼料が育つのに適した気候風土は限られ、すでにそのほとんどは耕作地となっている。

加えて家畜が放出するメタンガスは地球温暖化の大きな原因の一つとして問題視されている。持続可能な食料確保を目指すために、これまでの食生活を考え直す、瀬戸際に立っているのである。

この危機的状況に対して、代替肉や昆虫食といった対策が示されるなか、大きな注目を集めているのが、培養肉の研究だ。培養肉は、牛や豚などから細胞を採取し、それを増殖させて組織を形成することでつくられる。人工的な培養とはいえ、基本的に食肉の細胞のみでつくられ、大豆などの植物成分を肉のように加工する代替肉とは根本的に異なる。

培養肉はごく少量の細胞からつくられるため、犠牲となる動物を大幅に減らせるほか、環境への負荷も限りなく小さい。牛の生育には3年ほど要するが、培養肉の生産には数週間しかかからない効率のよさも魅力だ。そのため、世界中で研究が進められており、徐々に商品化も始まっている。

もっとも、現状ではクリアすべき課題は多い。その一つが、肉本来の味わいや食感の再現の難しさだ。これまでに開発された培養肉は、シャーレで培養したミンチ状の繊維が主流で、厚みのある肉の作製も、ステーキのようなジューシーさや噛み応えも、現段階ではまだ難しいと言われている。また、現状、商品化されている培養肉は、動物の細胞と植物成分をミックスした「ハイブリッド肉」が大半で、こちらも本物の肉のような満足感は得られにくいという声が聞かれている。

※ Water Footprint Network調べ

3Dプリンターで牛肉をつくる未来へ

こうした難題に対して、大阪大学大学院工学研究科の松﨑典弥教授は、3Dプリンターを用いて肉の構造そのものを再現するという、世界的にもユニークな研究に挑んでいる。

「3Dプリンターを用いることで、筋肉や脂肪、血管の繊維を構造化できるのが大きな特色です。しっかりと肉の構造を再現してつくるからこそ、味はもちろん、口当たりや風味、見た目などを含めて美味しさがもたらされると考えています」

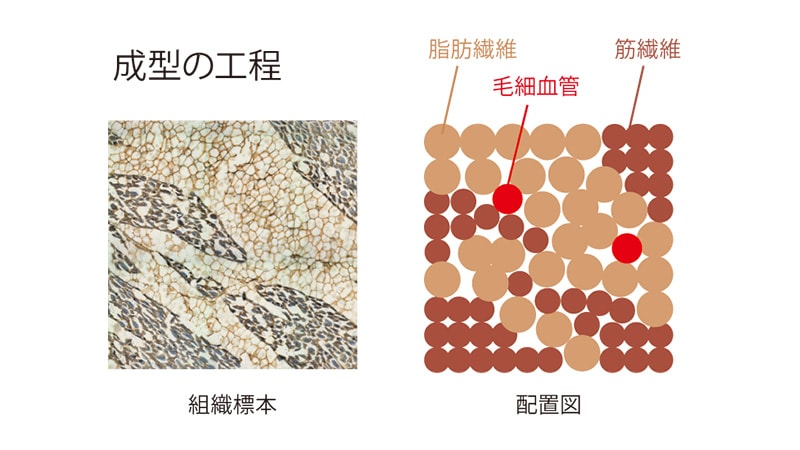

松﨑教授による培養肉の作製プロセスはこうだ。まず食肉業者から新鮮な牛肉を取り寄せて細胞を採取。筋肉、脂肪、血管、それぞれの細胞を培養し、3Dプリンターを用いて繊維状にプリントする。実際の肉を分析してつくった筋肉・脂肪・血管の配置図をもとに、それらを並べて成型すると完成だ。

「今は実験段階のため、最後の成型の工程は手作業で行っており、また、筋肉・脂肪・血管のそれぞれの繊維を得るプロセスも非常に小さい単位しか自動化できていないので、多大な労力と時間を要します。そのため、作業精度の向上や高速化に向けて、一連の工程の自動化を目指し、2022年3月に島津製作所と共同研究契約を締結しました」

培養肉の自動生産装置は、「培養」「プリント」「成型」「分析」の4ユニットによる構成をイメージしている。分析ユニットでは、和牛などの美味しさの理由とされるオレイン酸や、香りを引き立てるガンマノナラクトンなどさまざまな成分の含有量を島津の装置で計測する構想だ。松﨑教授は、自動生産装置の実用化により、食の環境を大きく変えたいと意気込む。

「気候や土地の条件に左右されず、世界中のどこでも少ないスペースで肉を生産できるだけでなく、将来的には宇宙空間などでの活用も考えられるでしょう」

再生医療の研究をそのまま培養肉に応用

松﨑教授が培養肉の研究に着手するまでの経緯はユニークだ。もともと組織工学が専門で、学生時代から再生医療に関する研究に取り組んできた。

「博士課程に進んだときには、日本でも組織工学の研究が盛んになりつつあり、私もその研究を通じて医療の発展に貢献したいという思いを持つようになりました。特に3次元的な立体構造を再生する技術の確立を目指して、筋肉や脂肪、血管などを研究対象として取り組み続けており、いまも研究の9割は、再生医療工学に関連する内容です」

ところが、あるとき、国際学会で培養肉の研究に触れる機会があった。さらに、地球規模の諸問題の深刻化を背景に、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が「未来社会創造事業」を公募していることを知り、自身の研究がこの問題解決に貢献できるのではないかと、培養肉の研究で応募したところ採択された。

「牛肉や豚肉だって人間と同じく、筋肉や脂肪、血管などで構成されています。それなら、人間の組織の構造を再現するという長年の研究の蓄積が、培養肉の作製にそのまま応用できるのではと考えたのです」

そして、培養肉の完成度が向上できたら、今度はその作製法を人体に応用することで再生医療技術の向上に結び付けられる。そう考えた松﨑教授にとって、あえて二足の草鞋を履くことは、それぞれの研究を加速させるエンジンとなっているようだ。

ところで、松﨑教授が作製に成功した培養肉のお味は、どうなのだろうか。

「実は、まだ食べていないのです。というのも、前例のない研究ですから、法律上の定義として、培養肉は『肉』と『加工食品』のどちらに該当するかなどまだ決まっていません。ただ、黒毛和牛から細胞を採取していますし、オレイン酸の含有量は一般的な和牛並みの52%と分析できていますから、きっと美味しいに違いありません」

2025年に開催される大阪万博では、実際の培養肉や自動生産装置の展示を目指しているという。

ホームベーカリーでパンを焼くような手軽さで、フレッシュな肉そのものを家庭でつくって調理する。そんな未来の食卓は、すでにそう遠くないところにあるのかもしれない。

※所属・役職は取材当時のものです。

- 大阪大学大学院工学研究科 応用化学専攻 教授松﨑 典弥(まつさき みちや)

-

2003年、鹿児島大学大学院理工学研究科物質生産工学専攻博士課程修了。大阪大学大学院工学研究科准教授などを経て、2019年より現職。学部、大学院では組織工学を専攻し、筋肉や脂肪、血管など生体組織の再生医療技術の研究に取り組む。2018 年より、「培養肉」の研究開発にも着手。

記事検索キーワード

VOL.47その他の記事

-

特集目の前のものを全力で好きになる。山田五郎さんに学ぶ仕事への向き合い方

特集目の前のものを全力で好きになる。山田五郎さんに学ぶ仕事への向き合い方 -

VOL.47ありふれたものから共感と感動を。「見立て」の文化を担うミニチュア写真家が見据える世界

VOL.47ありふれたものから共感と感動を。「見立て」の文化を担うミニチュア写真家が見据える世界 -

VOL.47人々の健康を守る腸内フローラ 前例のない研究に挑戦する研究者を支えた「予言」

VOL.47人々の健康を守る腸内フローラ 前例のない研究に挑戦する研究者を支えた「予言」 -

VOL.47みんなのため、そして地域のため

VOL.47みんなのため、そして地域のため

先端技術で目指す病院の姿 -

VOL.47培養肉で食糧危機に挑む 再生医療と3Dプリント技術で目指す、持続可能な食の未来

VOL.47培養肉で食糧危機に挑む 再生医療と3Dプリント技術で目指す、持続可能な食の未来 -

VOL.47深層のダイバーシティと向き合うことでイノベーションを生み出す組織になる

VOL.47深層のダイバーシティと向き合うことでイノベーションを生み出す組織になる -

VOL.47すべては、夢から始まる。島津製作所が目指す人と地球の健康

VOL.47すべては、夢から始まる。島津製作所が目指す人と地球の健康 -

VOL.47世界トップクラスのシェアを誇る島津製作所の「産業用ターボ分子ポンプ」チームの結束力とプライド

VOL.47世界トップクラスのシェアを誇る島津製作所の「産業用ターボ分子ポンプ」チームの結束力とプライド -

- NEWS & TOPICS2022年2月~6月

-

- 2022.2.2遺伝子解析装置AutoAmp™ 第40回日経優秀製品・サービス賞の日経産業新聞賞を受賞

- 2022.3.9/3.22/5.12健康経営や女性活躍推進、働きがいのある会社として

- 2022.4.13/4.27「レッドドット賞」と「iFデザインアワード2022」を受賞