vol.6

明治時代のグローバル思考。

「理化学的工芸雑誌」創刊

島津製作所は、伝統的に科学技術の普及と振興に力を注いできた企業である。

1940年(昭和15年)から発行されている「島津評論」は、その分野で他の雑誌とは一線を画す地位を占めている。

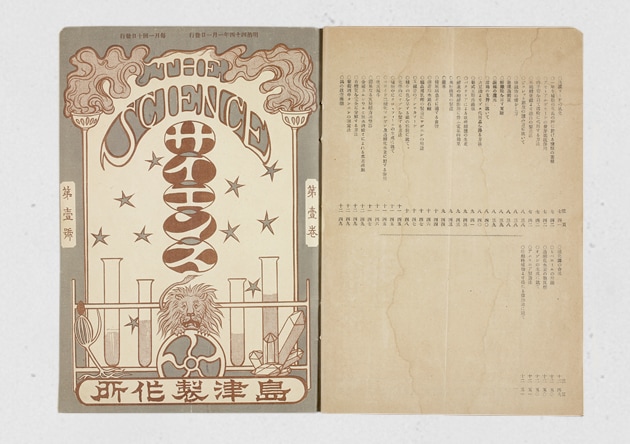

明治末に創刊された「サイエンス」、大正から昭和にかけての「ラボラトリ」と名前は変わっているが、科学技術に対する島津の熱意は変わっていない。

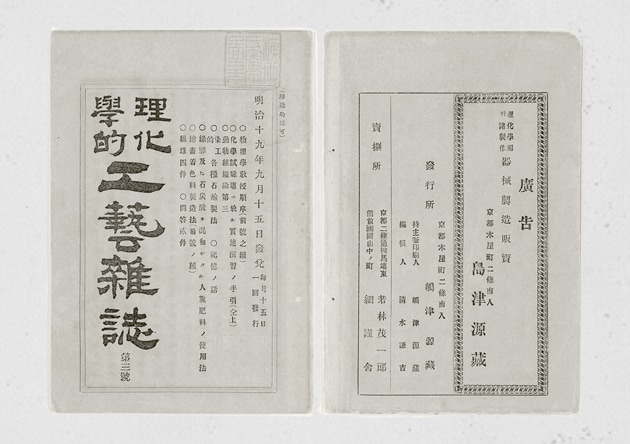

その源は、1886年(明治19年)に初代島津源蔵が発行した「理化学的工芸雑誌」にたどり着く。

「これからの日本は科学で生きていくしかない」と、初代源蔵は教育用の理化学器械の製造を始めた。

次代の日本を背負っていく子どもたちに科学の面白さ、すばらしさを伝える。

それが「科学立国」への道だと源蔵は考えた。

これはいわば草の根からの啓蒙運動である。

その一方、舎密局に足しげく通う源蔵は、科学の虜になると同時に、西洋と日本の圧倒的な差を痛切に感じていた。

日本が世界に追いつくためには、最先端の科学を世の中に広く紹介する必要がある。

その答えが「理化学的工芸雑誌」の創刊であった。

もともとは、初代源蔵が自宅の2階で開いた「理化学会」というサロンだった。

源蔵は、科学の専門教育を受けていない。

作るのが先、理屈は後。というやり方で、自分の考えが正しいかどうか、多くの人の意見を聞くのが大きな目的だった。

源蔵は自ら熱弁を振るうタイプではなかったが、天性の聞き上手だった。

サロンには海外留学から帰った新進気鋭の学者が集まり、西洋の科学事情が源蔵のもとに寄せられた。

志は、みんな同じだった。

「日本を科学立国に」。

源蔵を中心に科学雑誌の発行が実現したのは自然の流れだったといえるだろう。

源蔵の好奇心は、この「理化学的工芸雑誌」にもよくあらわれている。

この雑誌には、あらゆるジャンルの論文が掲載されている。

力学、電気工学はもちろん、化学に植物学、動物学、肥料の研究、西洋料理法、記憶についての研究、果ては、毛はえ薬の研究やニセぶどう酒の識別法まで。

よくいえばオールマイティ、正直にいえばなんでもあり。

しかし、源蔵だけでなく日本全体が、それほどまでに科学の知識に飢えていた時代だったのかもしれない。

島津製作所がいまのように大企業ではなく、まだ個人商店の域を超えない頃に、このような科学雑誌を発行できたのは、けっして源蔵ひとりの力ではなく、たくさんの情熱が集結した結果だった。

「理化学的工芸雑誌」は1年あまりで15回発行された、平均35ページの小冊子であった。

だが、そこには島津製作所という一企業を飛び越え、「世界の中の日本」という視点が詰まっていた。

明治の男たちが持っていたグローバル思考。

「理化学的工芸雑誌」は、その高度な内容と科学に対する崇高な思想で、いまも貴重な文献として高く評価されている。