1945(昭和20)年~1961(昭和36)年

戦後の再建から発展へ

島津は終戦後の困難な中で、重点産業の石炭の増産に必要な炭鉱機械、全国の医療施設のためのX線装置、重要な輸出産業である繊維産業向けの紡糸用ポンプとノズルなどを生産し、戦後復興を支えました。その一方で、電子顕微鏡やガスクロマトグラフ、光電式分分光光度計、直読式発光分光分析装置、遠隔操作式X線テレビジョン装置など、島津らしい世界初、日本初の新製品も数多く生み出しています。

CHRONOLOGY

年表

- 1945年

- 生産再開

- 1947年

- 電子顕微鏡を日本初の商品化

- 1952年

- 世界初の光電式分光光度計を開発

- 1953年

- 国産初の直読式発光分光分析装置(カントリーダ)を開発

- 1954年

- 英文社名ロゴを制定

- 1956年

-

- 航空機部門を開設

- 日本初のガスクロマトグラフ(GC)完成

- 1961年

-

- 世界初の遠隔式X線テレビジョンシステムを開発

- 大型試験機工場竣工

EPISODE

エピソード

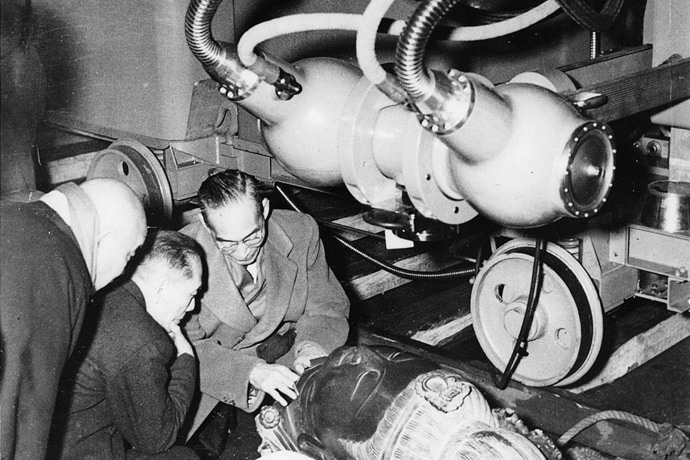

月光菩薩を診断

1953年、国宝である奈良薬師寺の薬師三尊像の1つ、月光菩薩の頭部が破損したため、内部構造を調べるのに島津の工業用X線装置「ウエルテス」が使われました。X線による検査結果をふまえて頭部の修理がなされ、月光菩薩は元の姿に戻ることができました。

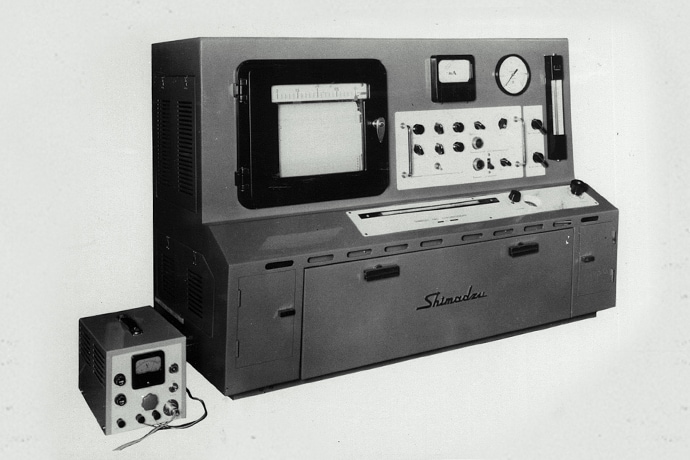

ガスクロマトグラフの普及に先鞭

島津は、1957年に日本で初めて汎用ガスクロマトグラフ(GC)の商品化に成功し、溶剤、薬品、石油製品、食品原料などの成分分析に革新をもたらしました。GCはその後、化学産業、食品産業の発展とともに広く普及し、島津もGCのトップメーカーとして、時代の要請に応える装置を開発しつづけています。

医師と技師の被ばく量をゼロに

島津は1961年、松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)と大阪府立成人病センターと協力して遠隔式X線テレビジョンシステムを開発しました。別室で遠隔操作しながら、テレビジョンのモニター画面で透視画像を確認できるという画期的なものです。これにより、たえずX線による被ばくの危険にさらされてきた医師と放射線技師の健康を守ることができるようになりました。

世界にも例のない大型構造物試験機を製作

島津の大型構造物試験機工場では1970年代に、地上6階、地下3階に相当する超巨大な試験機を2台製作しました。1台は1975年に日本大学理工学部に、もう1台は1978年に国の土木研究所に設置され、40年余りが過ぎた現在も、両機とも現役で稼動しています。