明治維新から間もない1875年。

仏具職人の二男に生まれた初代島津源蔵は京都・木屋町で理化学器械の製造を始めました。

資源の乏しい日本の進むべき道は科学立国であるとの理想に燃え、

科学知識の普及を通じて社会に貢献することを目指したのでした。

木屋町二条界隈は京都の殖産興業、科学振興の中心地で、源蔵は理化学の授業と実業の指導をする舎密局によく出入りをし、さまざまな技術や知識を身につけます。

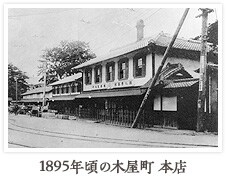

1877年(明治10年)に開催された第1回内国勧業博覧会での表彰や、

京都仙洞御所における日本初の有人軽気球飛揚の成功などで源蔵自身の評判も高まりました。

1882年(明治15年)には総数110点の物理器械などを掲載した

理化学機械カタログ「理化器械目録表」を発刊するなど業務を拡大。

1886年(明治19年)には京都師範学校の教師として招かれるとともに、

科学技術雑誌「理化学的工芸雑誌」を創刊するまでに至りました。

| 1875年 | 初代島津源蔵 京都木屋町二条南で創業 教育用理化学器械製造を開始 |

|---|---|

| 1877年 | 日本で初めて有人軽気球の飛揚に成功 内国博覧会での受賞 |

| 1881年 | 第2回内国博覧会での受賞 |

| 1884年 | 2代目源蔵 感応起電機を完成 |

| 1886年 | 京都師範学校教師を勤める |

| 1891年 | 科学標本の製造開始 |