クラフトビール界にその名を轟かせる伊勢角屋麦酒。

「ビールには数値データが必要だ」と考える鈴木成宗社長のもとで醸造に励むブルワーとタッグを組み、ビールの分析を担当しているのが、分析計測事業部Solutions COEの武守佑典だ。

ビール分析のスタンダードをめざす、二社のコラボレーションストーリーに迫る。

タッグを組むことでWinWinに

二社の出会いは2016年ごろ、武守が伊勢角屋麦酒のお客様相談センターに1本のメールを送ったことに始まる。技術力のあるビール会社からサンプルを提供していただき、お客様の課題を解決できるようなデータを出したいと思ってのことだった。

伊勢角屋麦酒 代表取締役社長 鈴木成宗 氏

鈴木社長は、伊勢神宮の参道で1575年から続く二軒茶屋餅角屋の21代目にして、微生物に魅せられてビール事業を始めた人物。自身で「皇大神宮別宮 倭姫宮(こうたいじんぐうべつぐう やまとひめのみや)」で採った野生酵母「KADOYA1」を使った角屋の代表ビール 「ヒメホワイト」の論文を発表しており、武守はその論文を読んでアプローチを決めた。

「こういった論文を出しているクラフトビールメーカーさんは少なかったので、一緒に何かできればと思ってお声がけをしたのです」

鈴木社長は幼いころより生物が大好き。大学は農学部で海洋微生物の培養や代謝物の構造解析を学んでいる。微生物に精通しているからこそ、発酵が重要であるビールにサイエンスの必要性を強く感じており、武守からのメールに直接返信したそうだ。

「うちの研究室にあるのは最低限の分析機器です。たとえば、フードメタボロミクスの分野で、ビールの中のどんな香気成分や呈味成分がかかわっているのか、網羅的に定量定性分析をすることはできません。ですが、ご一緒すればそういったこともできるでしょうし、それが島津さんにとっても役立つデータであればWinWinになれると思って、ぜひご一緒させてくださいとお話ししました」

かくして、二社は関係性を深めていくこととなった。

分析計測事業部 Solutions COE 武守佑典

数値データが酵母への理解を深める

伊勢角屋麦酒 品質管理責任者兼ブルワー 山宮 拓馬 氏

醸造を担当している品質管理責任者兼ブルワーの山宮拓馬氏もまた、ビールづくりにおける数値データの意義を強く感じている人物だ。

「普段は構成する要素や特徴を、官能評価をもとに予想してレシピの調整をしています。しかし、分析によって数値化することでしか見えてこないこともありました」

数値化によって可視化されたことの一つが、新橋で採った野生酵母のアミノ酸値だ。LCMS、GCMSによって、特定のアミノ酸がほかの酵母より少ないことがわかった。

「この酵母は、発酵しきらずパフォーマンスの悪いところがある、ちょっと扱いづらい酵母だと思っていたのです。でも、もともとセットしていた環境が悪かっただけで、本来のパフォーマンスを発揮していなかったことが数値データによってわかりました」

発酵が途中で止まり、甘くなってしまうのがウィークポイントだと考えられていたのが、アミノ酸を多く供給するような工程を行うことで発酵量に改善が見られたのだ。ドライさも感じられるような仕上がりになり、IPA(インディア・ペールエール)らしい味わいに仕上がった。

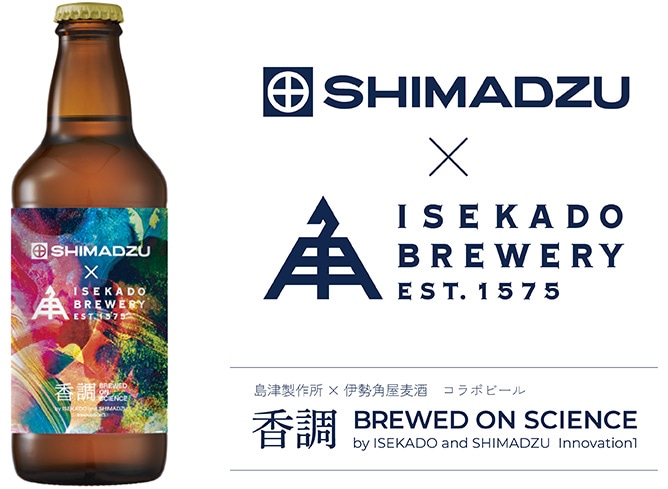

分析結果をもとにレシピを作り直して醸造したこのビールは、島津製作所×伊勢角屋麦酒のコラボレーションビールとして限定醸造された。

コラボレーションビール「香調(こうちょう)」

「香調(こうちょう)」と名付けました。

求められる、超微量成分の検出

「分析メーカーさんとのコラボレーションは、開発を核にしたモノづくりになるので何が生まれるか楽しみ」と鈴木社長の期待どおり、「今回の取り組みによって、新橋で採った野生酵母で狙った方向のビールが造れたことは、ひとつのステップになった」と山宮氏。

武守は「GC、GCMS、LCMSを使って多角的に分析できるのがうちの強みなので、解析データが活かされてよかったです。それだけでなく、ビールにとって必要なデータが明確になったことも、伊勢角屋さんと一緒にできたからこそ」と、コラボレーションの成果を感じている。そして、超微量成分であるチオールを簡便に検出するべく、山宮氏と再び取り組みを始めた。

チオールはppt(1兆分の1)レベルの成分で、閾値は低いがビールの香りにはとても重要。今回の分析では残念ながら検出できていない。

「チオールはごく微量で香りの出る化合物でpptレベルですが、私たちの官能評価では感じる成分です。小さくてよく見えないものがどんな動きをしているかがわかれば、醸造の幅が広がります」(山宮氏)

伊勢角屋麦酒をはじめ、チオールは世界のトップを走るビールメーカーが求めている分析なのだ。

昨今、ビール業界ではサステナブルな観点からホップの量を減らす取り組みが模索されているが、それにもチオールは関わってくると山宮氏は語る。

「チオールは、ホップの香気成分のカギとなっている成分の一つ。ホップの数を入れてチオールを増やすのではない〝何か〞を開発できれば、サステナブルだと思います。限られた原材料の中でチオールを最大化できる〝何か〞を」

チオールの動きを知るため、簡便な分析が重要になることは間違いなさそうだ。

クラフトビール界をおもしろくするために

ビールは〝いつもの味〞、つまり安定した品質が求められるため、職人の勘に頼るだけではなく、データに基づく科学的なモノづくりが必要だ、と鈴木社長は語る。

「優秀なブルワーには2つの要素が必要だと思っています。一つは、新しいものを生み出すクリエイティブな能力。もう一つは、造りたいビールを完成させるためのアプローチを科学的に理解して構築できる能力です。ビールは酵母の発酵を経て造られていくので、勘だけで造っているわけではありません。数値データに裏付けされたモノづくりをしないと、味の再現性は低くなる」

ビールの評価は味、香りで決まるが、それには人による官能評価が多く用いられている。日本のクラフトビールの中には、数値データをあまり意識せず、官能評価に頼っているところも少なくないという。

「日本のクラフトビール界全体の底上げも必要です。その中でもうちが見据えるのは、世界基準のビール。数値データを使って突き抜けたビールづくりがしたい」

世界が必要とするデータを一緒にとっていき、ビール分析のスタンダードを一緒につくっていきたい ――

取り組みを重ねるごとに武守は思いをいっそう強くしている。チオールの分析方法を共に発表できれば、クラフトビール界に刺激が与えられるのだろうか。

「発表しないという考えもあるのでしょうが、うちは発表しますし、マネをしてもらっても構いません。ビールの世界をおもしろくしたいのですよ」(鈴木社長)

世界10か国に輸出し、海外製造も始めている伊勢角屋麦酒。今後、島津のデータ解析をもとに、世界に挑戦できる新たなビールが開発されたら、クラフトビール界はもっとおもしろくなるに違いない。二社のコラボレーションストーリーは、これからも続いていく。

※コラボレーションビール「香調」は限定醸造品のため伊勢角屋麦酒でのみ販売し、小売店等での流通予定はございません。ご了承ください。

※記事内容および所属・役職は取材時のものです。

タイトルとURLをコピーしました

タイトルとURLをコピーしました