島津奨励賞 ~Shimadzu Research Promotion Award~

最新の受賞者情報

2025年度 島津奨励賞

(3名を選出)

受賞者には、表彰状・トロフィー・副賞100万円を贈呈

- 受賞者

- 東京大学 大学院医学系研究科 教授

岡田 随象 氏(44才) - 研究業績

- 遺伝統計学による疾患病態解明・個別化医療・ゲノム創薬の基盤形成

- 推薦者

- 日本生化学会

- 受賞理由

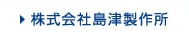

- 多層的オミクス計測情報を統合し、病態解明や創薬、個別化医療へとつなげる学術基盤形成が急務である。岡田氏は遺伝統計学を専門とし、ヒト疾患感受性遺伝子基盤の形成と、ゲノム個別化医療やゲノム創薬研究に貢献した。機械学習のヒトオミクス情報への実装手法開発にも先駆的に取り組み、疾患病態に関わる細胞組織の特定を果たした。縄文人ゲノムの現代日本人への影響、機械学習を用いた白血球血液型の推定、X染色体不活化逃避の一細胞解像度の定量化、日本人集団腸内細菌叢の疾患発症への寄与、COVID-19重症化機構の関与、ウイルス感染が引き金となる自己免疫疾患の発症、加齢に伴う異常造血であるクローン性造血における免疫プロファイルの一細胞解像度の解明など、生命医科学における数々の謎を解き明かすなどの研究成果に加え、「遺伝統計学・夏の学校」を自主開催するなど、遺伝統計学・オミクス解析の若手人材育成への寄与なども評価し、島津奨励賞受賞者として選定した。

- 研究内容

-

次世代シークエンス技術の発展により、ゲノムやエピゲノムなど多層的なオミクス情報の統合解析が進み、疾患の病態解明やゲノム創薬、個別化医療の実現が加速しています。岡田随象氏は、遺伝統計学を専門とし、国際共同研究を通じて大規模なヒト疾患ゲノム解析を推進し、1万を超える疾患感受性遺伝子変異を同定するなど、臨床応用や創薬研究に多大な貢献をしています。さらに、疾患ゲノム情報と創薬データベースの統合により、遺伝子情報が創薬や個別化医療の新たな可能性を示すだけでなく、創薬標的同定アルゴリズム開発を推進するなど、ゲノム創薬研究の発展をリードしています。

また、同氏は機械学習やAIの活用にも積極的に取り組み、細胞組織のエピゲノム情報と疾患ゲノムを統合し、病態に関わる細胞組織を特定する解析手法を実践するなど、横断的なオミクス解析分野の発展への貢献の他、古代日本人である縄文人ゲノムが現代日本人の肥満リスクに与える影響の解明、機械学習を用いたHLA遺伝子型の高精度推定、腸内細菌叢の疾患発症への寄与の発見など、その研究成果は多岐にわたります。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックでは、「コロナ制圧タスクフォース」に参画し、東アジア集団で最大規模となるオミクスコホート基盤の構築に貢献し、東アジア人集団に特異的なCOVID-19重症化遺伝子DOCK2の同定や、自然免疫細胞の重症化機構への関与の解明など、重要な知見を創出しています。さらに、ヒト全ゲノムシークエンス計測情報に含まれる微量のウイルス配列の解析から、内因性ヒトヘルペスウイルス6B(eHHV-6B)が自己免疫疾患発症に関与することを示し、臨床免疫学の長年の謎の解明にも寄与しています。加齢に伴う体細胞変異が生じる異常性造血(クローン性造血)の研究において、主要組織適合遺伝子領域や性染色体に生じた体細胞遺伝子変異がCOVID-19ワクチン抗体価や免疫疾患リスクに関わることの報告、シングルセル解析技術の応用では、クローン性造血の免疫細胞特異的プロファイルを一細胞解像度で明らかにするなど、ヒトゲノム解析を通じて、基礎医学、臨床医学、情報科学、創薬科学を分野横断的に俯瞰した研究という新たな領域を切り拓いています。

こうした研究活動に加え、若手研究者に向けた「遺伝統計学・夏の学校」を毎年開催し、累積受講者は1,000名を超えるなど、次世代の研究者育成にも大きく貢献しています。

- 受賞者

- 東京大学 大学院理学系研究科 准教授

井手口 拓郎 氏(42才) - 研究業績

- 超解像赤外顕微鏡の開発

- 推薦者

- 応用物理学会

- 受賞理由

-

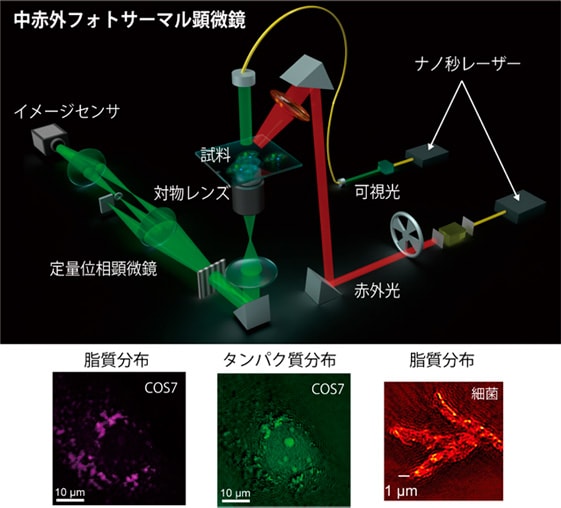

赤外吸収分光は、分子の振動を高感度に検出できるため、ラベルフリーで化学組成を可視化するケミカルイメージングとして有用である。しかし、光の波長が長いため、従来の赤外顕微鏡では空間分解能が細胞サイズに制限され、生体計測への応用が困難であった。井手口氏は、この課題を克服するため、中赤外光の吸収による微小な温度上昇が屈折率変化を引き起こす点に着目し、その屈折率変化を可視光で高感度に検出する「中赤外フォトサーマル顕微鏡」を開発した。この手法は、赤外吸収の化学選択性と可視光の高空間分解能を融合し、空間分解能120

nmの超解像およびビデオレートを超える高速撮像を実現した。これにより、細胞や細菌の分子振動イメージングを高精細に取得し、細胞内の熱拡散や熱泳動などの熱物理現象を直接可視化する新たな生物物理学的ツールへと発展させた。

これらの業績は、生命科学研究と医療応用に大きな波及効果が期待される革新的技術であると評価し、島津奨励賞受賞者として選定した。

井手口氏の島津奨励賞受賞については、下記HPでも紹介されています。

東京大学HP - 研究内容

-

赤外吸収分光は、生体分子が固有に持つ分子振動を選択的に検出できるため、ラベルフリーのケミカルイメージング手法として高い潜在力を持っています。この能力により、細胞内の特定の分子の状態や挙動を外部からの影響を与えずに観察できます。特に、ラベルフリー技術は、ラベル分子による細胞へのダメージや機能変化を回避でき、より正確な生物学的情報を提供することが期待されています。

しかし、赤外光は波長が長いため、従来の赤外顕微鏡では空間分解能が細胞サイズに制限され、生命科学研究への活用が難しい状況でした。

井手口拓郎氏はこの課題を克服するため、中赤外光の吸収による微小な温度上昇が局所的な屈折率変化を引き起こす点に着目し、その屈折率変化を可視光で高感度に検出する「中赤外フォトサーマル顕微鏡」を開発しました。これにより、可視光を利用することで高い空間分解能を確保しつつ、赤外吸収に由来する化学選択的コントラストを得ることに成功しました。

さらに、世界で初めてイメージセンサを用いたワイドフィールド中赤外フォトサーマル顕微鏡を実証し、定量位相顕微鏡や光回折トモグラフィ技術を組み合わせることで、生きた細胞の三次元分子振動イメージングを実現しました。この顕微鏡は、独自に開発したレーザー光源により信号対雑音比を大幅に向上させ、毎秒50フレームを超える高速撮像を実現しています。また、開口合成技術を導入することで、従来の赤外顕微鏡に対して約30倍となる120 nmの空間分解能を達成し、1 μm程度の細菌内部構造までも描出する赤外分光イメージングを可能にしました。

これらの成果は、高精細なラベルフリー分子振動イメージングを実現し、この高感度計測基盤を応用して、細胞内で生じる熱拡散や熱泳動などの熱物理現象を直接可視化できる新しい生物物理学的ツールへと発展しました。従来は観察が困難だった細胞内部の熱現象の理解を大きく前進させ、薬剤耐性菌の迅速診断など、医療・産業分野への応用も期待されます。

(出典) Nat. Photon. 18, 738-743 (2024), Light Sci. Appl. 12, 174 (2023)

- 受賞者

- 東京大学 物性研究所 准教授

松永 隆佑 氏(42才) - 研究業績

- 高速テラヘルツ分光による超伝導体及びトポロジカル物質の基礎特性解明と機能開拓

- 推薦者

- 過年度島津賞受賞者

- 受賞理由

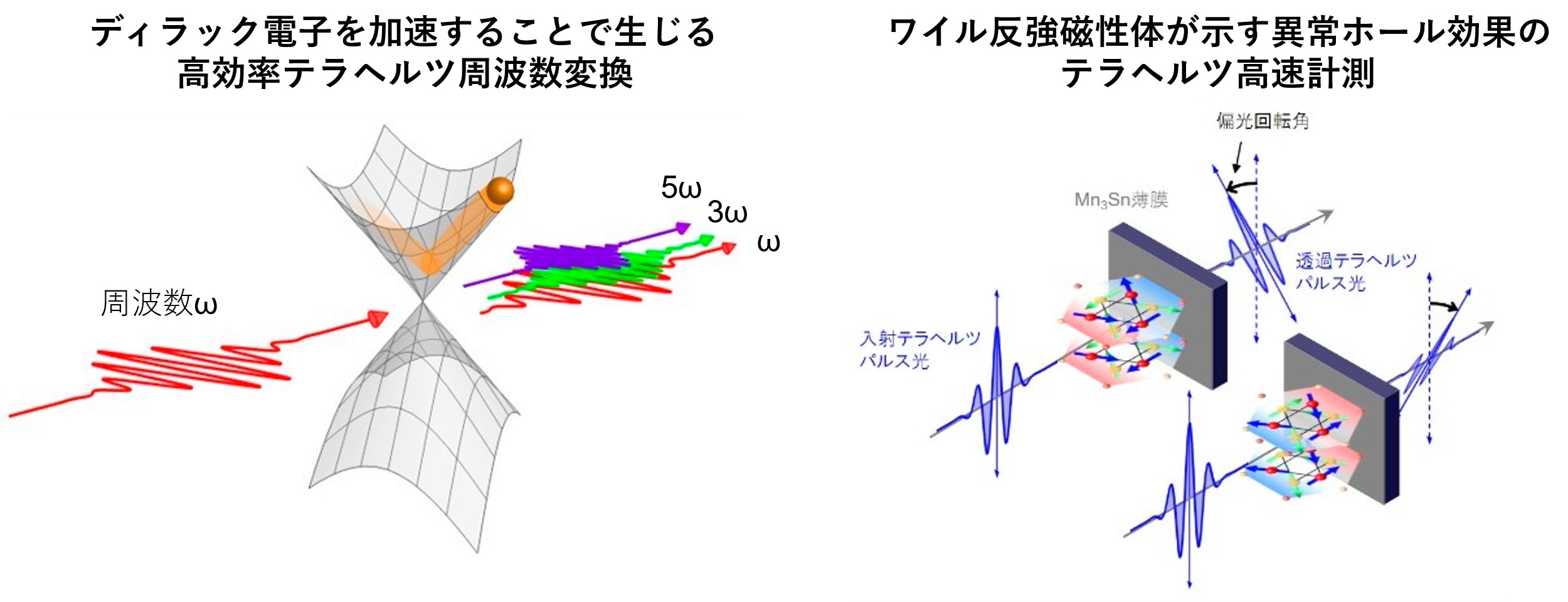

- テラヘルツ波は、周波数が可視光よりも約3桁低く、通信で用いられる電波と比べると約3桁高い、光と電波の中間に位置する特殊な電磁波である。テラヘルツ帯では固体に内在する様々な自由度に由来する多彩な電磁応答が現れるため、テラヘルツ帯で固体の基礎特性を解明し、新規機能性を開拓することが強く望まれている。松永氏はテラヘルツパルスを使った超高速時間分解計測技術を駆使して、超伝導体やトポロジカル物質において発現する物理現象の解明において多くの業績を挙げてきた。特筆すべき成果として、素粒子物理と超伝導の類似性に着目して超伝導秩序変数の振動モード(ヒッグスモード)の観測に成功したほか、質量ゼロのディラック電子が示す室温高効率テラヘルツ高次高調波発生の発見、ワイル反強磁性体が示す巨大異常ホール効果のテラヘルツ高速計測などが挙げられる。これらはいずれも、固体中で巨視的に発現する量子力学的現象を光技術の立場から解明した先駆的成果である。光物性物理学の新たな潮流を生み出し、今後も更なる発展への寄与が期待されることを評価した。

- 研究内容

-

光を使った分光技術は、原子・分子や半導体の基礎特性の解明と応用において重要な役割を果たしてきました。通常は光というと可視域あるいは近赤外域の電磁波のことを意味しており、その周波数は数百テラヘルツ程度です。一方、Wi-Fiなど情報通信で使われる電波の周波数は数ギガヘルツ(1,000 ギガヘルツは、1 テラヘルツ)程度ですので、光と電波の間には5~6桁ほどの周波数の違いがあります。その中間に位置する1テラヘルツ前後の電磁波はテラヘルツ波と呼ばれ、発生と検出が技術的に困難であったため、長い間未開拓の状態が続いていました。しかし高速情報通信やセキュリティなど応用上非常に重要であるため、近年急速に技術が進展しています。固体の中に現れる基礎物理現象を調べる上でも、テラヘルツ波は重要です。電気抵抗ゼロで電流を流すことができる超伝導体や、通常の磁性体よりも2桁速く磁化を制御可能な反強磁性体など、現代物性物理学において興味を持たれている物質の多くが、テラヘルツ帯の電磁波に対して特徴的な応答を示します。松永隆佑氏は、この点に着目して、テラヘルツパルスを使った超高速時間分解計測技術を駆使して、超伝導体や反強磁性体、トポロジカル物質において発現する物理現象の解明に関して多くの業績を挙げてきました。

超伝導状態は、ある種の金属を低温に冷却すると電気抵抗が厳密にゼロになるという現象ですが、素粒子物理における真空状態と数学的に非常によく似た特徴を持っており、歴史的に見ても超伝導の研究が素粒子物理の発展に大きな影響を与えたことが知られています。素粒子物理において大型加速器実験により2012年にヒッグス粒子が発見されましたが、それに対応して、超伝導体においてもヒッグスモードと呼ばれる集団励起モードが存在しています。松永氏は超伝導体窒化ニオブに対してテラヘルツパルスを使った時間分解計測と非線形分光を駆使することで、ヒッグスモードの観測に成功し、超伝導体を光技術の立場から解明する新たな研究分野を切り開きました。さらに松永氏は、同様の実験技術を、固体中で質量ゼロの相対論的粒子(ディラック電子・ワイル電子)が現れるトポロジカル物質にも適用しました。ディラック電子を有するヒ化カドミウムに強いテラヘルツ波を照射すると、高次高調波が発生し、非常に高効率にテラヘルツ波の周波数変換が可能であることを発見しました。さらに、特異な時間反転対称性の破れを示すワイル反強磁性体マンガン-スズ合金に着目し、巨大な異常ホール効果をテラヘルツパルスの偏光回転を通して計測することに成功しました。最近ではこの技術をさらに発展させ、テラヘルツ分光技術を駆使したスピントロニクス研究へと発展させています。

同氏の研究は、超高速分光技術を固体物理の多岐にわたる分野に適応させて基礎的なメカニズムの理解を深めることで、物質の機能性を開拓し、光科学の新たな潮流を生み出すものとして高く評価されています。

(年齢は、いずれも当年度事業開始日である2025年4月1日時点のものです)

島津奨励賞とは

2018年度新設の賞で、科学技術、主として科学計測に係る領域で、基礎的研究および応用・実用化研究において独創的成果をあげ、かつ、その研究の発展が期待される45歳以下の研究者を表彰します(毎年3名以下)。受賞者には賞状、トロフィ、および副賞100万円を贈呈します。

- 歴代の島津奨励賞受賞者はこちら → 島津奨励賞受賞者一覧