半生を腸内細菌の分類と生態の研究に捧げ、その驚くべき働きを世に伝えた研究者がいる。

その研究生活は、一つの予言からスタートしていた。

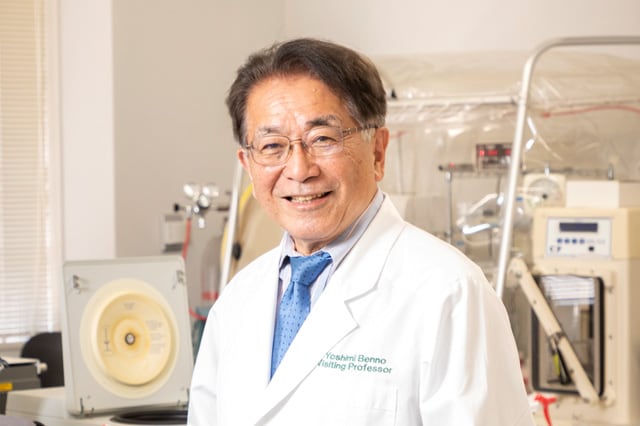

「腸内フローラ」の名付け親

腸の中には、多種多様な細菌がいる。現代ではこのことを疑う人はいない。善玉菌と悪玉菌が勢力争いをしていて、体調によってバランスが変化する。免疫機能やストレス、肥満や痩身、認知症、健康長寿に深くかかわっていることもわかってきた。「腸内フローラ」は、いまや現代人の一大関心事だ。

「『腸内細菌叢』では堅苦しくてとっつきにくい。もっといい言葉はないかと、研究グループで捻り出したのが腸内フローラという言葉。1980年のことでした」

と話すのは、腸内細菌学者で(一財)辨野腸内フローラ研究所・理事長の 辨野義己(べんのよしみ)博士。その目論見は、ピタリとはまったということだろう。

辨野博士は、まだその働きがよくわかっていなかった1970年代から、腸内細菌の分類と生態の研究を続けてきた。これまで約70種類の新しい菌を発見し、著した本は共著も含めて150冊以上で、研究論文は350本を超える。講演を年に50回以上こなし、雑誌やテレビにもたびたび登場。腸内細菌がいかに働き者で健康的な生活に欠かせないものであるかを繰り返し訴えてきた。「腸内環境」「腸年齢」「大便力」「腸活」といった言葉を生み出したのも氏だ。腸内細菌の地位をここまで高めた最大の功労者と言っていいだろう。

「ゴールデンタイムに、テレビで『ウンチ』と言っても、健康につながる話だと熱心に耳を傾けてもらえるようになりました。隔世の感がありますね」

辨野博士が腸内細菌の研究に携わることになったのは、ある出会いがきっかけだった。もともとは獣医学部に所属し、家畜の細菌感染症や免疫疾患などを研究したいと考えていたが、進学した大学院の指導教授が他大学へ出向。代わりに「この人に指導してもらいなさい」と紹介されたのが、理化学研究所の光岡知足博士だ。光岡博士は、腸内細菌研究のパイオニアとも言うべき人物で、次々と新事実を突き止めていた。当時、ちょうど独自に編み出した培養手法による腸内細菌研究を本格化させようとしており、やって来た若き研究者をスタッフに引き入れようと熱心に口説いた。

当初、家畜の常在菌を研究したいと考えていた辨野博士は、研究テーマがまったく違うと固辞した。しかし、

「光岡先生は『人間の腸内細菌研究は、人々の健康を増進する研究であり、要するに公衆衛生の領域に入る。公衆衛生は人間の健康だけ考えていてもできない。動物も自然環境も考えないとできない。だから、人間の医者ではなく獣医の仕事。獣医の勉強をしてきた君がやるべきだ』なんて言うんですよ。その頃は腸内細菌といっても2、3種しか存在が知られていないような時代です。それなのに確信を持って語るその姿に圧倒されて」

大学院を中退し、理研の研究員となって腸内細菌研究に携わることになった。

最初に与えられたテーマは、大腸がん。当時、急激な食の欧米化によって、将来的に大腸がん患者の増加が懸念されていた。来る日も来る日もがん患者の便を集めては培養し、腸内細菌の種類や量を調べ、原因につながる手がかりを探した。

自らの体を実験台にして、米国人並みかそれ以上、一日1.5キログラムの肉だけを40日間食べ続けて、便の変化を分析したこともあった。

「研究費を使って、高額な牛肉を毎日腹一杯食べられる。肉好きの私にとっては天国のような研究でした。でも、ほどなく体臭は臭くなり、肌は脂ぎってくるし、ウンチはひどい臭いになってしまいました。偏った食事が腸に悪いのは間違いありませんね」

ウンチ、もらえませんか

こうした苦労の甲斐あって、大腸がんの発がんに関与する新しい菌を2種類発見。論文を発表すると、大きな反響を呼んだ。

以降、辨野博士は採取フィールドを世界中に拡大させ、便を譲り受けてはさまざまな病気の原因を探る日々を重ねていくことになった。山奥に、病気や寝たきりの高齢者がまったくいない村があると聞けば、徒歩ででもそこにたどり着き、村人の食生活や生活習慣をつぶさに観察したうえで、便をもらう。中国の広州に肝臓がんの死亡者が多いと聞けば、半年かけて360人分の便を採集し持ち帰る。そういった地道な活動は、貴重な腸内細菌のライブラリを作ることにつながっていった。

博士らの研究に刺激を受けた世界各地の研究室で同じような研究が興り、90年代、腸内細菌研究は一気に加速していった。

「腸内細菌の大部分は嫌気性菌なので、酸素に触れる環境では培養できません。ところが光岡博士が開発された嫌気培養技術が非常に優れていたおかげで、嫌気性菌の培養に次々と成功できるようになった。腸内細菌の研究がとっつきやすいものになっていったのです」

腸内細菌を知る時代から活用する時代へ

一方、21世紀になり、腸内細菌の研究に一層弾みをつけたのがDNAシーケンサーの登場だ。細菌を発見したことを証明するために1500の塩基配列を遺伝子データバンクに登録することが義務付けられ、腸内細菌のデータベースが確保された。データベースが充実してくると、培養しなくても一定レベルの研究は行えるようになり、誰もが均一のデータがとれ、発表される論文の数もどんどん増えていった。

「といっても、DNAのデータベースに登録されているのは培養することができた菌だけ。全体の3、4割に過ぎません。培養が難しい菌のデータはありませんから、腸内環境を把握できているとはとても言えません。もっともっと培養法の改良を進めていかないと、という思いが強くありました」

と言葉に力を込める。

21世紀に入り、腸内の物質に含まれる微量の代謝物を検出・分析する手法が確立されるようになると、腸内細菌がどんな代謝を行っているのか、またそれが人間の体にどう影響を与えているのかが、明らかになってきた。大脳内の代謝物ともおおいにかかわっていることがわかってきて、思考や行動への影響を調査する研究も盛んだ。

だが、いまなお辨野博士は、フィールドワークを主戦場に、健康とのかかわりを探り続けている。

2017年、2万人の大便提供をメディアで呼びかけて詳細な生活特性アンケートとともに収集し、食事・生活パターンと腸内細菌の相関の精細なデータベースをつくり上げた。また、国立がん研究センターと共同で、免疫療法の効きを左右する腸内細菌を突き止め、国際特許を取った。ルミノコッカスという難培養の嫌気性菌だ。研究がさらに進めば、優れたプロバイオティクスとして免疫療法に寄与するとみられている。

「腸内細菌の研究はいま、腸内細菌を知るという学問から、国民の健康を、そして健康のあり方を考え、活用していくというステージに移ったと言えるでしょう。個人個人が病気を予防し、健康長寿のあり方を探るうえでも、鍵になってくるはずです」

恩師の「予言」は、半世紀を経たいまも続く辨野博士の努力で現実になろうとしている。

※所属・役職は取材当時のものです。

- 腸内細菌学者辨野 義己(べんの よしみ)

-

1948年、大阪生まれ。一般財団法人辨野腸内フローラ研究所・理事長、理化学研究所名誉研究員、十文字学園女子大学客員教授。酪農学園大学獣医学部卒業、東京農工大学大学院獣医学専攻を経て理化学研究所へ。1982年東京大学農学博士号授与。およそ半世紀にわたって腸内細菌の生態と分類を研究し続けている。著書に『大便通』(幻冬舎)、『100歳まで元気な人は何を食べているか?』(三笠書房)、『「腸内細菌」が健康寿命を決める』(インターナショナル新書)、『長寿菌まで育てる最高の腸活』(宝島社)など多数。

記事検索キーワード

VOL.47その他の記事

-

特集目の前のものを全力で好きになる。山田五郎さんに学ぶ仕事への向き合い方

特集目の前のものを全力で好きになる。山田五郎さんに学ぶ仕事への向き合い方 -

VOL.47ありふれたものから共感と感動を。「見立て」の文化を担うミニチュア写真家が見据える世界

VOL.47ありふれたものから共感と感動を。「見立て」の文化を担うミニチュア写真家が見据える世界 -

VOL.47人々の健康を守る腸内フローラ 前例のない研究に挑戦する研究者を支えた「予言」

VOL.47人々の健康を守る腸内フローラ 前例のない研究に挑戦する研究者を支えた「予言」 -

VOL.47みんなのため、そして地域のため

VOL.47みんなのため、そして地域のため

先端技術で目指す病院の姿 -

VOL.47培養肉で食糧危機に挑む 再生医療と3Dプリント技術で目指す、持続可能な食の未来

VOL.47培養肉で食糧危機に挑む 再生医療と3Dプリント技術で目指す、持続可能な食の未来 -

VOL.47深層のダイバーシティと向き合うことでイノベーションを生み出す組織になる

VOL.47深層のダイバーシティと向き合うことでイノベーションを生み出す組織になる -

VOL.47すべては、夢から始まる。島津製作所が目指す人と地球の健康

VOL.47すべては、夢から始まる。島津製作所が目指す人と地球の健康 -

VOL.47世界トップクラスのシェアを誇る島津製作所の「産業用ターボ分子ポンプ」チームの結束力とプライド

VOL.47世界トップクラスのシェアを誇る島津製作所の「産業用ターボ分子ポンプ」チームの結束力とプライド -

- NEWS & TOPICS2022年2月~6月

-

- 2022.2.2遺伝子解析装置AutoAmp™ 第40回日経優秀製品・サービス賞の日経産業新聞賞を受賞

- 2022.3.9/3.22/5.12健康経営や女性活躍推進、働きがいのある会社として

- 2022.4.13/4.27「レッドドット賞」と「iFデザインアワード2022」を受賞