惑星分光観測衛星「ひさき」運用終了

島津の回折格子が10年にわたり貢献

「10年間、お疲れ様でした」。2023年12月、惑星分光観測衛星「ひさき」はその責務を終えました。観測の要である分光器の心臓部には、島津製作所が開発した回折格子が搭載されています。

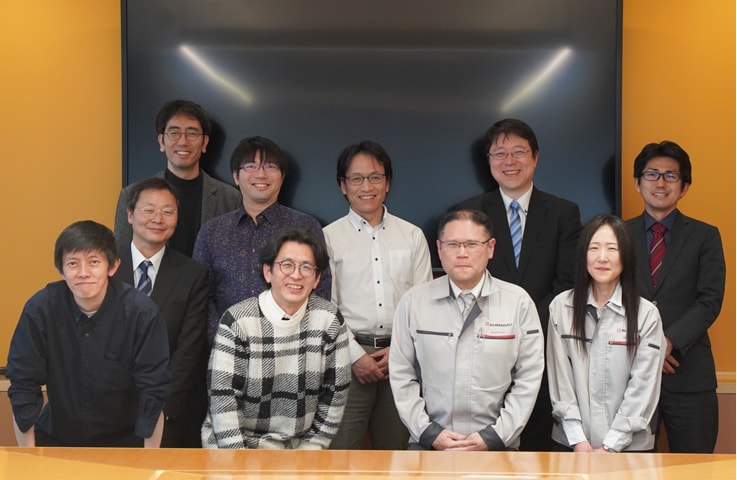

JAXAと大学の研究者と当社社員。15年来の「ひさき」プロジェクトを振り返り、労い合った

2025年3月には、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)・東京大学・東北大学・立教大学の研究者6人が来社し、島津製作所の社員に対して「ひさき」の成果報告や次世代機の構想を発表しました。合わせて、15年前にプロジェクトが発足した当初の開発メンバーを含む社員と交流しました。

島津の回折格子が観測をサポート

惑星誕生の謎に迫る

JAXA研究員の皆さんによる社内講演会

金星や火星は、太陽系が誕生した当初は大気や水が豊富で、地球とよく似た姿をしていたと言われています。しかし数十億年の時を経て、金星は表面温度が450度を超える灼熱の惑星となり、火星はマイナス50度以下の寒冷な惑星へと変化しました。

なぜ、これほどまでに違いが生まれたのか。この広い宇宙で、なぜ地球だけに生命を育む環境が生まれたのか。その原因を突き詰めれば、はるか未来の地球の姿を語ることができるのではないか――そんな研究者の思いを背負って宇宙へと飛び立ったのが、「ひさき」です。

「ひさき」は、JAXAが開発した極端紫外線分光器を搭載した世界初の惑星観測用の“宇宙望遠鏡”です。望遠鏡といっても、惑星の姿を写真のように映し出すわけではありません。「ひさき」では観測対象を惑星の大気や磁気圏の特性調査に限定し、分光スペクトルの観測を行います。その分光器のキーデバイスである回折格子を手がけたのが、島津製作所のデバイス部です。

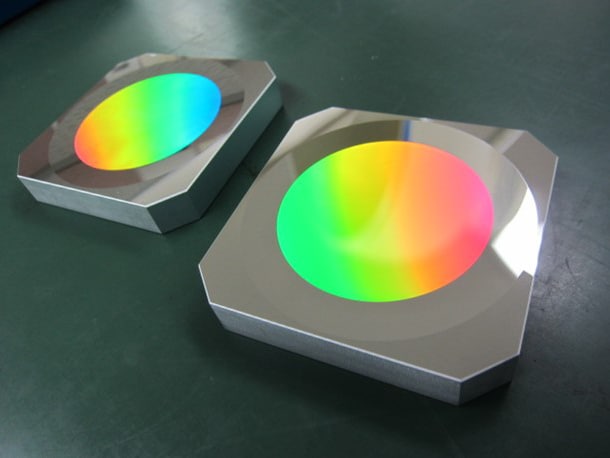

虹色に輝く光学素子「回折格子」

島津は50年前から製造スタート

回折格子とは、光を波長ごとに分ける(分光)技術に必須の光学素子です。分光は、化学や生物学などの研究のほか、半導体や材料分野、レーザーや光通信などの幅広い産業の発展に欠かせない分析技術です。

回折格子は、基板に薄い膜を焼き付けたり1/1000mm(µm)単位の溝を加工したりするなど高度な加工技術が必要です。島津製作所では、1975年頃から理化学研究所と共同研究を行い、新しい製造手法を生み出し特許を取得しました。その後、自社での製造をスタートし、回折格子の製造技術向上にともなって島津独自の分光装置に欠かせないパーツへと進化していきました。

「ニーズに応えたい」の一心で尽力

宇宙という特殊な舞台で使用する回折格子には、特別な仕様が求められました。「ひさき」では「極端紫外光」という、地球上では大気が邪魔をして観測できないほど短い波長の光をターゲットとしており、それが分光できる回折格子は世界中を探しても簡単には手に入りません。「ひさき」チームでは国内外問わず回折格子のメーカーに開発依頼の問い合わせをしては、断られる日々だったそうです。

「ひさき」のプロジェクトマネージャーだったJAXA准教授の山﨑敦さんは、「最初の問い合わせに島津製作所は門前払いではなく、まずは話を聞かせてくださいという対応で、それからプロジェクトが始まりました」と言います。

「ひさき」に搭載する回折格子に要求するスペックは、非球面のSiC(炭化ケイ素)という特殊な基盤の表面に、CVD(化学蒸着)で薄い膜を焼き付け、1mmに1800本もの溝を掘るというものでした。溝の山と谷の幅はわずか0.556µm*です。さらに、溝を掘った後の反射面の滑らかさについても厳しい要求が付け加わっていました。山﨑さんは「通常の検証ツールでは測定できないレベルのリクエストで、いわゆる“ムチャブリ”だったと思います」と笑って振り返ります。

*1µm=0.001mm

島津製作所 営業本部 国内営業ユニット インダストリー営業部 副課長の村田直隆

当時の営業担当だった村田直隆は、当時のメールを検索しながら「確かに、最高難易度のオーダーでしたね。でも私たちには創業者である初代島津源蔵の『御好次第何品ニテモ製造仕候也(ご要望に応じて、どんなものでもおつくりします)』の精神があります。まずはやってみよう、ダメならその時に考えようと、メンバー内ではポジティブに捉えていた記憶があります」とにこやかに答えました。

初の宇宙分野への挑戦は、苦難の連続

島津製作所 デバイス部 部長の笹井浩行

実際に開発をスタートすると、苦難の連続でした。当時主任技師だった笹井は「サンプルの調達さえ難しいうえに、オーダー通りに製作してもなぜかデータが出ないなど、問題が続出しました。試作と検証を繰り返し、1年半ほどかけて完成へとこぎつけました。苦労した分、ひさきが無事に宇宙へと打ち上げられたときの喜びはひとしおでした」と振り返ります。

ひさきは、信頼性要求の設計は可動部1年、非可動部3年でしたが、それをはるかに超え、10年間にわたり宇宙での観測を続けました。「ひさき」を使った観測データを活用した論文は計67編(2025年1月時点、Science誌、Nature Communications誌への掲載を含む)にのぼります。

山﨑敦さんは、「島津製作所の皆さんにはたくさん無茶を言いましたが、僕らのプロジェクトに伴走しながら技術力で応えてくれました。皆さん楽しそうに仕事をされていて、お付き合いがしやすかった。今回の訪問でも同じ印象を持っています。島津にはこのまま変わらずにいてほしい。世界中を探してもどこにもない、唯一無二の分光器をつくる我々にとって稀有な存在です」と言います。

後列左から、東北大学の鍵谷将人助教、立教大学の亀田真吾教授、JAXAの村上豪助教、東北大学の土屋史紀教授、島津製作所の村田直隆、牧野吉剛。

前列左から、東京大学の吉岡和夫准教授、JAXAの山﨑敦准教授、島津製作所の笹井浩行、大上裕紀

タイトルとURLをコピーしました

タイトルとURLをコピーしました