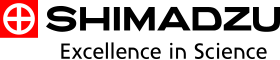

未開の電磁波「テラヘルツ波」の研究に

島津の光スペクトラムアナライザが貢献

電磁波の活用は、人類の叡智の結晶です。光や電波は、空気と同様に尽きることなく私たちの身近に存在します。この不思議に魅了された人類は、実験と研究を繰り返すことでその原理を体系化し、様々な道具を生み出して自らの生活を豊かにしてきました。X線でのレントゲン撮影や、マイクロ波を使った電子レンジ、光を使った光ファイバー通信などがその一例です。

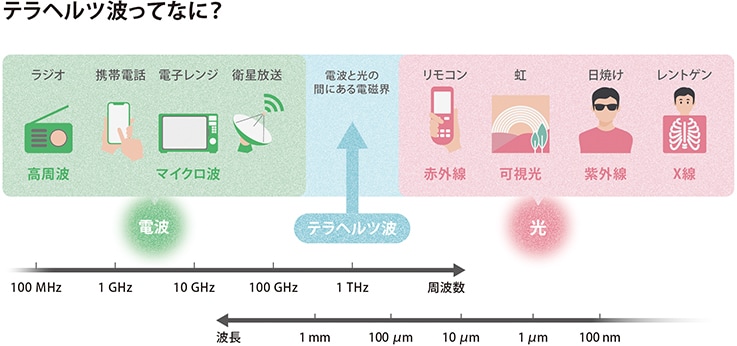

テラヘルツ波の活用が進む未来の姿

電磁波の実社会への応用が進む中で、唯一社会実装が進んでいない領域が「テラヘルツ波」です。テラヘルツ波は光と電波の間にある周波数帯で、レーザー光線のような「直進性」と、電波の「透過性」を合わせ持つことが特徴です。しかし、光としてはエネルギーが低すぎる上に、電波としては高周波すぎて発生も検出も難しく、光や電波の研究者にとって扱いづらい領域でした。

しかし近年では、テラヘルツ波の重要性が高まっています。現在普及している5Gはミリ波の周波数帯を利用していますが、通信トラフィックの増加により将来的に通信がひっ迫する恐れがあります。次世代通信「6G」ではさらに高周波であるテラヘルツ波の周波数帯の活用が注目されており、世界中で実用化に向けた研究が加速しています。さらにテラヘルツ波は、紙やプラスチック、繊維などの物質を透過しますが紫外線やX線と比べてエネルギーが低く、人体への影響が少ない点も特徴です。テラヘルツ波を使えば、郵便物や人のセキュリティチェックが容易になるため、テロ対策などへの応用が期待されています。

世界屈指のテラヘルツ光研究施設「理化学研究所」で

島津の光スペクトラムアナライザが活躍

理化学研究所 光量子工学研究センター テラヘルツ光源研究チーム

南出泰亜(ひろあき)ディレクター

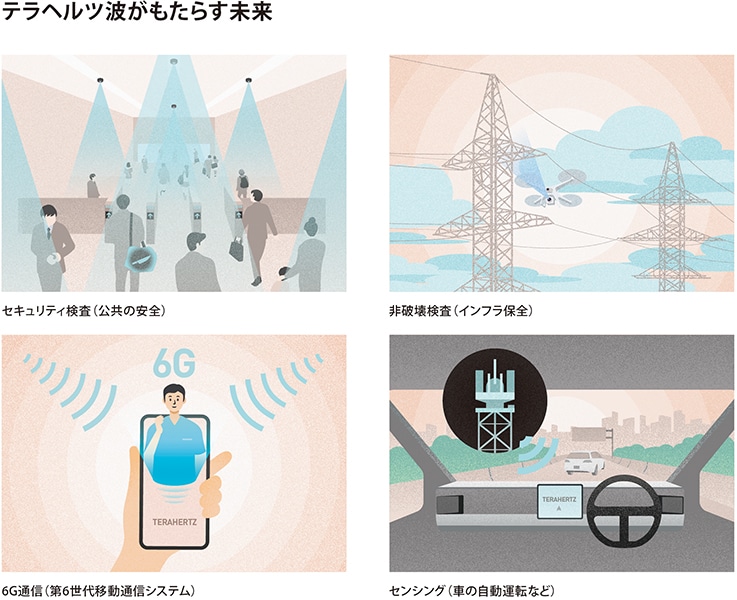

そんなテラヘルツ波の実用化を目指して研究を続けてきたのが、理化学研究所の南出泰亜さんです。南出さんは25年前からテラヘルツ波の研究に着手し、これまで困難とされてきたテラヘルツ波の効率的な発生方法を発見しました。2024年9月には、高輝度な手のひらサイズのテラヘルツ光源の開発に成功。現在は実用化を目指してさらなる研究を続けています。

2024年9月に理化学研究所が発表した手のひらサイズのテラヘルツ光源

(画像提供:理化学研究所)

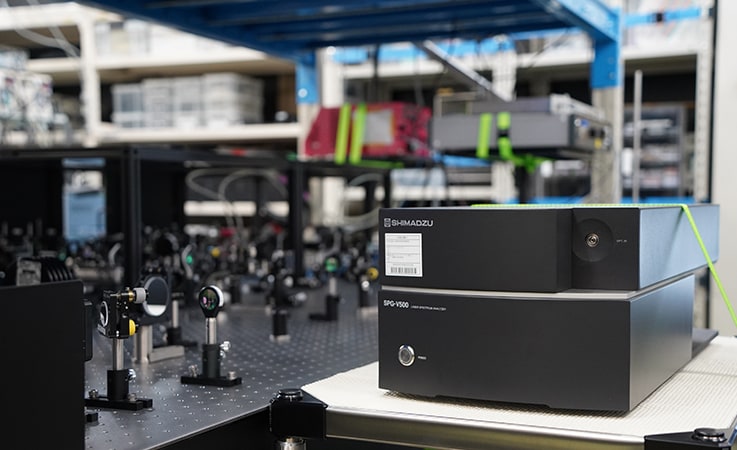

その研究に、島津製作所の光スペクトラムアナライザ「SPG-V500」が貢献しました。光スペクトラムアナライザとは光の波長や強度を分析するための装置で、一般的には光通信などの分野でレーザー光源の解析に使用されています。

光スペクトラムアナライザ「SPG-V500」。

理化学研究所(仙台)のテラヘルツ光源研究チームの研究室にて

「島津のSPG-V500では、光の波長をリアルタイムで測定できると知り、これが本当なら研究のブレイクスルーが期待できると思いました」と南出さんは言います。

南出さん率いるテラヘルツ光源研究チームでは、光源と同時に使用する検出器の開発の真っただ中でした。テラヘルツ波が発生していると証明するためには“ある特定のシグナル”の検出が不可欠でしたが、そのシグナルの検出がどうしてもできません。

「シグナルの検出ができないと研究が進まない。そのため研究員2人が何カ月もかかりきりで調整と測定を繰り返していましたが、どうしてもできない。途方に暮れていたところ、SPG-V500の案内に『リアルタイム測定機能』と書かれているのが目に留まり、藁にもすがる思いで問い合わせました。デモ機を借りて、いつものように調整と測定をしてみたところ、驚きました。求めていたシグナルが見えたのです。研究室のみんなで、やった!見えた!と飛び跳ねて喜びました」。

理化学研究所の南出泰亜さん(中央)と、研究員(当時)のディーピカ・ヤダフさん(現在インド在住、画面)と

研究員の瀧田佑馬さん(左端)が当時を振り返る

開発担当がこだわった、

高分解能・リアルタイム測定技術

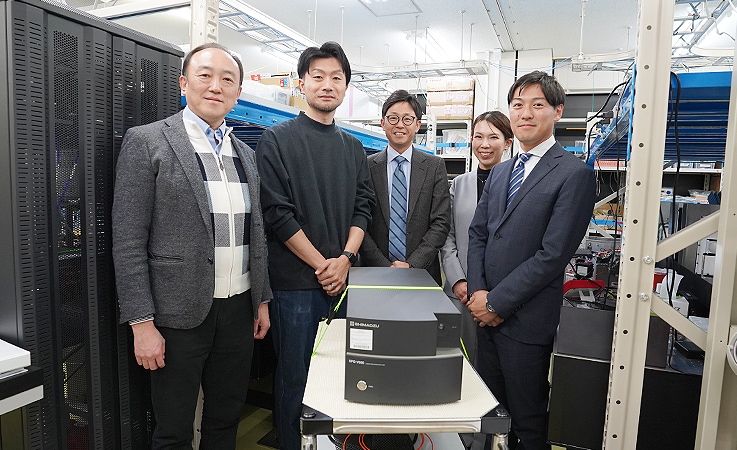

SPG-V500開発メンバー。左から西亮祐、小林智光、西原弘晃、平岡 亮二(デバイス部 アプリケーションG)

「光」を測定する装置が、「電磁波」でもあるテラヘルツ波の研究に役立った――その一報に驚いたのは、ほかでもなくSPG-V500の開発者でした。開発担当の平岡亮二は「SPG-V500が、まさかテラヘルツ波の研究に役立つとは夢にも思いませんでした」と振り返ります。

開発担当のデバイス部 アプリケーションG 平岡亮二

南出さんが開発したテラヘルツ波光源は、10億分の1秒以下という速さで瞬間的に発生する「パルスレーザー」を使用しています。そのため、一般的な光スペクトラムアナライザでは測定が困難でした。

開発担当の平岡は「SPG-V500は、レーザー研究に貢献できる使い勝手のいい光スペクトラムアナライザとは何かを考えることから、開発がスタートしました。島津社内にレーザーの研究をしている部門があるので聞いてみると、様々な困りごとがありました。解決するには高分解能かつ一定範囲の波長情報を同時に取得できる装置が必要だと感じ、開発のコンセプトが見えてきました」。

SPG-V500同時多波長測定(=リアルタイム測定)

「一般的な光スペクトラムアナライザでは、瞬間的に発生する光の測定はできません。その理由は、時間をかけて光をスキャンする測定方法だからです。そこで、SPG-V500では測定方法をスキャン式ではなくポリクロメータ式を採用しました。アレイセンサ(小さなセンサの集合体)を搭載することで、一定範囲の波長情報を同時に取得できるようになりました」。

開発・営業担当のデバイス部 アプリケーションG 西亮祐。「SPG-V500」の改良を担当

「この手法は島津の独自技術で、レーザーのノイズの要因となるモードホップ(光の波長が突然変わる現象)の発生を捉えるのにも有効です。モードホップを抑制できればレーザー光源の品質向上が期待できるため、テラヘルツ波だけでなく様々なレーザー研究分野で活躍できます。車の自動運転を実現するセンシング技術や計測、光通信など、幅広い分野の技術革新に貢献していきたいです」。

左から理化学研究所の南出泰亜さん、瀧田佑馬さん、島津製作所の平岡亮二、坂本怜美、西亮祐。

中央には光スペクトラムアナライザ「SPG-V500」。

タイトルとURLをコピーしました

タイトルとURLをコピーしました