Backnumber

Backnumber

挑戦の系譜

世界を変える顕微鏡

「原子を見るなら真空で」それが顕微鏡の常識だった。

だが、材料工学や分子生物学の現場は、大気中・液中で原子・分子を観察できる装置を求め続けて来た。

そして、遂にその扉が開かれる時が来た。

世界を変える顕微鏡

「すごいですね、それができたら」

「要素技術のめどはある。どうだろう?やってもらえるやろか」

「もちろん。ぜひ、やらせください」

島津製作所分析計測事業部プロダクトマネージャー(当時)の粉川良平は、目を輝かせて答えた。

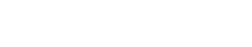

2005年3月、表面科学の学会に出席していた粉川は、プレゼンテーションの合間、大阪大学大学院の森田清三教授に呼び止められた。企業と大学、立場は異なるが、ともに原子間力顕微鏡の研究開発に人生を捧げてきた盟友だ。(※)

教授に連れ出されたカフェで「折り入って相談がある」と持ちかけられたのは、思いもよらない共同研究だった。

「大気中・液中で原子・分子を見ることができる原子間力顕微鏡を一緒に作ってくれないか…」

それは、顕微鏡のひとつの到達点といってもよかった。光学顕微鏡には原子を見られるほどの分解能はない。電子顕微鏡なら分解能は足りるが、真空環境が必要だった。大気中の分子が電子の行く手を遮って試料に届かなくなってしまうことに加え、酸素や水の分子に触れるとたちまち酸化してしまうためだ。

それに対して原子間力顕微鏡は、試料の表面を探針でなぞり、対象物と探針の間に働くわずかな力を検知して、試料の表面像を描き出すため、真空環境が要らない。サブミクロン単位の世界では、大気中・液中で動作する原子間力顕微鏡は、すでに現実のものとなっていた。また、森田教授らの研究により、超高真空中では原子を見ることはもちろん、原子をつまんで動かすことも可能となっていた。

だが、それらを同時に実現できる顕微鏡はこの世にまだ無い。そして、できる可能性があるとすれば、原子間力顕微鏡をおいて他になかった。

※P7~8に関連記事を掲載。

活きたナノ世界を観る

高分解能走査型プローブ顕微鏡SPM-8000FM

「実在環境」で見られるインパクト

もし実現すれば、材料工学の世界は一変する。

およそあらゆる工業材料は、大気中、ガス中、溶液中で作られている。できあがった製品が使われるのも大気中や水中だ。その「実在環境」でどのようなことが起こっているのかを原子・分子レベルで見たいという声は、絶えることがなかった。だが、従来の観察手法では、反応させる前の試料を、いったん真空の顕微鏡で見た後に、取り出して実在環境で反応させて、もう一度顕微鏡にかけるのが精一杯で、とても実在環境で見ているとは言えなかった。もし大気中・液中で原子・分子レベルの観察ができれば、分子ひとつ、原子ひとつを特定して、反応前と反応後を経過観察できる。

生命科学への影響も大きい。従来の観察手法は言ってみればイカを生で見たいのに、乾かしてスルメにして、焼きながら見ているようなもので、生命の実像を捉えるという目的からはほど遠かった。だが、実在環境で見られるようになれば、例えば抗体が抗原のどこに取り付いて、どう破壊したのかを分子の目で確かめられる。

「抗原を抗体が攻撃するというのはよく知られているが、現代の科学ではメカニズムは詳しくはわかっていません。そのメカニズムを目で見て確かめられるようになれば、免疫学は飛躍的に発展するに違いありません。もちろん一足飛びにそこまでたどり着くことはできませんが、この顕微鏡がその扉を開けることになるのではないでしょうか」(粉川)

走査型プローブ顕微鏡の第一人者 大阪大学の森田清三教授と

四つ葉のクローバーが見えた

2005年から(独)科学技術振興機構(JST)の先端計測分析技術・機器開発プログラムで、京都大学、大阪大学、神戸大学などとの共同開発を粉川がリーダーとなってスタートした。基本的な要素技術は京都大学で研究されており、データも出始めていた。これを製品として形にしていくのが、島津に課せられたミッションだ。だが、仕様の通りの部品を製作し、組み上げても、思い通りのデータは、なかなか取れない。

最大の原因は、大気や液体が持つ「粘り気」だ。真空中では原子間力に反応して鋭いピークを見せる探針が、大気や液体の分子にまとわりつかれ、動きが鈍くなる。その中でも信号を検知するためには、徹底したノイズ低減が必要だった。

検出器や回路のノイズを低減するために、条件を変えて試験を繰り返す。粉川と共に開発を担当した大田昌弘(分析計測事業部X線/表面ビジネスユニット グループ長(当時))は、「試したパターンは数えきれない」という。

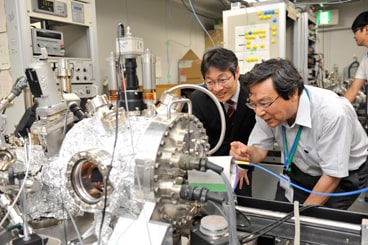

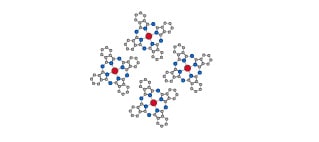

約1年の試行錯誤の末、ようやく画が撮れた。ポリジアセチレンという有機化合物の単結晶だ。続けて有機ELや色素増感太陽電池の材料となる金属フタロシアニンの結晶の観察にも成功した。

「四つ葉のクローバーのような特徴的な結晶構造がはっきりと観察できました。真空中で観察したのとほとんど変わらない鮮明さです」(大田)

その後、プロトタイプを8台作り、京都大学、大阪大学、神戸大学、北陸先端科学技術大学院大学、金沢大学でアプリケーション開発を進めた。そしてJSTでの開発の約3年後、2014年1月に、大気中・液中で原子・分子分解能を持つ原子間力顕微鏡「高分解能走査型プローブ顕微鏡 SPM-8000FM」が発売された。

「発表したとたんに9台も注文が来てびっくりしました。そこまで世に求められているものだとは、正直、私自身思っていなかったのです」と、大田は振り返る。

試料:PbPc/MoS2

鉛フタロシアニン結晶薄膜の分子配列構造

分子中央の金属原子を取り囲む四つ葉状の形状が大気中でも観察された。

まだわからないことだらけ

SPM-8000FMの開発では思わぬおまけもついてきた。固体に接する液体は、1ナノメートル以下の薄い界面が層状構造をとっている。「水和・溶媒和」と呼ばれる現象だ。これまでの原子間力顕微鏡は、固体の表面そのものを見るだけだったが、SPM-8000FMの超高感度な検出系は、固体の表面の、分子にしてわずか数層程度の極薄の水の層の存在を検出したのだ。

「今まで薄すぎて研究のしようがなかったもの。計画立案時には、そんなものまで見えるとは、だれも気づいていなかったでしょう。材料の親水性、疎水性がどのようにして決まっているのか、生体がどのようにして水を取り込んでいるのか、研究が一気に加速する可能性があります」(粉川)

大きな目標を達成した原子間力顕微鏡だが、そこにはまだ未知の可能性がある。

「力がどのように発生しているのか、探針のどこで検知しているのか、本当にまだわからないことが多いんです。ですが、その分、発展の余地も大きい。原子間力顕微鏡の進歩は、これからが本番です」(粉川)

株式会社島津製作所 分析計測事業部 グローバルアプリケーション開発センター

光・観察グループ 課長

粉川良平(こかわ りょうへい)