Backnumber

Backnumber

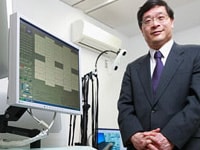

慶應義塾大学 里宇明元 教授

もう一度、この手で

かつて成熟した大人の脳は、いったんダメージを受けると回復しないと言われてきた。

しかし、たとえ脳の障害によって麻痺が残っても、効果的なリハビリを行えば、回復できる可能性が十分にあることがわかり、リハビリテーション医療は近年大きく進化している。もっとも困難とされてきた手や指の機能回復に向け、新たな治療法確立に挑戦する日本のリハビリテーション医療における第一人者の一人を訪ねた。

手の麻痺は治りにくい

「また字を書きたい」

「もう一度孫を抱きたい」

慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室の里宇明元教授のもとには、脳卒中などで身体に麻痺を負った患者さんから、切実な願いが届けられる。なかでも多いのは、手、指など上肢の麻痺が残った患者さんからの訴えだという。

「下肢の麻痺については、補装具などを適切に使用すれば、実用的なまでに歩けるようになる方は少なくありません。しかし、手が行っていることは、非常に高度で人間的な活動が多く、その回復は一筋縄ではいかないのです」(里宇教授)

里宇教授によれば、足の麻痺の場合は、自力で歩けるようになる方と補装具の力を借りる方をあわせ、約6割の患者さんが移動できるようになるが、手は脳からの指令が複雑に連携して繊細な動きを実現しているため、実用的なレベルまで回復する人は15%程度に過ぎないという。

「片側の手が麻痺した方の場合、麻痺した手や両方の手で行っていたことを、もう片方の動く手で代償的に行うことが可能です。このような代償機能を支援するリハビリも重要ですが、両手が使えてはじめてできることもあります。それだけに麻痺した手の機能を少しでも回復したいというニーズはとても高く、以前から新しい治療法を開発できないかと考えてきました」(里宇教授)

片腕麻痺のリハビリテーションでは、「CI療法」という手法が注目されている。障害のない手を固定するなど使いにくくして、麻痺のある手を半ば強制的に使うよう促す療法で、指や手首の関節が自力で10度以上伸ばせれば、この療法にチャレンジできる。2週間の集中訓練で、機能の回復とともに手を支配している脳の領域が目に見えて大きくなってくるという。

指を伸ばすことがほとんどできない人には、慶應大学が開発した「HANDS療法」がある。指を伸ばす筋肉に電極を貼り付け、筋肉を動かそうとしたときに生じる信号を拾い、その信号に合わせて機械から電気刺激を送って、筋肉をより強く収縮させる。いわば自動車のパワーステアリングのような仕組みだ。繰り返しているうちに、残された脳の神経細胞に新しい回路が形成されて、だんだん動きが回復するとともに日常生活で使えるようになっていく。慶大病院ではすでにこの方法で100例以上の臨床経験がある。

イメージと「1対1」で手が動く

しかし、筋活動がまったく確認できない重度の麻痺を抱えた患者さんには「『残念ですが、HANDS療法は使えません』と答えざるを得なかった」(里宇教授)と、打つ手のなかった無念さを振り返る。

なんとか重度麻痺の患者さんにも希望を持っていただける方法がないものか、そう渇望した里宇教授らが取り組んだのが、BMI(ブレイン・マシン・インタフェース)を使ったリハビリテーションだ。

BMIとは、脳の活動を解析して、外部の機械に電気信号を送るプログラムや装置のこと。二足歩行型ロボットと接続して思い描いた通りに操縦する技術などが研究されており、里宇教授らのグループは文部科学省の脳科学研究戦略推進プログラムにおいて、(株)国際電気通信基礎技術研究所(ATR)や島津製作所などと連携してこの研究を進めている。

里宇教授らは、「手を動かす姿をイメージしたとき、その人の脳内の運動に関連する領域には何らかの変化が起こっている」との仮説を立て、BMIの原理を応用した。筋活動が出ていなくても、脳が手を動かそうと活動している状況が見えるようにすることで、患者さんにその変化をフィードバックする方法だ。ひとつは、手を動かすイメージをした際、モニター上にあるカーソルがイメージの上達に合わせて動くもの。もうひとつは、脳活動と連動して動く電動装具を手に装着し、手の筋肉や感覚に他動的に刺激を与えるというものだ。

「自分のイメージと1対1で運動が起きる。それは脳にとって、できた喜び=報酬として作用し、繰り返していけば、手を動かすための脳内の『回路』が強化されることにつながると期待されています」(里宇教授)

脳の活動領域を特定し、さらに効率的な手法開発へ

慶應病院では、2008年からこの療法を試験的に使い始め、まったく指を動かせなかったにもかかわらず筋活動が出現し、HANDS療法のステップへ移行していった方もいる。そのなかには79歳の患者さんもいる。

「筋肉や脳の回路は、動かさないでいれば、若い人であっても退化してしまいます。しかし、たとえ麻痺となっても、固まらないように動かしていれば、合併症を防いだり、機能を回復させられる可能性はあります。高齢になっても脳の可塑性が完全に失われるわけではないのです」(里宇教授)

現在、里宇教授らのグループは、脳波と島津製作所の近赤外光脳機能イメージング装置(fNIRS)を用いて、脳活動をトリガーとして装具を動かす研究を進めており、将来的に日常のリハビリで活用できる携帯型の小型装置を共同で開発している。

高齢化によって、脳のダメージだけでなく、心臓病や変形性関節症など、他の持病との関係を複合的に配慮したリハビリが求められている。さらに今後は脳卒中だけでなく、がんなどリハビリを必要とする患者さんがますます増えると予想されている。

「患者さんのためには、技術の先進性を競うのではなく、実際に治療できることが一番大切。BMIだけでなく、他の治療法とどう組み合わせれば、最良の効果がもたらされるかを考えることが、リハビリテーション専門医としての責任です」

QOL(Quality of Life)向上のために、リハビリテーション医療の存在は、これから一層高まるに違いない。

研究室にある島津製作所の近赤外光脳機能イメージング装置(fNIRS) FOIRE-3000(左奥)。 「さまざまな可能性に挑戦できる素晴らしい装置。ここからさらにリハビリに特化したものへと発展させるためにも、今後も開発の段階で臨床サイドとメーカーとで密なコミュニケーションを取っていくことが重要です」(里宇教授)

慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室 教授

里宇 明元 (りう めいげん)

1979年、慶應義塾大学医学部卒業。学生時代に経験したボランティア活動でリハビリテーション医療の重要性を認識し、リハビリテーション医を志す。慶應義塾大学医学部、米国ミネソタ大学医学部リハビリテーション科レジデントで研修後、国立療養所東埼玉病院理学診療科医長、埼玉県総合リハビリテーションセンターリハビリテーション部長などを経て、2004年より現職。日本リハビリテーション医学会理事長、文部科学省脳科学研究戦略推進プログラム「日本の特長を活かしたBMIの総合的研究開発」拠点代表者、宇宙医学研究推進分科会座長。