Backnumber

Backnumber

温故知新「試験機」

試験機は、産業にとっての羅針盤。試験機の発展がなければ、産業の発展はなかったのかもしれない…

表舞台で活躍する役者が商品ならば、舞台裏で役者を支えるのが、試験機だ。試験機は役者のように表舞台に出て皆から賞賛されることはないが、私たちが不安のない安全な生活を送れるのは、黙々と仕事を続ける試験機の活躍があってこそのことである。

始まりは、500年前のダ・ヴィンチ?

試験機のジャンルは大別して、材料試験機と環境試験機に分けられる。 もっとも古くからある材料試験機とは、鉄やコンクリートなどの素材自体に、 どれくらいの強さ・硬さ・弾力性があるのかを、伸ばす・圧縮する・曲げる・ねじる・ぶつける、 といった方法で調べる試験機だ。2つ目の環境試験機とは、高温・高圧の水の中、低温、真空など、 地球や宇宙のさまざまな気象環境条件のなかで、素材がどう変化するのかを調べるものである。

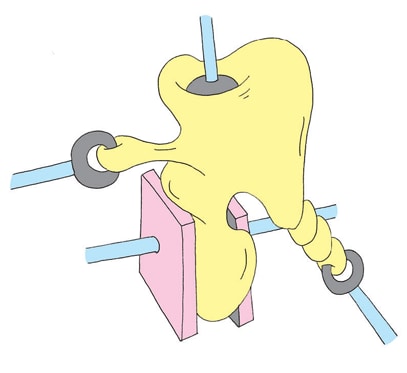

材料試験については、今からおよそ500年前、 ルネッサンス期に芸術や科学の分野で活躍した レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452~1519)が始めたとされている。 ダ・ヴィンチが水の汲み上げポンプやクレーン、 戦車やヘリコプターなど数多くの機械の設計スケッチを書き残していることは周知の事実だがその中に、 独創的な手作りの試験装置を用いて鉄線の引張強度を調べたスケッチが残されている。

鉄線が破断するまで、砂受けカゴの中に砂を入れ、その重さから鉄線の破断強度を求めるもので、梁(はり)の曲げ強さや柱の圧縮強さに関する実験も行っている。これらの材料試験に関する貴重な考え方は、継続されるかに見えたが、その歴史を引き継ぐものはイギリスの産業革命まで現れなかった。

産業革命の勃興期の1729年に出版されたミュッセンブルーク(1692~1761)の著書には、 彼が設計製作した引張試験機、曲げ試験機、圧縮試験機とそれらの試験方法が記載されている。 実際に、彼の考案した試験方法とその材料試験結果は、当時の多くの技術者に利用されたという。 19世紀半ばには鉄の生産量も飛躍的に増大し、蒸気機関車、 鉄道建設に関連して材料試験の重要性が高まり、 産業の発展にともなう材料試験の必要性が認知されるようになったのである。

近代日本産業の歴史は試験機の歴史

日本では、明治になって製造業の発展とともに試験機の必要性が高まっていった。 当初は輸入に頼っていた試験機だが、明治40年代になり、 初めて国産のセメント・コンクリートの強度試験機が生産されるようになった。 しかし、日本の試験機メーカーが本格的な国産試験機の製造をするのは、 第一次世界大戦中の大正時代に入ってからで、昭和初期の軍需産業の拡大とともに、生産が増えた。

戦後、混乱をきわめた日本社会の景気が昭和25年ごろから浮揚を開始する。 試験機が社会から認知されるのもこのころからで、徐々に市民権を得ていくことになる。 アメリカから多くの技術者が来日し、現在の産業の基礎となる技術やノウハウを残していく。 試験機製造業界も日本産業の復活とともに発展していった。

昭和30年代以降、日本経済は急拡大をはじめる。 それまで試験機の製造は、欧米の試験機をモデルにして日本で生産されたものだったが、 昭和34年に島津製作所が電子管式万能試験機(REH)を開発し、 大阪国際見本市会館で「新しい試験機展」を開催した。REHは動力計に電子管(真空管)を使うことで、 海外製品と精度での差別化を図った画期的な製品となった。 そして、昭和40年代には、試験機を海外に輸出するようになっていくのである。

高度成長期には、急速に発展する精密機械、家庭用電気製品など、 今まで以上により材料の信頼性が求められるようになった。 また、材料の信頼性評価だけには留まらず、新たな素材の開発や改良、 さらには部品や製品の耐久性・信頼性の評価も注目されるようになった。 そのため、材料試験で測定される対象物も多様化し、より短時間で、 かつ省力化・自動化が求められるようになったのである。

試験機の歴史は、産業の基盤となった鉄鋼、金属、建築部材の材料試験に始まり、 複合材料、ゴム、プラスチックへと変遷していった。現在では、電気電子、 自動車部品をはじめ、ほとんどの業界で試験機を使った評価が実施されている。 これからも、時代の変化にともない生まれる技術や製品、新たな産業の発展の中で、 物づくりの基盤を支える試験機の役割は増すばかりだ。

世界中の人々が安心、安全な生活を送るために、試験機は産業の羅針盤として活躍を続けていく。

【試験機による評価対象物】 島津製作所の試験機は、 様々なジャンルのあらゆる素材が評価対象となる。 金属・機械部品や構造物/精密部品/ 電気・電子部品/自動車部品/ゴム/プラスチック/ セラミックス/建築・土木資材/繊維・織物/医薬品/化粧品/食品など

https://www.shimadzu.co.jp/test/