Backnumber

Backnumber

災害医療の司令塔 独立行政法人国立病院機構災害医療センター

一人でも多く救うために

医療における「需要」と「供給」のバランスが圧倒的に崩れる災害時。

そのとき、災害医療センターは、一人でも多くの命を救うための司令塔となる。

48時間の戦い

「もしあのとき今のような災害医療体制が構築できていれば、少なくても500人の命は助けられたはず。避けられた死だったんです」

独立行政法人国立病院機構災害医療センター(東京・立川市)の高里良男副院長は、そう唇をかみしめる。災害医療センターの発足は1995年の7月。阪神淡路大震災発生の半年後のことだ。

同センターは、日本の災害医療のリーダーである。災害時医療の体制を活動理念に盛込んだ病院は世界でも唯一で、通常の医療行為に加え、24時間いつでも災害に緊急対応できる傷病者の受け入れ・搬出体制を整え、全国約600か所の災害拠点病院の中核的機能を担っている。その技術レベル、実績も、世界で一、二を争う。

95年当時、広域災害に対応する体制を整えた災害医療センターは全国にもここ一つだけだった。遠からず発生するであろう大地震に備えて、数年前から準備が進められてきたものだったが、当時の国の災害医療体制は、あまりにも不完全だった。

「衰えない火勢、修羅場と化した病院の光景はいまも目に焼き付いています」と高里副院長は被災地に足を踏み入れたときの衝撃を振り返る。

阪神淡路大震災では、被災し通常の診療ができなくなっている医療機関へ多数の重症患者が運び込まれた。そのうちの多くが十分な手当ても受けられず亡くなった。また、倒壊した建物に長時間挟まれ、救出されたにもかかわらず直後に急変し心臓停止に至るクラッシュ症候群など、災害時にしか見られない症状に戸惑う医師の姿も伝えられた。当時、「災害超急性期の救命」という観点の医療は、極めて希薄な状態であった。

この反省に基づき、国は、災害医療体制の構築を急いだ。最大の課題は「初動」である。

「問題は最初の48時間。そこを越えれば多くの医師が被災地に到着でき、救護所も立ち上がる。しかし、そこまでの48時間で命を落とされる方が非常に多い。その間に適切な手段を講じれば、救える命はたくさんあるんです」(高里副院長)

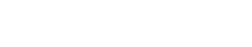

2009年9月4日に行われた災害訓練の様子。 撮影用テントに持ち込まれた島津製作所のMobileDaRt Evolutionでデモ撮影を行い、 画像を別の診断用テントに転送し診断する訓練が繰り返し行われた。 (X線による実際の撮影は行われていません)

中央放射線部の大棒秀一技師長は「広域災害時、屋外の救護所で撮影を行えることは非常に有効です。 災害時には多数の患者さんで病院が混雑するため、 MobileDaRtを活用するなどして、トリアージを行えば、 救命率も非常に高くなります。また撮影後すぐ目の前で画像を見て判断が行える点が素晴らしい」と期待をよせる。

コマンドのないところに統率はない

そこで整えられたのが、「機動力を持ち、トレーニングを受けた医療チーム」DMATだ。 同センターは、その後加わった兵庫県災害医療センターとともにDMAT隊員を養成する機関で、 そこで認可を受けた者のみがDMAT隊員となれる。現在、 全国に3000人強。最終的には4000人を目標としている。

隊員は、災害時だけではなく、常に医療現場の経験を積むことが重要なため、 平常時は医師、看護師、技師として各病院で治療に携わり、いざ災害が発生すると、 ただちに被災地に赴き医療行為を支援する。脳外科医である高里副院長自身も隊員の一人だ。

地震発生の一報を聞くと、数分後には出動を決定し、 早いチームは1時間を待たず、現地へ向けてヘリや自動車で急行。 この際、統合司令部の役割を担うのも災害医療センターだ。 災害発生時、同センターには全国のDMAT隊の待機・活動状況等が逐一報告される。 内閣府と情報共有するDIS(Disaster Information System:スーパーコンピュータによる被害予測システム)などの情報を分析し、 最大の救命効果を上げるためのシミュレーションに基づき、 無線電話で現地に向かう隊員たちに参集病院施設名などが直ちに伝えられる。 被災地の惨状が戦場さながらなら、DMATの指揮命令系統は軍隊さながらだ。

「仮に大勢の医師が善意で被災地に集まったとしても、よい災害医療ができるとは限りません。 コマンドがないところに全体の統率はない。これは世界共通の理解です」(高里副院長) そのDMATにも、さらに専門的知見を持ちコンダクター的役割を担う統括DMATができた。 2005年には全国的な配備が進み、JR福知山線脱線事故、新潟県中越地震、 中越沖地震、岩手・宮城内陸地震などで出動。その働きに評価が集まっている。

最前線の設備を有効活用させるために

災害時の救命医療ではもうひとつ重要な要素がある。広域医療搬送だ。 たとえ優れた医療チームが被災地に集まっても、重症患者を収容できるベッド数、治療設備には限りがある。 広域搬送システムがそこをカバーする。

同センターは立川防災基地の一角にあり、その隣接地には内閣府の分室がある。 仮に首都圏直下型の地震が発生した場合、救命のために一刻も早い治療が必要な患者は、 まず止血などの応急措置を施した状態で、災害医療センターまで搬送される。 ここで症状の安定化を図ったのち、分室との情報連携により、 隣接する自衛隊立川基地から航空機で中部地方などの遠隔地の病院へと搬送され、そこで高度な医療を受ける。 このシステムにより、「前線」である被災地内の病院は、 常に命に危険のある重症者に対してマンパワーと設備を割くことができる。

同センターでは年2回、首都圏直下型地震などを想定した大規模な災害訓練を行っている。 2009年9月には、屋外に設営した救護所で、 島津製作所の可動式X線撮影装置MobileDaRt Evolution を使った画像診断と救命治療の流れも確認された。

「ようやくここまで整った感があります。今後は消防や自衛隊などと横との連携も強化して、 一層の効率化に努めたい」(高里副院長)

災害リスクはもちろん地震以外にもある。

「地震と津波では医療内容は違ってきますし、 工場の爆発火災やバイオテロなどの災害についても常に視野に置いておかなければなりません。 災害の種類によっては、病院施設内に被災者を入れることができない場合もあります。 仮に細菌による感染症が発生したら、二次災害を避けるため重傷者であっても院内に入れることはできません。 そんなときもモバイルダートはきっと役立ってくれるはずです」(高里副院長)

独立行政法人国立病院機構災害医療センター副院長

高里 良男( たかさと よしお)

1976年東京医科歯科大学医学部卒業。81年米国立衛生研究所勤務、 85年国立立川病院脳神経外科医長などを経て、2008年より現職。 東京医科歯科大学脳神経外科臨床教授も兼務。