Backnumber

Backnumber

(注)所属・役職および研究・開発、装置などは取材当時のものです。

産学連携が生む最先端テクノロジー9

生体内のがんを光でモニタリング

新薬開発ドリームチーム

慶應義塾大学 医学部 教授 医学博士 佐谷 秀行

がんを自ら光らせて、体の外からいつでもそれを見られるようにする。そんな技術が、新薬の開発を後押ししている。がんと闘うために研究者の道を選んだ元臨床医のもとに、各分野の精鋭が結集。成果は着実に実りつつある。

命を救えることがうらやましい

「知り合いの研究者が、『自分たちが開発した薬で、患者さんの命が救えた』というのを聞くと、うらやましくてしかたがない。それができたら、もう研究者をやめてもいい。心からそう思います」

と熱く語るのは、慶応義塾大学先端医科学研究所の佐谷(さや)秀行教授。大学を卒業してすぐ脳外科医として臨床に携わり、その後、研究者に転身した。

「臨床にいた3年間で、脳腫瘍の患者さんを20人看取りました。この病気は外科的な治療ではとても救えるものではない。どうすればいいかと悩みに悩んだ末、研究者となることを決意した」という。

がんの性質をとことん調べ尽くす

佐谷教授の研究の最終目的は、抗がん剤を作ることだ。だが、従来の抗がん剤とは大きく異なる。これまでの抗がん剤は、細胞を直接攻撃するか、その細胞分裂のサイクルを止めてしまうという対症療法的なもので、正常な細胞への影響も少なくなかった。それに対して佐谷教授は、徹底的にがんの性質を調べつくし、がん特有の分子レベルでの活動(イベント)を阻害しようとしている。非常に効率的で正常な細胞への影響も小さい。

現在、キーとなる分子イベントは、かなり調べがつき、そのイベントを阻害する薬の試作を繰り返しているところだ。

そのひとつにがんの転移を阻害する薬がある。

がんは、発生してすぐは急激に悪化することはない。だが、何かのスイッチが入ると、突然細胞同士の接着が外れて流動化する。さらに次のスイッチが入ると、「CD44」という分子の“足”が生えて、組織の間を自由に泳ぎはじめる。こうなるとまるで血液細胞のように血中を流れて、転移することになるのだ。

佐谷教授はこの仕組みをつきとめ、CD44の働きを阻害する薬の試作を続けてきた。もし、この薬が功を奏せば、たとえ初診時にすでに転移があって外科手術では対応しきれないと判断された患者さんでも、それ以上転移が広がることはない。がんを体内から消滅させることはできなくても、共に生きていくことはできる。

薬が効くところをリアルタイムで見たい

試作品のいくつかは、試験管のなかで良好な成績が見られ、マウスを使った動物実験に進んだ。

だがここで問題があった。転移のスイッチが入ったがんをマウスに移植して数週間後にマウスを解剖して転移がなかった場合、それは、薬のおかげで転移が抑えられたのか、それとも転移したけれども自然に治ったのか判断できないのだ。

「抗がん剤開発の最大のポイントは、その効果をどう判定するかなんです。判定が生死ということでは、時間もかかるし、マウスの犠牲は最小限に抑えたい。そうなると、いちばんいい判定は、画像です。がんが育っていく様子と治っていく様子をリアルタイムで外からモニタリングできれば、まさに一目瞭然です」(佐谷教授)

生体内のがんを外から捉える―――。通常ならPET等の画像診断装置を用いるところだが、佐谷教授らは、新しい観察法に着目した。

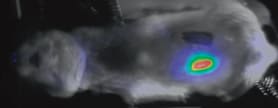

ホタルのお尻が光る反応を応用。マウスに移植するがん細胞の遺伝子にホタルの遺伝子を組み込んで、がん細胞自体を光るようにしてしまうのだ。

もちろん、その光量はごくわずかで、肉眼ではほとんど捉えられない。だが、特別な装置を使って得られた画像を処理すれば、モニター上には転移したがんの場所が鮮やかに映し出される。

PETではがんを画像化するために、トレーサーを注射するが、放射性物質であるため、短時間で消失するものでなければならない。そのため画像を得られる効果は数分~2時間程度しか持続しないが、この方法であれば、観察者が好きなときに好きな時間だけ観察していられる。観察者が被曝する心配もない。

[蛍光剤を腹部に埋め込んで行った基礎実験]

佐谷教授は、蛍光を使った観察にも取り組み始めた。生体内の細胞やタンパク質・分子の動態を蛍光を用いて画像化し、がん発生やがん移転のメカニズム・抗がん剤の効果などを解明することができる。

チームであることが大事

この装置の開発担当は島津製作所。佐谷教授の研究室にも、島津は共同研究の一員として加わっている。

「チームであるということが非常に重要なんです。新薬の開発は決してアカデミズムの世界だけでできる仕事ではありません。製薬会社はもちろん、こうした観察装置のメーカー、果てはマーケティング担当者や法令対応のための弁護士などの力があって、はじめて世に送り出すことができるんです」(佐谷教授)

昨年、長年席を置いた熊本大学を辞し、積極的な産学連携で知られる慶応大学の産学協同リサーチパーク(東京・信濃町)に移ったのも、それが理由という。

そのチームの一員となっている島津製作所基盤技術研究所主任研究員の小田一郎は、「一緒に実験をしていることで、装置を納入しただけではわからなかった改善点が、いくつも見えてきました。状態が刻々と変化する動物を使った実験は素早い処置が重要で、そのために操作性をもっともっと高めなければいけないといったことや、感度と視野といったトレードオフの条件で、どちらを優先するかの判断など、ユーザーである教授の意見をすぐさま開発へ生かせる。これは我々にとっても大きなメリットです」と語る。

今年の目標は、現在開発している薬、抗体が生体内で効いている様子を検出システムで見られるようにすることだ。

「わがチームのモチベーションは非常に高いですよ」

自信をのぞかせる佐谷 “監督”。真価の問われる2年目のシーズンが始まった。

佐谷秀行教授(右)と島津製作所 小田一郎主任研究員(左)

慶應義塾大学 医学部 教授 先端医科学研究所

遺伝子制御研究部門 医学博士

佐谷 秀行(さや ひでゆき)

1981年、神戸大学医学部卒業。同年、研修医として同大付属病院の脳神経外科で臨床に携わる。1987年、同大博士課程修了。アメリカに渡りカリフォルニア大、テキサス大でがんの研究に携わる。1994年、熊本大学教授として帰国。2003年、同大生命資源研究・支援センター長を兼任。2007年1月より現職。

(注)所属・役職および研究・開発、装置などは取材当時のものです。