Backnumber

Backnumber

(注)所属・役職および研究・開発、装置などは取材当時のものです。

いのちを守る。いのちに迫る。

糖鎖を見る

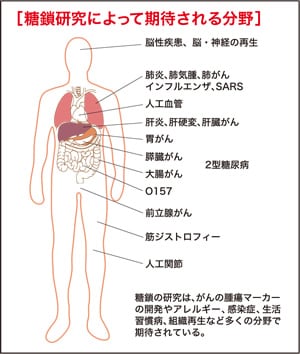

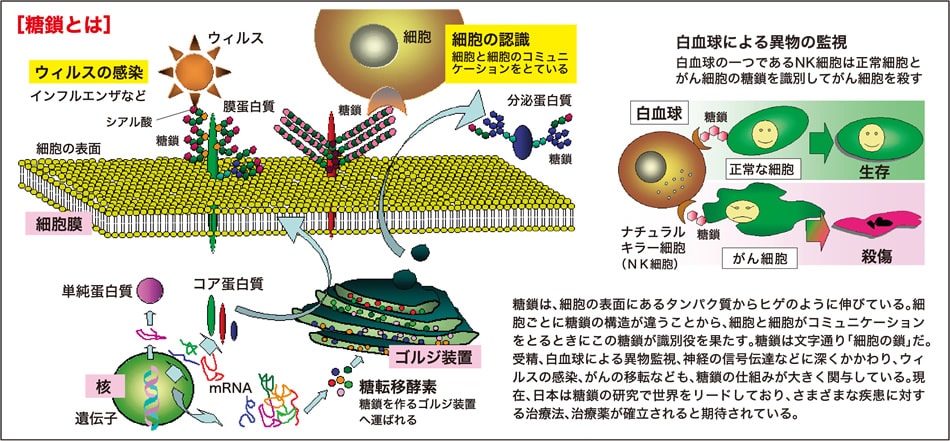

ゲノム、タンパク質に続く、新たなる生命科学のフロンティア。それが糖鎖だ。

細胞間のコミュニケーションを担っているとされ、その機能と構造の解明は、現在治療が困難な多くの病気に治療法を与えると考えられている。島津は昨年、糖鎖研究で日本有数の拠点である(独)理化学研究所フロンティア研究システム生体超分子システム研究グループと共同で、糖鎖の構造解析を目標とした質量分析装置の高性能化の研究をスタートした。

同プロジェクトのリーダーである鈴木明身氏、構造解析法の研究を進める鈴木實氏、そして島津分析計測事業部副事業部長の島津光三が、今回のプロジェクトについて語った。

一つの細胞の中身を分析したい

島津 3年ほど前でしたか。12月の年の瀬も迫ったころに、突然鈴木明身先生が京都の島津の本社においでになられたことがありました。

鈴木明身 (以下:明身)そうそう、年末の慌しい日でした。もう3年も前になりますかね。

島津 理研といえば、日本を代表する学術機関です。「わざわざおいでいただくのは申し訳ない。私どもからお伺いします」と申し上げましたら、「いやいやまあまあ」と先生がおいでになられた(笑)。

明身 あのときは理研フロンテイア研究システムのミッションとして『来年からは産業界との連携をもっと加速しなければならない』という方針が示されたところで、それなら、是非とも島津さんとと思いお声をかけさせていただいたんです。

島津 それがきっかけとなって、2つの大きな国家的プロジェクト(※1)を一緒に提案させていただくことになったわけで、本当にありがたいことです。

明身 その前に布石があって、2000年の3月ごろ、鈴木實さんが提案して企業を数社回って、各社に一緒に新しいことはできないかと声をかけていたことがありました。新しいことというのは、質量分析装置に関することにほかならないわけですけど。

鈴木實 (以下:實)考えてみれば、大それたことをお願いして回ったものです。その当時の質量分析装置の性能を三ケタか四ケタ向上させたいと言っていたんですから。島津製作所の当時常務だった窪寺俊也さんと島津光三さんだけが話を聞いてくれたんですよね(笑)。

明身 島津製作所さんには質量分析装置のAXIMAQIT(※2)の開発に成功した技術力があるので、今後アプリケーションに向けて、なんとかいけるという自信がおありだったんじゃないかと思うのです。

島津 自信というより、私どもとしては、ユーザーである先生方から具体的な目標値をお聞かせいただいたのは非常にありがたかったです。細胞一個のなかのいろんな成分を見たいというのが究極のゴールで、そのためには性能を四ケタ上げなければいけないと伺った。なるほど、そこまでいけばブレークスルーをもたらせるのかと思うと、俄然やる気がでました。

實 その当時私は「一個の細胞で分析が出来る。一個の細胞の中身、中身…」と、もう念仏のように唱えていましたから(笑)。面白いことに、今それが実現しそうなレベルまで来ています。言い続けてみるものだなあとしみじみ思いますね(一同笑)。

明身 その後、田中さんがノーベル賞を受賞されるニュースが入ったことを覚えています。私がそのことを知ったのは2002年、10月9-11日に、北京で日中の糖鎖生物学香山会議が張先生の主催で行われている最中でした。

研究者とメーカーの呼吸

實 長年の目標が、ここにきて実現しそうな気配が漂ってきました。今回、島津さんと共同で行なう融合的研究プログラム「メタボローム解析を目的とした超高性能質量分析システムの構築」のプロジェクト(※3)が、その試金石となりそうですね。

島津 改めて今回のプロジェクトの概要を、お二人からお聞かせいただけますか。

明身 私たちのグループは、細胞膜の表面に存在しているスフィンゴ糖脂質(※4)や糖タンパク質の構造や機能を解明しようと研究を続けてきました。これらの分子は糖鎖を介して、細胞間の認識・情報伝達の役割を果たしていると見られていて、その構造や、発現の仕組みが解明できれば、感染症、がんの転移、アレルギー、糖尿病のような生活習慣病などの治療や創薬に役立てることができるだろうと考えられています。

實 そのためには一にも二にも、高感度ESIイオン化で分子を検出できる装置が不可欠です。微量のものをきちんと構造解析して同定する。つまり見るためには、現状、質量分析計が唯一にして最大の武器。そこで、質量分析装置の能力を千倍に引き上げようというのが、今回のプロジェクトです。

島津 装置開発は島津の本業です。私どもとしても、研究をお手伝いさせていただくことで、アイディアをいただけるのは非常にありがたいことです。

實 こちらこそ。この研究を僕らだけでやろうとしたら、どれだけ時間がかかるかわからない。今回のプロジェクトでは、島津の技術者である御石浩三さんがチームリーダーとなり、理研のなかに机を置いて、一緒に研究してくれることになりました。私たちにとって、装置メーカーの技術者の方が隣にいるというのは願ってもないことです。

明身 装置の開発というのは、研究者とメーカーの息があってないと本当にダメなんですよね。遺伝子解析装置の実用化が日本で実現しなかったのも、まさにこの点が問題だったと思います。3年前の年末に島津さんをお訪ねした日から、本当にいくつもの山を越えて、ようやくいまの体制が整ったことは感慨深いです。

糖鎖はまだまだ分からない

島津 ところで、糖鎖の研究は、最終ゴールを創薬や治療といったところに置くとすると、今どのあたりまで進んでいるといえるのでしょうか。

實 まだ、この先どんな問題が現れるかわからないので、タンパク質の構造解析研究(プロテオーム)の比較ということでお答えすると、タンパク質の現状を100%と考えれば、糖鎖は10%程度しかいってないんじゃないでしょうか。

明身 そうですね。そんなところでしょうか。たしかに、ここ数年でいろんな糖鎖の機能が少しずつ分かってきて、進歩はありました。しかし、全体像はもちろん、個々の実体もまだまだわかっていないんです。それはつまり、問題となる分子まで手が届いていないということなんです。糖タンパク質であれば、どのアミノ酸の位置にどの糖鎖がついているかということが知りたいんですが、これが微量で解析出来るようになっていない。やっと分析する手法の糸口が見えてきたところで、これから完成させていかなければならないんです。

實 端的にいえば、遺伝子の一次産物がタンパク質で、二次産物が糖。その分、バリエーションも増えるし、構造解析が非常に煩雑になります。遺伝子やタンパク質に比べれば、圧倒的に難しい研究といえるでしょうね。もっとも、それだからこそ、やっていて面白いんですけどね。

明身 例えば一つの例を挙げると、理研の谷口先生らのグループが見つけられた、ガンをやっつけるNKT細胞(※6)というのがありますが、ある種の糖脂質を注射すると、これが活性化することがわかっています。脂質についた『ガルアルファ』(※7)という構造なんですが、この構造をもつ糖脂質が人の身体にはまだ検出されていません。見つからない。それは、本当にないのかもしれないし、もしかしたら非常に微量で、いままで探したことのない物質のなかにそれが入っているかもしれない。それはまだわからないんです。

實 それを明らかにするためにも、やはりESIイオン化の高感度化は必須なんです。本当に島津さんに心から期待していますからね。

島津 そういっていただけると、私どもも身が引き締まる思いです。全力でお手伝いさせていただくことを改めてお約束させていただきます。本日はどうもありがとうございました。

高速液体クロマトグラフ イオントラップ飛行時間型質量分析計(LCMS-IT-TOF)を使って糖鎖を研究している鈴木實先生とプロジェクトリーダーの御石浩三(島津)

- ※1 二つの大きな国家的プロジェクト

- 産業技術総合研究所(産総研)成松久先生主導で行なわれたNEDO「糖鎖の構造解析法の確立」(2002~2005年)と、岡崎統合バイオサイエンスセンター瀬藤助教授発案の「顕微質量分析装置の開発」(2004年~)を指す。

- ※2 質量分析装置のAXIMA-QIT

- 島津製レーザー飛行時間型質量分析装置「AXIMAQIT」のこと。ペプチド結合を順次開裂させ、詳細な分子構造情報を得ることができる。

- ※3 融合的研究プログラム「メタボローム解析を目的とした超高性能質量分析システムの構築」のプロジェクト

- 理化学研究所の融合的研究プログラムで、イオン化部分で十倍、試料濃縮で百倍、合計で千倍の高感度化の実現を目標としており、これまで見落とされていたごく微量の成分の同定が行えるシステムを構築する。

- ※4 スフィンゴ糖脂質

- スフィンゴ脂質(※5)に糖鎖がついているもの。脂質部分が他の膜脂質と相互作用して、膜に錨をおろように固定され、糖鎖が細胞の外側に突き出す形になる。糖鎖を介して、細胞の外からウイルス、細菌、毒素などが細胞を攻撃したり、細胞と細胞の接着が糖鎖と糖鎖レセプターを介して行われたりする。スフィンゴ糖脂質の糖鎖構造は組織ごとに特徴があり、私たちの身体の中で、脳に最も多く存在する。

- ※5 スフィンゴ脂質

- 水に溶けない脂質で、アミノ基や水酸基を持ち、他の脂質分子や膜タンパク質分子と相互作用できる。スフィンゴはスフィンクスに由来し、19世紀に発見され、なぞの脂質分子として興味をもたれてきたが、21世紀に入り、ようやくその謎ときのできる兆しがでてきた。

- ※6 NKT細胞

- リンパ球の一種で、がん細胞を攻撃する細胞として関心を集めており、糖脂質で細胞増殖がおこる。これを利用して、がんの治療が考えられ、マウスを使った実験では成功しているが、ヒトで活性化している糖脂質の構造が不明。

- ※7 ガルアルファ

- Gal 1-3Gal 1-4Glc 1という糖鎖が脂質に結合している構造をさす。ラットの組織にはみつかるが、マウスやヒトでは見つかっていない。この構造に類似でNKT細胞を活性化できる糖脂質が海産物や細菌で見つかっているが、ヒトの身体の中でNKT細胞を活性化している糖脂質の構造がまだ明らかにされていない。

鈴木 明身(すずき あけみ)医学博士

(独)理化学研究所フロンティア研究システム生体超分子システム研究グループ グループリーダー。

信州大学医学部、東京大学医学系大学院博士課程終了。アルバート・アインシュタイン医科大学研究員、東京大学医学部助手、東京都臨床医学研究所室長・部長。1999年より現職。専門は糖鎖生物学。

鈴木 實(すずき みのる)医学博士

(独)理化学研究所フロンティア 研究システム生体超分子研究グループ・研究員、(独)理化学研究所・産業融合連携・応用質量分析チーム 副チーム リーダー、弘前大卒。バージニア州立大研究員。2000年より現職。専門は有機質量分析。

島津 光三(しまづ こうぞう)

(株)島津製作所 執行役員 分析計測事業部副事業部長。質量分析計・ライフサイエンス事業統括

(注)所属・役職および研究・開発、装置などは取材当時のものです。