開館50年を迎えた「島津製作所 創業記念資料館」

「登録博物館」として新たな役割を担う

企業ミュージアムの先駆けとして50年にわたり活動を続けてきた当社の資料館が、このたび文化庁が管轄する博物館法に基づき、「登録博物館」として新規登録されました。

資料館を運営する、島津製作所ミュージアム共創グループのメンバー

前列右から2番目が館長 川勝美早子

島津製作所 創業記念資料館

当社の資料館は、島津製作所創業100周年を記念し、創業の地である木屋町二条に開設しました。

創業者島津源蔵と二代源蔵が、店舗兼居宅として使用していた建物を活用したこの資料館は、1999年に文化庁より登録有形文化財に、2007年に経済産業省より近代化産業遺産として認定されました。

当社の歴史のみならず、近代日本の産業化を支えた科学・技術・教育・産業の発展、そして京都の近代化の歩みを後世に伝えることを目的としています。また、教育や社会貢献にもつながるよう運営しています。

左手前に九鬼隆一男爵揮毫の源遠流長(げんえんりゅうちょう)の碑が出迎える、資料館入口

登録博物館とは

登録博物館等マーク

博物館は、「資料を集めて保管し、調査研究して価値を調べ、その成果を展示やいろいろな方法で発信し、すべての人々に学びや楽しみを提供する機関」とされています。

登録博物館は、従来は国や独立行政法人が設置するものに限られていましたが、約70年ぶりの博物館法改正により、2023年4月から、当社のような民間企業が設置する資料館なども登録可能となりました。

2025年4月現在、京都市内では23館が登録博物館として登録されていますが、企業博物館の登録は、武田薬品工業株式会社の京都薬用植物園(京都市 左京区)と当館の2館のみです。

登録審査は、組織体制や資料の収集・取り扱いに関する規定、施設・設備に関する基準などの外形的な要素に加え、活動の実質的な内容も審査対象となります。登録にあたり、約1年半をかけて企業の運営体制と国の登録基準の差異を埋めながら、準備をすすめました。

島津製作所に関する資料の体系的な収集や保存を基盤に、科学技術史や教育史、京都の近代史、建築史などの専門家との連携、地域や他館との協力、教育普及などといった企業PRの枠を超えた活動を長年にわたり丁寧に継続、拡大してきた点が評価された結果登録につながりました。

資料館の館内の様子 島津源蔵の居室

資料館の活動紹介

資料館では、科学技術に関連する体験イベントを開催しています。これらは、一般の方に科学をより身近に感じてもらうとともに、当社が「科学技術で社会に貢献する」という社是をどのように実現してきたかを知っていただく機会となっています。

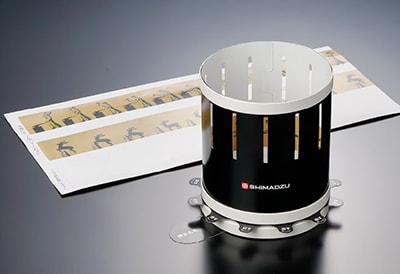

●ワークショップ:アニメのしくみ「おどろきばん」をつくろう!

館内の実験ラボで体験できる、おどろきばん(左中央:スリットのある黒い回転体)

「おどろきばん」は、1830年代のヨーロッパで発明されたアニメーション装置です。錯覚によって、実際には存在しない運動(仮現運動)を生み出す仕組みで、島津源蔵も理科実験器具として制作していました。

このワークショップは、2025年2月に2つのイベントで開催しました。

完成したおどろきばん

科博連サイエンスフェスティバル、ワークショップ

けいはんな科学体験フェスティバルで会社紹介をする学芸員

●京都モダン建築祭

2024年11月に開催された「京都モダン建築祭」に参加しました。このイベントは、京都市と京都モダン建築祭実行委員会が共催し、明治期以降に建てられた魅力ある建築物を一斉公開するプロジェクトです。市内では102件の施設が公開され、当社資料館には2日間で1,250人が来館されました。

大勢の方が来場

中央の円形の展示品は、

日本に現存する最古の足踏式木製旋盤

館長のコメント

このたびの認定は、開館から50年にわたり資料館の運営に尽力されてきた多くの方々の創意工夫が実を結んだ、ひとつの節目であると受け止めています。今後は「博物館」としての新たな役割を担いながら、引き続き来館者とのつながりを大切にし、企業文化を育む場を目指してまいります。

タイトルとURLをコピーしました

タイトルとURLをコピーしました