100億年に1秒の誤差「光格子時計」を発売

常識を変えたかった――。プロジェクトメンバーの長年の熱意が、困難とされた「光格子時計」の小型化および発売を実現しました。光格子時計は、東京大学の香取秀俊教授によって考案されたノーベル賞級と評される発明です。その社会実装は、香取教授の悲願でもありました。

精度の高い「時計」が

新しいサイエンスを見つけ出す

光格子時計は100億年に1秒程度の誤差という、商用機としては世界一の精度を誇る時計です。なぜ、高精度の時計が必要なのか――その理由は、科学技術の発展において正確な時刻の測定は基礎であり最も重要だからです。

アインシュタインは「一般相対性理論」で、地球の中心から離れれば離れるほど、時間が速く流れることを予想しました。ただし重力による時間のずれはごくわずかであり、宇宙規模でなら測定できても身近な事象で計ることはできないため、私たちの日常から遠い存在であると考える人も多くいます。

しかし、光格子時計を使えば、東京スカイツリーと地上という日常的な高低差でも、重力による時間のずれを測定することができます。2020年に東京大学、理化学研究所、国土地理院、大阪工業大学および島津製作所のグループによる実験で証明しました。「光格子時計」の精度の高さとポテンシャルを再確認する成果です。

光格子時計が実用化されれば、地殻プレートの動きを1センチ単位で測定でき、地震や火山活動の予兆を早期に検知できる可能性があるほか、現在のGPSを超える高精度な測位システムの開発につながると期待されています。

実用化のカギは小型化

「島津ならできる」

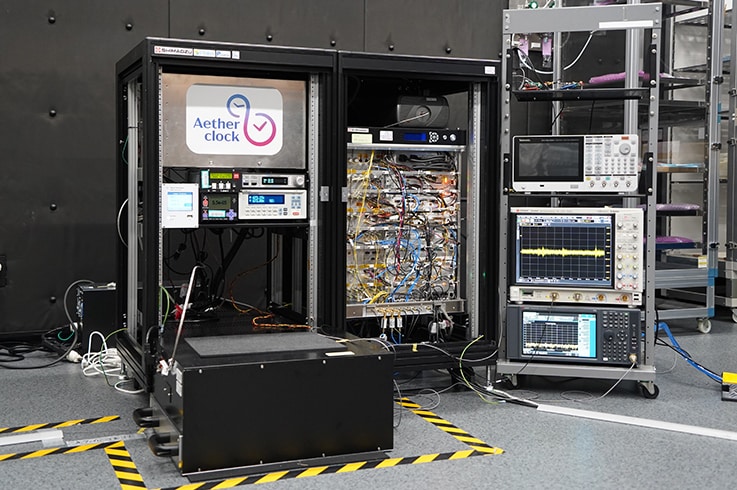

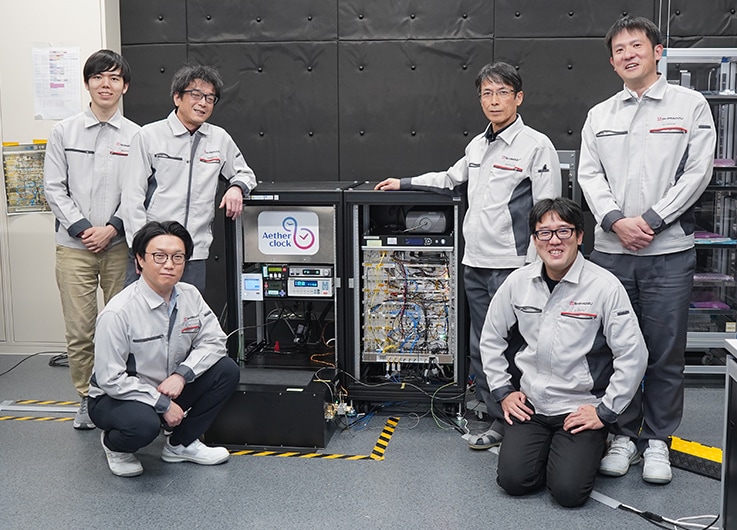

3月に発売した光格子時計「Aetherclock OC020(イーサクロック)」とプロジェクトメンバー。後列左から、二五和樹、古宮哲夫、東條公資、松花文太。前列左から酒井裕也、村松尚(いずれも島津製作所 基盤技術研究所)

考案から10年以上の時を経て、香取教授のグループが「光格子時計」を完成させました。当時は1台で実験室を占拠するほどの大きさで、実用化には小型化が欠かせませんでした。そこで、ノーベル賞受賞者である京都大学の本庶佑教授の引き合わせにより、島津製作所は2018年から光格子時計の小型化プロジェクトに参画しました。

まずは東京スカイツリーでの相対性理論の実証実験を行うことを目的に、2020年に約1/20のサイズである容積920ℓまで小型化しました。さらに様々な場所・用途で使用されることを想定して、科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業内で掲げた当初の目標は、半分以下の400ℓでした。しかし、島津製作所のプロジェクトメンバーである古宮哲夫は「約1/4の250ℓにする」と宣言し、2024年に成功しました。「スカイツリーでの実験で全体像を掴んでいたので、勝算はあった」と同じくメンバーの村松尚は振り返ります。

この時、プロジェクトメンバーは光格子時計の設計を一から見直し、複数のモジュールに分けて開発することで開発スピードを上げ、制御系を構成する100以上の基板を5分の1に集積することで小型化を実現しました。

さらに、「光格子時計」の発売にこぎつけたもう1つの要因は、自動復帰機能でした。一般的に光格子時計のような高精度な時計は、実験室のドアを閉めた振動だけでも測定がずれてしまうほど外部環境の変化に弱く、連続稼働のためには技術者が装置に張り付く必要がありました。そこで酒井裕也は、無人運転を可能にする独自のアルゴリズムを搭載したソフトウエアを開発。「常識を変えたかった」と語ります。

2030年に「秒」の定義が変わる

「光格子時計」はその最有力候補

プロジェクトメンバーは一様に、2030年までに光格子時計が社会実装されている未来を語ります。2030年に「秒」の定義が変わるためです。

現在の1秒の長さを決めているのは「セシウム原子時計」ですが、光格子時計はそれと比較して100倍以上の精度を実現します。2026年に予定されている国際度量衡総会では、その時点で社会実装されている時計の中から2030年以降の秒の定義が決まる可能性が高いとされています。

島津製作所が発売し、社会実装の第一歩を踏み出したことで、光格子時計が「秒」の定義を決める最有力候補となりました。すでに国内外の研究機関から複数の問い合わせがあります。東條公資は「デファクト・スタンダードを目指したい」と意気込みを語ります。

※本動画には合成音声を使用しています。

タイトルとURLをコピーしました

タイトルとURLをコピーしました