本社・三条工場の歴史を遡る

~光る君のモデルとされる貴族・源融の邸宅跡から拓く未来~

島津製作所の本社・三条工場に「源氏物語の主人公光源氏(光る君)のモデルとされる貴族、源融(みなもとのとおる)の邸宅があった」との考察が、京都市考古資料館の山本雅和館長により発表されました。決め手となったのは埋蔵文化財調査の出土品でした。

平安時代に貴族が暮らしたこの地について、現在から100年前、1000年前に遡りながらご紹介します。

2024年(現在)

当社の本社・三条工場は、京都市中京区の西の端、JR二条駅から西方向1.5kmに位置しています。敷地は約187,000㎡(甲子園球場5個分ほど)。島津グループ従業員5,000人以上がここで働き、分析機器・医用機器・産業機器・航空機器などの製品開発や生産に携わっています。

島津製作所 本社・三条工場(京都市中京区西ノ京桑原町1番地) 南側上空より

1919年(100年前)

三条工場(西ノ京桑原町)の歴史は1919年に、この地に開所したことから始まります。この土地は、1917年の株式会社化を機に、事業拡大のために購入されました。

当時のこの地は「京都府葛野郡朱雀野村字桑原」と呼ばれる湿り気の多い土地でした。事業場の1つとしてスタートした当初は、本社機能や現在のような規模はありませんでした。1919年の開所当初は33,000m2、1937年に26,000m2、1940年には71,000m2を追加して購入、順次拡張しました。

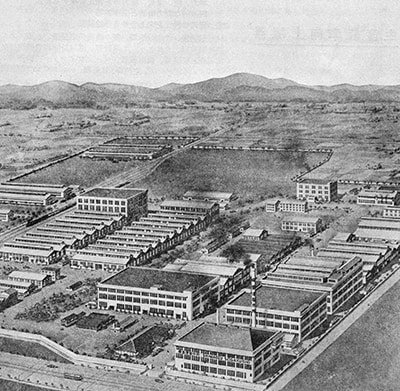

1950年ごろの絵画資料には、大型の建物や三角屋根の工場、煙が立ち上る煙突、さらに敷地内に引き込まれた列車の線路が描かれています。

1924年頃正門の写真 木造工場が並ぶ

1950年頃の三条工場全景、堅牢に立て替えられた建物

1000年前

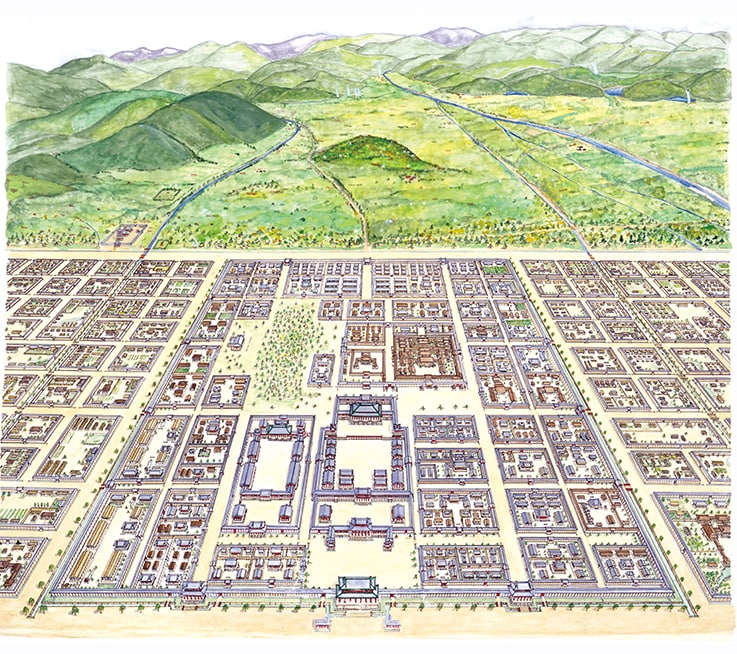

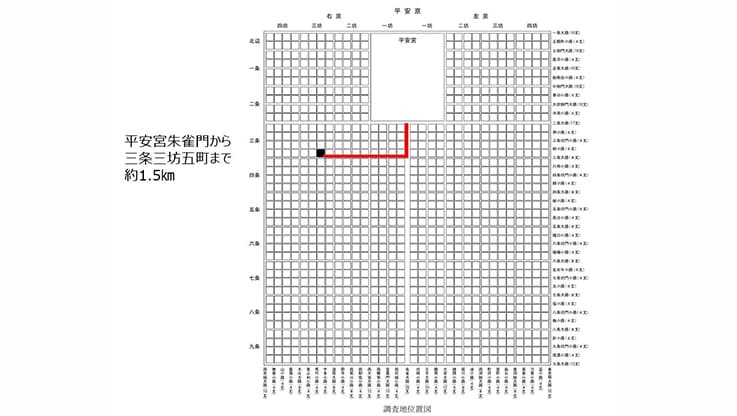

三条工場の地を、平安京の条坊制で表すと「右京三条三坊(三町~十二町)」に該当します。ここは平安京の中心である平安宮から1.5㎞の距離にあり、貴族の中でも特に身分が高い人に割り当てられていました。条坊制では、120m四方の区画を「1町」、12町を束ねて「一坊」と呼びました。当時、1町という広大な敷地を与えられるのは、三位以上の皇族・貴族のみでした。

南から鳥瞰した平安宮の復元図(図版01平安宮 ©梶川敏夫 様)

工場建替と発掘調査 ~歴史を解き明かす貴重な機会~

京都市埋蔵文化財包蔵地に該当する三条工場は、工場建替時に文化財保護法に基づき、必要に応じて考古調査が実施されます。

当社で初めての埋蔵文化財調査は、1979年(昭和54年)に三条三坊十町で実施され、9世紀中頃から後半の建物や、10世紀の木棺墓などが発見されました。木棺墓からは銅鏡・おしろい壷・毛抜きなどが出土しています。

当社で初めての調査(三条三坊十町)で出土した木簡墓からの出土品

これまでに、本社・三条工場で12回の発掘調査が行われ、長年の調査を通して歴史が少しずつ解明されました。1つの発掘調査では限られた情報しか得られませんが、数十年にわたる調査が繋がって、全体像が明らかになる様子は、歴史のパズルのようです。

京都市考古資料館の館長インタビュー(源融の邸宅であるとした根拠)

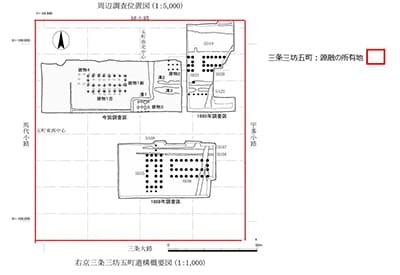

右京三条三坊三条五町の調査地が、源融の邸宅であると考えられる理由について京都市考古資料館の山本雅和館長にお伺いしました。

源融は嵯峨天皇の皇子で、皇籍を離れ臣下となりました。その境遇と華麗な容姿、そして六条に建てられた「河原院」により、源氏物語の主人公のモデルの一人とされています。

京都市考古資料館(今出川大宮)の外観

京都市考古資料館 山本雅和館長

京都市埋蔵文化財研究所の係長の時に当社の調査を担当右京三条三坊は、1985年、1988年、2017年と3回の調査が行われ、山本館長は直近の調査を担当

当社三条工場(平安京 三条三坊五条)の調査 当社撮影

山本館長によると、この地が源融の邸宅跡である根拠は

- 平安宮に近いという立地条件

- 三位以上の貴族にのみ与えられた一町規模の広大な敷地

- 発掘調査で出土した平安時代最大級の大型建物

- 南北朝期の文献「拾芥抄(しゅうがいしょう)」への記載事項

棲霞寺(せいかじ)の領地と記載がある。棲霞寺は源融の山荘棲霞観を寺に改めたもの、つまり源融の持ち物である。 - 猿投窯(現在の愛知県豊田市)で作られた緑釉陶器の高級品が大量に出土

表面に艶がある美しいこの陶器は、嵯峨上皇の邸宅跡(冷泉院)からも出土しており、源融との関連が強く示唆された。

このような発見を経て、2024年には右京三条三坊五町が源融の邸宅跡である可能性が発表されました。

当社紫野工場に隣接する紫式部の墓

尚、当社の試験機の生産拠点である紫野工場(1944年開設)の隣には、源氏物語を描いた紫式部の墓があり、今回の発表に不思議な縁を感じます。

紫野工場

工場に隣接する紫式部の墓所、通路の先に進むと墓碑

根拠に関する資料

1.平安宮との距離が約1.5㎞と近い(貴族が居住する地域である)

2.1町規模の土地を与えられている

(三位以上の貴族である)

原図:(公財)京都市埋蔵文化財研究所(一部を調整)

源融の邸宅跡に建つ当社の建物

3.発掘調査で、平安宮最大級の大型建物の跡が3棟

1988年調査区で2棟、2017年調査区で1棟が見つかる

原図:(公財)京都市埋蔵文化財研究所(一部を調整)

未調査である南西と三条大路側から池や門が出土すると興味深いですねと話す山本館長

5.京都市考古資料館展示品

当社三条工場(三条三坊五町)から出土した緑釉陶器小椀(左手前)と、

冷泉院から出土した緑釉陶器椀(中央手前)。いずれも光を反射するような艶が特徴的

1000年前の源融の邸宅跡から100年前に当社が土地を購入するまでの間、この地がどのような場所であったかを、山本館長に尋ねました。

地表から1000年前の遺跡に至るまでの地層は、複数回の川の氾濫と耕作が繰り返された様子がみられ、人々が災害に負けず逞しく生活していた様子が見て取れたとのこと。伺ったお話を通して、華やかな貴族の暮らしを経て、人々が逞しく生きた生活の跡地に、当社が歴史を重ねていると知りました。

まもなく創業150周年

1875年、島津製作所は初代島津源蔵が京都木屋町二条で理化学機器の製造を始めたことから始まりました。来年2025年、創業150周年を迎える私たちは、「科学技術で社会に貢献する」企業として、これからもこの地で未来を拓いていきます。

タイトルとURLをコピーしました

タイトルとURLをコピーしました