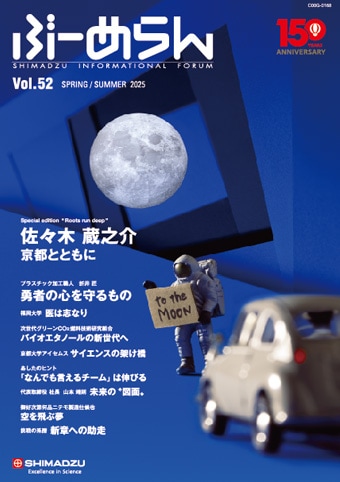

VOL.52 表紙ストーリー

軽自動車よりもさらに小さなその空間にはフランク・シナトラの『Fly Me to the Moon(原題 In Other Wordsを後に改題)』が流れていました。全米を熱狂させた大統領宣言から8年2か月が過ぎた1969年7月20日。聴いていたのはニール・アームストロングとバズ・オルドリン。月面に降り立った月着陸船のなかでの出来事でした。

「1960年代のうちに人類を月に着陸させる」。ジョン・F・ケネディによるアポロ計画の宣言があった当時、「月軌道ランデブー方式」と呼ばれる、小さな月着陸船が月面に降りるプランは主流ではありませんでした。

考案されたいくつかのプランを抑え「月への行き方」採用レースで本命視されていたのは、次の2案でした。単体で全てのミッションをこなす大型宇宙船をモンスター級のロケットで打ち上げて月へ行き、月面に着陸し、再び上昇して帰還するシンプルな方式。対案は分割された大型宇宙船を複数の小型ロケットで打ち上げ、地球軌道上で組み立てて月へ向かう方式。

競合し合うNASAの重鎮たちの間で両プランの綱引きが行われていました。しかし、超大型ロケットの莫大な開発コスト、一度の打ち上げ失敗が計画全体に大きな影響を及ぼす分割打ち上げのリスク、7階建てビルほどの大型宇宙船の安全な月面着陸。これらの課題に加え「60年代のうちに」という国の威信をかけた約束がありました。

事態を一変させたのは無名の技術者ジョン・フーボルトの主張でした。ダークホースと目されていた第3の案は大型宇宙船を見限り、小さな司令船/機械船と月着陸船というモジュール構成とし、コートやジャケットを脱ぎ捨てるように使命を果たしたモジュールを投棄しながらミッションを達成するというアイデア。それは半世紀も前にウクライナの数学者ユーリ・コンドラチュクが書き残したものでした。月軌道上での再ドッキングのリスクから「人間を月へ送る可能性が50%で、帰還する可能性が1%の計画」と揶揄された案でしたが、あらゆる障壁の根源、その9割を燃料が占める重量問題を解決するものでした。

フーボルトの「最良の方法」ではなく「唯一の方法」という断固たる主張と、組織を飛び越えてNASA副長官ロバート・シーマンズへ訴えの手紙を送るという掟破りの行動は「月軌道ランデブー方式」へと大きく風向きを変えました。

「私たちは月へ行きたいのか、行きたくないのか?」

手紙に書かれた叫びは、リーダーたちを白熱する採用レースの世界から現実に引き戻すきっかけとなりました。

周知の通り『月軌道ランデブー方式』は成功を収め、アポロ13号ではモジュール構造が飛行士の命を救う一助となりました。事故の際に指揮をとったジーン・クランツの有名な10か条はこう締められています。「仲間を尊重し、信頼せよ」。ミッション成功にはメンバー同士の信頼が欠かせません。自説と違う考えやアプローチを受け入れられるのは同じゴールの姿を見ているからにほかならないのです。「月面に降り立つ」という強く明確なビジョンは計画に関わった40万人の頭に同一の鮮明な像を結びました。

それは、「In other words」。言い換えれば「何を引き換えにしてでも見たい魅力的な景色」だったのです。