Backnumber

Backnumber

Special Edition “Perspective”

「心の声」

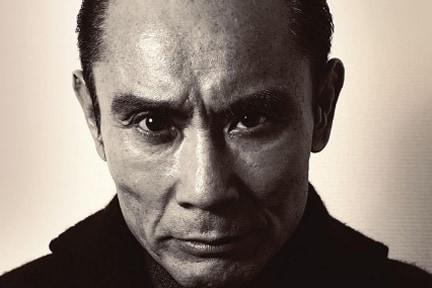

片岡 鶴太郎

芸人、俳優、プロボクサー、画家。

年齢とともに多彩なジャンルでそのマルチな才能を発揮し続けてきた、片岡鶴太郎さん。

凡人離れした才能とパワーで順風満帆に人生を切り開いてきたように見えるが、

『オレたちひょうきん族』で芸人になる夢を叶えた23歳以降は、

人知れず何度も人生につまずき、苦い挫折を噛みしめた時期もあった。

そこからいかに立ち上がり、新しい挑戦に向かって、再び前へと歩んできたのか―。

〝片岡鶴太郎〟の軌跡から、その生き方や仕事と向き合う姿勢について聞いた。

芸人を目指して一直線

物心ついた時には「芸人になりたい」と思っていました。東京・日暮里の下町生まれで、寄席が好きな父、芝居が好きな母に、小さい頃から浅草の寄席や舞台によく連れていってもらいましたね。「お笑い」に興味を持ったのは、自然な流れでした。

でも、芸人になるなんて雲を掴むような話。子どもだったので、考えるよりも先に気持ちが先走っていたんでしょうね。10歳の頃には 『しろうと寄席』 というテレビ番組のオーディションを受けました。

その番組で、後に『オレたちひょうきん族』のプロデューサーになる横澤彪さんがアシスタントディレクターをしていました。初出演の時、 「オーディションでは動物のモノマネをしたけど、他には何ができるの?」 と声をかけてくださったんです。しかも一緒にネタまで練ってくださいました。憧れの世界にいるテレビ局の人にアドバイスをもらえたことが嬉しくて、一生懸命がんばりました。その頃にはもう、「将来はモノマネで有名になる」と腹は決めていて、小学校の卒業文集では「僕は声帯模写に興味があるので、声帯模写をもっと研究し、モノマネを勉強して、芸能界に入ろうと思います」と書いたほど、決意は固まっていました。

師匠の教えと横澤氏との再会

高校を卒業して、当時、歌舞伎役者の声帯模写で有名だった片岡鶴八に、念願叶って弟子入りしました。ようやく夢に向かって修業ができると、毎日喜びでいっぱいでしたね。でも難しかったのは、模写するネタを自分で見つけてくること。落語家なら、師匠から噺を口伝でいただいて、それを自分で研究してアレンジしていくのが修業ですが、モノマネの場合は師匠と同じネタをしてもダメなんです。オリジナルでないと意味がない。師匠からは、

「まだ誰もやっていない人をモノマネしないと売れないよ。お前が真似をしたい人は誰なんだい。ネタを持ってこないと、稽古にすらならないからね」

と言われていましたが、皆が知らない人を真似しても伝わりませんから、披露するその時その時に合わせて、誰を選ぶか、どんなふうに特徴を掴んで真似するかが問われるんです。そこに頭を悩ませましたね。そして当時は、今でも語り継がれるほどの漫才ブーム。まだ駆け出しのピン芸人だった私は、なかなか売れなくて、苦労していました。

しかし、そんな私に大きな転機が訪れました。横澤さんと再会したことです。プロデューサーになった横澤さんが1981年にプロデュースした『オレたちひょうきん族』に声をかけていただき、ようやく仕事が入るようになったんです。

そこで初めてブレイクしたのが、マッチこと近藤真彦さんのモノマネです。これも横澤さんが仕掛けたものでした。ある収録の3日前、急に当時大人気だったマッチのモノマネをしてくれと言われたのです。それまで一度もやったこともないのに。とにかく急いで、マッチのヒット曲『ギンギラギンにさりげなく』を覚えて、ぶっつけ本番で挑みました。

「マッチでぇーす!」

と叫んで登場。爆竹が鳴る舞台をハチャメチャな動きで駆け回る。そして最後にバタッと倒れて死ぬ。それがウケた。今の時代では、とてもできないネタですよね(笑)。

人間の喜怒哀楽を表現したい

この時代を知る人からすると、順風満帆に見えるかもしれません。しかし一番仕事が忙しかった26歳の頃には、すでに言葉にできない漠然とした不安を抱えたまま、毎日の仕事をこなすことで精一杯でした。

当時レギュラー番組は8~10本。まるで、ハツカネズミが回し車の中で一生懸命走っているのに、まったく前に進んでいない状態。先が見えず、かといって考える時間もないまま、ひたすら足元だけを見て全力で走り続けることへのストレスと焦りを感じていました。

当時『オレたちひょうきん族』には、ビートたけしさん、明石家さんまさんという二大スターや、島田紳助さん、山田邦子さんがいました。一時代を築いた天才たちと一緒に仕事をしていると、否が応でもバラエティ番組芸人としての自分の能力を突きつけられ、仕事の天井も見えてしまった気がしました。まだ2~3年は仕事がある。けれど、このまま現状維持をしていたら、きっと自分には将来がない。

『焦り、不安、妬み、無力感。』

人知れず毎日鬱屈しながら、テレビでは精一杯“おどけたツルちゃん”を演じていました。その時初めて、自分の中の負の感情と向き合ったのだと思います。

バラエティ番組では、自分の中の明るさや『陽』の部分は表現できますが、マイナスの感情や『陰』の部分は求められないし、表現できません。そんな〝内なる自分?をひた隠しにすることに限界を感じた時、演劇に没頭していた高校時代を思い出しました。

「芸人じゃなく役者なら、人間の『陽』の部分だけではなく、喜怒哀楽や不条理も表現できるのに」

そう思い当たったのも、たけしさんやさんまさんと比較したことがきっかけでした。彼らが素のままの自分で笑いを取っているのに対して、私は誰かに憑依して〝ものまね?で笑いを取っていた。それはお笑いより、むしろ演劇的な表現に近いのではないか。そう気づいた時には「俳優の仕事をしたい」という思いが膨らんでいきました。

ボクシングで開いた俳優への道

でも、そのままなんとなくお笑い芸人から俳優に転向するなんてダメだ、甘いと思ったんです。それにはまず“小太りのツルちゃん”とイジられていたバラエティ仕様の肉体とお笑い芸人のイメージを、磁石に付いた砂鉄をふるい落とすようにそぎ落とさなければ。あわせて精神もリセットしなければ、俳優というリングでは戦えないと思いました。

肉体と精神を鍛え直して人生の第2ステージに挑むために決意したのが、昔から憧れていたボクシングのプロライセンスを取得すること。その時の僕は32歳、ライセンスが取得できるのは33歳まで。時間は1年しかありませんでした。

事務所や周りから反対されるなか、「今やらなければ俺はダメになる、一生後悔する」という一心で、協栄ボクシングジムのドアを叩いたんです。

はじめは怖かったですね。私より若くて経験のある選手と毎日のようにスパーリングをするわけですから。相手も「お笑いタレントに負けたくない」と全力で向かってくるんですよ。それでも毎日必死で8~9時間練習しました。

元WBA世界スーパーフライ級王者の鬼塚勝也さんとの出会いもあり、過酷なボクシングの世界にどっぷり浸ったことで、肉体表現も必要とされる俳優としての仕事の基盤を築くことができたと思います。

不惑を前に襲われた虚無感

ちょうどライセンス取得の目前に、映画『異人たちとの夏』の出演オファーをいただきました。でも、ボクシングの練習で顔にアザをつくってしまうこともある状態では、映画に出るなんてとても許されないのではないか。

降ろされるのを覚悟で大林監督に事情を話しました。すると監督は、

「映画は俳優の顔を撮るんじゃない。人間を撮るんだ。傷ができたって大丈夫。私は君を撮りたいんだよ」

と言ってくださった。こうして人との出会いに恵まれたことで、俳優としていいスタートが切れ、様々な出演作にも恵まれました。

しかし、ちょうど40歳前後にかけて、主役を務めていたドラマ『季節はずれの海岸物語』 や、10年近く続いていた金田一耕助シリーズが相次いで終了したんです。

仕事が根こそぎなくなって、急に時間がぽーんと空いてしまった。まるで、西日の差す浜辺にひとり取り残されたかのような、これまで必死に追いかけてきた目標が急になくなってしまったように感じました。

それから半年くらいは仕事に身が入らず、ひとりで何時間も物思いにふけったり、鬱々と押し潰されそうな日々をどう打開すればいいのかわからずに、ただただ悶々と過ごしていました。

“ある花”と絵画との出会い

そんなある日、朝5時に仕事に出ようとすると、赤い花が目に飛び込んできたんです。それまで私は花に目をとめたり、じっくり鑑賞することなんてなかったんですよ。でもなぜか、その花に目を奪われました。

こんなに朝早く、誰に見られるためでもなく、自らの命を精一杯使って、凛と咲き誇っている。「花の美しさって、その形状ではなく、生き方なんだな」と、思わず今の自分自身と照らし合わせて、その花の姿に羨望と感動を覚えた私は、しばらく身動きができず、立ち尽くしてしまいました。

隣家の方に花の名前を聞いたら「椿」でした。「この花をなんとか表現できるようになりたい」。

そう思った時には、何の迷いもなく文房具屋さんで絵の道具を購入していました。これまで一度も絵なんて描いたことはありません。気持ちのままに筆を取って描いてみると、頭の中に咲くあの椿の姿と自分が描いた絵とのギャップに愕然としました。自分にあれだけの感動を与えてくれた“あの花”を、いったいどうしたら描けるのか。あの感動をなんとか表現したいという思いを、どうしても諦められませんでした。

往生際悪く、毎日のように何度も何度も描きましたが、絵なんて習ったこともないので、ちっとも上手く描けません。でも、やっと自分の心が動かされて、生きがいになりうるものを見つけて、再び人生に光が差したのに、ここで手放してしまえば、またあの鬱々とした日々に戻ることになる。そう考えると「あの花を表現できるようになりたい」という思いに、ただすがるしかありませんでした。

とにかく毎日毎日、何枚も描いて、描いて、描き続けました。それが次第にスケッチブックからキャンバスになり、和紙や屏風へと広がったり、描く対象が増えて、現在に至ります。

“あの花”はその後も幾度となく描いていますが、まだあの時の感動をそのままに表現できる絵は描けていません。でも振り返れば、ボクシングも同じでした。最初は縄跳びすら満足に跳べなかったのに、毎日ひたすら反復することで、だんだんと身につき、見えてくるものがあるものです。

それを信じて、いつかは、“あの花”を描き切ってみたい。

長い人生、常に時代は移り変わり、自分自身も成長に伴って変わっていきます。理不尽な状況によって、自分や生きがいを変えなければならないこともあるでしょう。それを乗り越えながらも軸足を保つには、節目節目で、素っ裸の自分と直面して、自分自身を組み立て直すことができるか、そこにかかっているような気がします。

世間や人様の声ではなく、自分の心の奥底の声を聞くことができるかどうか。その声に従って行動すれば、いい出会いや機会、そして成長が必ずあります。これからも「いま」を見て、今を生き切っていきたい、そう思っています。

片岡 鶴太郎(かたおか つるたろう)

1954年12月21日生まれ。東京都出身。高校卒業後、片岡鶴八に弟子入り。3年後には声帯模写で独り立ちし、東宝名人会、浅草演芸場に出演。テレビのバラエティ番組を足がかりに広く大衆の人気者となる。88年にボクシングプロライセンスを取得。95年、東京にて初の絵画個展「とんぼのように」を開催。現在も幅広いキャラクターを演じる役者としてドラマ・映画・演劇など様々なメディアで活躍。

第12回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞受賞、第十回手島右卿賞、第32回産経国際書展功労賞など受賞多数。