体内を診る“目”として欠かせないX線検査装置。

その価値を高めるためには、患者はもちろん、装置を扱うX線検査従事者の放射線被ばくをなんとしても抑える必要があった。

生活習慣病が状況を変えた

高度経済成長を迎えつつあった1950年代、日本はかつてない豊かさを手にしていた。公衆衛生の向上や新薬の登場により寿命は延伸。だが、一方で食の欧米化や生活習慣の変化によって新たな問題も顕在化していた。

当時、日本人の死亡原因の大半を占めていたのは脳卒中やがん、心臓病などの「成人病」、いまでいう「生活習慣病」だ。40~60歳の働き盛りがかかりやすく、加齢とともに罹患の可能性が高くなることもあり、国策として集団検診による早期発見・早期治療体制の確立が急務とされた。

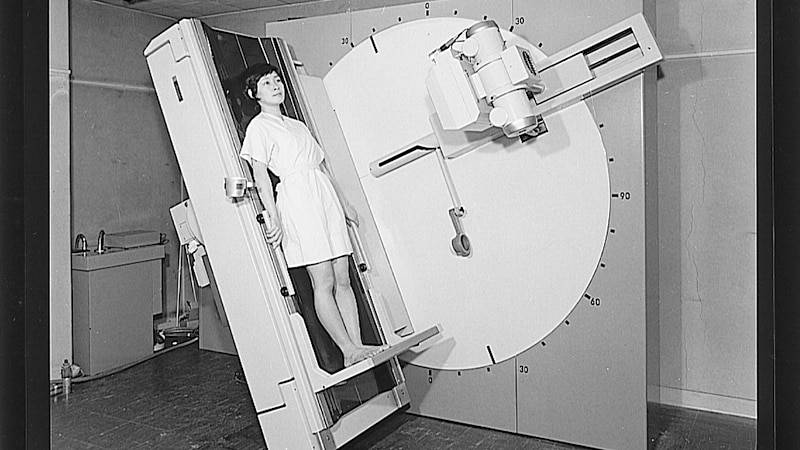

なかでも胃がんは臓器自体が活発に動いていることもあり、状態をリアルタイムで観察しなければ、その些細な兆候を見つけることが難しいやっかいな病気だ。そこで欠かせなかったのが、開腹せずに人体の中を“診る”ことができるX線検査装置、いわゆるレントゲン装置だった。昭和初期から骨折や結核の診断など、さまざまな医療の分野でX線検査装置は活用されており、診断や治療に向けた研究は加速していた。

しかし、人々の健康を支える装置であったにもかかわらず、医師や看護師、診療エックス線技師(現 診療放射線技師)などのX線検査従事者の安全や健康を十分に守ることができているとはいえなかった。動いている臓器を観察するためには、X線検査装置のすぐ横で操作をし続けなければならなかったからだ。

当時、バリウムを飲んだ患者の胃をリアルタイムで見るには、人体に透過させたX線を蛍光板に当て、その蛍光板に写し出された画像をその場で直接見る必要があった。X線から体を守る防護服の着用が義務付けられていたとはいえ、防護できない甲状腺や水晶体の被ばくや、全体の被ばく量を十分に低減できているとはいえず、連日にわたって診察を繰り返せば、その蓄積が人体に悪影響を与えることは明らかだった。

患者の被ばく低減が当たり前になっていたなか、医療従事者の被ばく低減を考えなければならない意識変革の時であった。

さらにネックだったのが、暗室を必要としたことだ。画像として浮かび上がるその光は心もとなく、とても照明下では確認できない。医師らは、時間をかけて暗闇に目を慣れさせた後、手探りで装置を扱い、患者の撮影ポジションに苦戦し、X線にさらされながら、わずかな光として浮かび上がる画像を頼りに病変を探すのが常だった。

そのため、早期診断・早期治療に向けて検査数を増やしたいと願っても、半日で5人程度に限らざるを得ず、円滑な集団検診の実現という観点からも技術革新は急務であった。

医師らの願いを叶えた世界初の装置

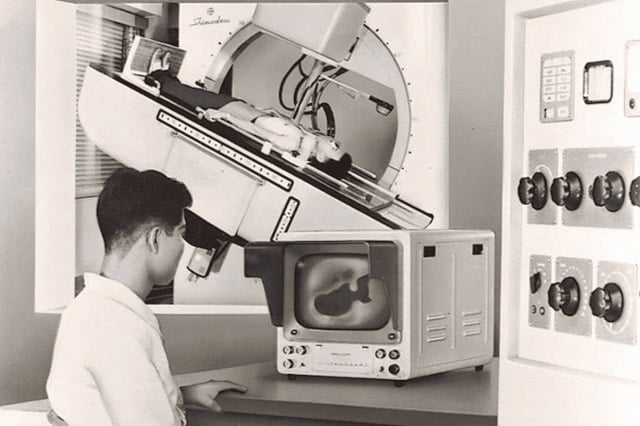

そんな状況に応えたのが、1961年に発売された遠隔操作式X線TVシステムだ。胃がん対策となる新たな健診システムの確立を目指していた大阪府の要望を受けた島津製作所が、大阪成人病センター(現 大阪国際がんセンター)、松下電器産業(現 パナソニック)とともに開発した世界初のシステムであった。

テレビと言うと今では当たり前に想像できるが、当時、X線の透視像を電送し、モニタに映し出すことは革命的な発明で、装置とは別の部屋で遠隔操作をしながら、安全に、かつ明るい場所で効率的に画像を見ることができるこの画期的なシステムは、被ばくリスクがなくなっただけでなく、検査にかかる業務負担をも激減させた。

遠隔操作式X線TVシステムの普及は予想以上に早く、全国の病院に納入されていくことで、胃がんの検査数は増加し、早期発見につながっていった。発売して4年後の1965年には、胃がんが減少傾向に転じたとの報告もある。

技術革新を生み続けた現場主義

遠隔操作式X線TVシステムを使ったバリウム検査の歴史は長く続き、その後、内視鏡検査が確立されるまでの間、島津は技術や機能を進化させるべく、検査の効率化と円滑化の実現に力を注いでいった。

例えば、X線の静止画の撮影では、通常、患者一人につき9~11枚画像が必要で、精密な検査の場合は20~30枚にもなる。ところが記録用のフィルムはカセッテに一枚一枚挟み入れて、撮影ごとに入れ替える必要があった。

のちにカセッテを複数枚格納できる装置もできたが、装置一台につきわずか5枚程度であり、別室で操作できるようになったにもかかわらず、バリウムを飲んだ患者を待たせたまま検査を一旦中断し、カセッテを入れ替えるたびに部屋を行き来するなど時間と手間がかかっていた。

そこで島津は自動で100枚の連続撮影が可能なカセッテレスを1971年に世界で初めて製品化。撮影するタイミングを逃したくないという現場の声に応えていった。

また、高齢化に伴い撮影寝台へ乗り降りすることが困難な患者が増えつつあった。そこで患者が乗り降りしやすい高さに調節できる寝台昇降機能を1990年に世界で初めて発売。この機能は、毎日膨大な撮影を行う技師の腰への負担の軽減にも貢献している。

ほかにも、X線透視像のデジタル化とともに、動画と写真の同時撮影を可能にした世界初の直接変換方式FPD(フラットパネルディテクタ)を2004年に発売。フィルムから高画質なデジタル動画の時代へと歴史を変える大きな技術革新であった。

患者と医療従事者の安全と負担軽減の実現を目指してきたこれらの装置や機能は、いまや医療装置のスタンダードへと発展。その使い勝手は医療先進国にとどまらず世界に広く受け入れられ、島津の遠隔操作式X線TVシステムは世界に羽ばたいていった。

X線診断の進化は続く

これら技術革新は、常に医療現場の声に耳を傾けてきた島津の歴史であり、何が必要かを先読みして製品開発する伝統でもある。その伝統は引き継がれ、たとえば新機能の開発のたびにユーザーが装置ごと買い替えなくても、次の機能をフレキシブルに付け加えられるといった装置開発にもつながっている。病院経営への貢献のみならず、現場で役に立つ機能をより早く提供するなど、いまもなお、現場とともに歩むことを目指し続けている。

遠隔操作式X線TVシステムの登場から60年。さまざまな技術の登場により、いまや人体の内部を見る方法はX線だけではなくなった。しかし、ニーズの変化を常に想定し、柔軟に仕様を変えていったことで、いまや胃がんだけでなく、整形外科、泌尿器科、救急、また最近では、肝胆膵がんの検査など多目的に使われており、活躍の場はむしろ広がっている。

さらに、世界に先駆けて医療従事者の被ばくを基本的にゼロとした島津の精神は、いまでも最新の画像処理技術を用いた徹底した被ばくの低減を追求するという姿勢に受け継がれている。

遠隔操作式X線TVシステムから派生した島津のラインナップは、脳や心臓の血管といった循環器の高度な手術を支える装置などに発展し、その数は20種類にも上る。それもやはり、ユーザーの現場に足繁く通い、そのリアルな声を製品開発に活かし、ときに共同開発してきた歴史あってのものといえる。

そして今後のカギとなるAI時代の到来は、検査の効率化やさらなる被ばく低減につながるだけでなく、世界の診断レベルを上げることにも貢献する。それはX線による診断と治療をさらに便利で有効なものにし、病の苦しみを減らす未来に確実につながるはずだ。

医療分野における島津のX線の歴史(SHIMADZU TODAY)

※所属・役職は取材当時のものです

記事検索キーワード

VOL.44その他の記事

-

特集誠実には誠実で応える 料理愛好家・平野レミさんのモットー

特集誠実には誠実で応える 料理愛好家・平野レミさんのモットー -

VOL.44人類の歴史を変える次世代の秒の再定義の有力候補

VOL.44人類の歴史を変える次世代の秒の再定義の有力候補

光格子時計を実現した物理学者の信念 -

VOL.44いちばん大事なのは「わかりやすく伝えること」

VOL.44いちばん大事なのは「わかりやすく伝えること」

肺のスペシャリストが語る、診断と治療の今昔 -

VOL.44世界中のエネルギーをまかなえる夢の技術

VOL.44世界中のエネルギーをまかなえる夢の技術

人工光合成が変える未来 -

VOL.44患者と検査従事者の安全のために

VOL.44患者と検査従事者の安全のために

世界初の遠隔操作式X線TVシステムの開発 -

VOL.44メタボロミクスで生命現象の正体に迫る

VOL.44メタボロミクスで生命現象の正体に迫る

次世代ヘルスケアシステムの実現へ -

VOL.44日本をもっと世界へ

VOL.44日本をもっと世界へ

輸出事業者自らが活躍するためのサポートを現場主義、現場目線で行うプロ集団が目指すもの -

VOL.44情報共有と心理的安全性で実現する

VOL.44情報共有と心理的安全性で実現する

“自走できるチーム”とは -

VOL.44新型コロナウイルス検出試薬の開発秘話 島津製作所が総力を挙げて挑んだ2か月間の軌跡

VOL.44新型コロナウイルス検出試薬の開発秘話 島津製作所が総力を挙げて挑んだ2か月間の軌跡 -

- NEWS & TOPICS2020年8月~2021年2月

-

- 2020.11.27クリニック向け全自動PCR検査装置を発売

- 2021.2.8PCやドアノブ、蛇口などに付着した新型コロナウイルスを検出する新型コロナウイルス拭取り検査試薬キットを発売

- 2020.10.16息を用いた新型コロナ検査法を開発

呼気オミックスによる未来型呼気医療への展開