150周年

特別対談

芸術と科学技術。

一見、共通点に乏しい二つの領域は、共に文化と暮らしに豊かさをもたらし、下支えしてきた。

混迷の時代、両者の存在意義は、ますます高まっていくに違いない。

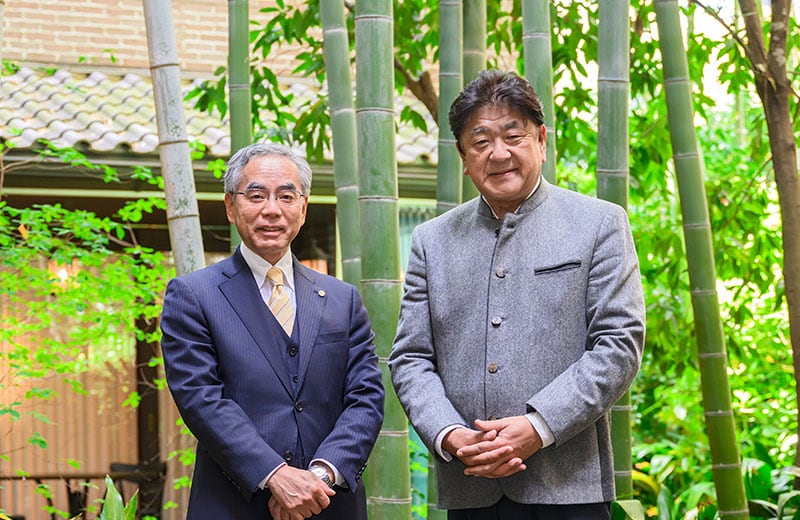

世界的な指揮者の佐渡裕氏と島津製作所の社長を務める山本靖則の対談を通して、人類の未来を俯瞰する。

佐渡裕

指揮者

1961年生まれ、京都府出身。故レナード・バーンスタイン、小澤征爾に師事。1989年ブザンソン国際指揮者コンクール優勝。以後ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、パリ管弦楽団等欧州の名門オーケストラを多数指揮し、世界的な活躍を続けている。2025年6月までオーストリアを代表し110年以上の歴史を持つトーンキュンストラー管弦楽団音楽監督を10年間務め、その後同楽団名誉指揮者に就任。国内では兵庫県立芸術文化センター芸術監督、新日本フィルハーモニー交響楽団音楽監督、シエナ・ウインド・オーケストラ首席指揮者等を務めている。

山本靖則

島津製作所 代表取締役 社長

1959年生まれ、福井県出身。1983年大阪大学大学院 工学研究科 電磁エネルギー工学専攻 修了、島津製作所入社。2003年分析計測事業部 試験機ビジネスユニット 統括マネージャー、2013年シマヅ オイローパ ゲーエムベーハー(ドイツ)社長、2014年執行役員、2017年常務執行役員、2020年取締役 常務執行役員、2021年取締役 専務執行役員、2022年より現職。

音楽はどこから生まれたか?

山本

本日はお越しいただいて、ありがとうございます。

佐渡

こちらこそ、創業150周年記念の貴重な機会にお招きいただいて、ありがとうございます。私、京都の生まれで、実をいうと、子供の頃は島津製作所さんのすぐ隣りの公園で野球をしていたりもしました。不思議なご縁を感じますね。

山本

そうでしたか。私も打ち明けますと、学生時代に合唱団に所属して、指揮者もやっていたんです。佐渡さんは、合唱曲もよく指揮されていますし、音楽もよく聴かせてもらっていて、ご縁があればと願っておりました。

佐渡

ほう、指揮も。そしていまは会社を指揮されているわけですね。

山本

はい(笑)。似ているところが多少あるかもしれませんね。オーケストラではありませんが、会社の中にもいろんなパート(役割)があって、「それぞれの持ち場で力を発揮して、よいハーモニーを奏でよう」と社員に呼びかけています。

佐渡

会社を指揮することは、私にはまったくできそうにありません(笑)。

一同

笑

山本

佐渡さんにお会いしたら、是非お考えを聞かせてもらいたいことがあったので、それから質問させていただいてよろしいでしょうか。

我々が生業にしている科学技術は、自然や生命に対する興味から生まれるもので、有史以来、人類の身近にあったものだと思うのです。たとえば洞窟の壁画を描くとすると、まず最初に何かを描きたいという”思い“が湧き、その”思い“を実現するために画材が必要だと考え、その画材をつくるために、いろいろな失敗と工夫を繰り返した。そして、繰り返しの先に成功して壁画が描けた。そんな数々の”思い“と失敗と工夫を積み重ね、体系化していくことで、今日の科学技術といわれるものに成長したのだと思っています。翻って、音楽は、どうやって生まれてきたのだと思われますか。

佐渡

これは、なかなか難しい質問ですね。私は学者ではないので、人類学や歴史的なところは抜きでお答えさせていただきますが、太古の音楽は自分の思いや感動を伝えるものとして生まれてきたのだと思います。リズムを叩いたり、節回しをつけたりすると、言葉と同じかそれ以上のパワーで思いを伝えることができる。

山本

なるほど。たしかに音楽は心を揺さぶります。

佐渡

そんなところから徐々に旋律が生まれ、音楽という概念が生まれてきたのではないでしょうか。そして、音楽が今日のように文化のひとつとして数えられるようになるには、2つのエポックメイキングな出来事があったと思います。

山本

なんでしょうか、それは。

佐渡

一つは宗教と出会ったことです。音楽の力が布教に役立つと気づいた人が積極的に取り入れるようになった。教会音楽はもちろん、お経やコーランも、同じように音楽的な要素を含んでいますよね。そうすると、テクニックのある人が重宝されるようになり、音楽に携わりたいと考える人も増えていったのではないかと思います。

山本

なるほど。

佐渡

もうひとつは楽譜の登場です。私は大発明だと思っています。譜面を見れば同じ音楽を再現できる。遠く離れたところでも、時間さえも飛び越えることができるようになったんです。現代の私たちがモーツァルトやベートーヴェンの曲を演奏できるのも、楽譜の恩恵があってこそです。

山本

たしかに、その通りですね。私も若い頃、楽譜は穴が開くほど見ていました。そこには音楽家の、それこそ魂が写し出されていたんでしょうね。ベートーヴェンといえば、佐渡さんは大阪・関西万博の開会式で第九(交響曲第9番「歓喜の歌」)を指揮されていましたね。合唱に加わった方は1万人もいらしたとか。

佐渡

はい。<1万人の第九>は何度も指揮させていただいていますが、万博の開幕に合わせてということで、今回は殊更感慨深かったですね。第九の歌詞はご存知ですか?

山本

はい、もちろん。

佐渡

異なる背景を持ち、違う生き方をしている世界中の人が不思議な魔法の力によって兄弟となる。そんな歌詞なんですが、けっこう厳しいことも言ってるんですよね。とくに「抱(いだ)き合いなさい」というフレーズ。これは抱き合わなければ兄弟にはなれないと言っているんです。これはまるで、分断が進む今日の世界を言い当てているようで、我々に対する応援歌のように聞こえました。

山本

おっしゃる通りですね。今こそ「歓喜の歌」が世界中で歌われるべきときなのかもしれませんね。

「共に生きる喜び」を伝える

山本

今回の第九もそうですが、市民コンサートや、チャリティイベントなど佐渡さんはコンサートホールを飛び出して活動されることも多いですよね。何かお考えがあってのことなんでしょうか。

佐渡

東日本大震災のとき、忘れられない経験があるんです。発災直後から、警察や消防、自衛隊や医師、救援物資を運ぶドライバー、そういう方々が本当に尊い仕事をされていました。私も、苦しんでいる方々、悲しみのうちにいる方々のお力になりたいと思ったのですが、音楽家は何にもすることができない。無力感でいっぱいでした。震災から5カ月後、縁があって岩手県の沿岸部の津波の跡が生々しい場所でコンサートをさせてもらう機会があったんです。クラシックの祈りの曲に加えて、ご高齢の方もご存知の日本の曲も何曲か織り交ぜて、せめて少しでも元気を出してもらえたらとタクトを振ったんです。そうしたら、みなさん、口ずさんでくださるんですよ。涙を流して喜んでくださる。私も心の底から感動し、心を揺さぶられました。

これはなんでしょう、音楽って、目の前の空気の振動でしかないんですよ。医療や食糧支援に比べたら、本当に微々たる力でしかありません。だけど音楽は、その瞬間を共有することで、みんなと一緒にいるんだと思える。音楽ってたぶん、さまざまな人が一緒に生きていることを喜び、感じさせてくれるためにあるんじゃないかと、そのとき強く思ったんです。

山本

そんなご経験がおありだったのですね。

佐渡

私は指揮者ですから、本来、音程を直したり、テンポを整えたり、美しいフレーズやハーモニーを作ることが仕事です。若い頃はそんな風に良い音楽を作ることしか考えていなかったんですが、いまは、こんな風に音楽を通じて生きる喜びを伝えられたらということを強く意識していますね。

夢を叶えてくれるもの

佐渡

以前、島津製作所さんの研究所にお邪魔させてもらったんですが、いや、驚きましたね。

山本

けいはんなの基盤技術研究所ですね。

佐渡

何が驚いたって、「感動」とは何かという研究をされているところを見せていただいて。感動を届けることを仕事にしている僕らからすると、これはちょっと解明されたら困るんじゃないか(笑)と思いながらも、実に興味深く聞かせてもらいました。

山本

(笑)芸術家の方にそうおっしゃっていただけると、ありがたいですね。

佐渡

それに関してもう少し、聞かせてもらえますか。

山本

もちろんです。では、佐渡さんは、心はどこにあると思われますか。

佐渡

それは、脳でしょう。心と言われてるものがなんなのか、よくはわかりませんが、感情も脳が司っていますよね。

山本

我々もそう思っています。ですが、本当に脳だけの仕事なのかというと、実のところ、誰もわかっていないんです。

佐渡

え、そうなんですか?

山本

歴史を紐解いてみても、人間の体って、人類のいちばんの興味の対象だったわけです。体はどうやって動くのか、どうやって音を聞いているのかなど、本当に大勢の科学者や医師が研究してきたわけです。それだけやっても、まだわからないことだらけなんです。

佐渡

たしかに、そうですね。

山本

そして、その中でもいちばんわかっていないのが脳なんです。とりわけ感動や共感といった心の部分は、いったいどうやって発生しているのか、誰も知りません。昔から、考えるのは頭で、心は、胸に手を当てるところ、心臓あたりにあるなんていわれてきましたね。その直感は、あながち間違いじゃないかもしれないのです。

佐渡

ほう。

山本

たとえば音楽を聴くと、耳から入った音が電気信号に変わって脳に届けられる。もしかしたら空気の振動を感じた皮膚の感覚や、目で見た佐渡さんの表情も、電気信号で脳に伝えられるかもしれません。で、その電気信号は脳に届けられるだけじゃなくて、体のいろんなところに伝わっていくんです。それで、感動して涙を流したり、心臓の鼓動が早くなったり、思わず微笑んだりする。そういう体の動きが、いってみれば共鳴して、感動として脳が自覚していたりするんじゃないかと我々は考えています。

佐渡

共鳴ですか。体の部分部分が、オーケストラのように奏でているようなものでしょうか。

山本

いいですね、体でオーケストラ。

佐渡

夢がありますね。

山本

そういっていただけると、冥利に尽きます。私は、科学技術が与えてくれるものは、人類の夢だと思うんです。

佐渡

たしかに、科学技術は人間の夢をいくつも実現してきましたね。

山本

はい。豊かな暮らし、健康な日常。有史以来、人類がこうあってほしいと願ってきた夢を、科学技術は一つひとつ実現してきました。だけど、科学技術は、使い方によって大きく姿を変えるんですね。人類を滅ぼすような武器を作り出すことに使われてきたことも事実です。ですから、与えてくれるものというより、与えてもらいたいものと言ったほうがいいかもしれません。私は、科学技術が、まだ人類が実現できていない夢、いまはまだ見ることさえできていない夢を、これから先も一つひとつ実現する大切なツールであってほしいと心から願っています。

佐渡

私も、そう願っています。

山本

本日は、ありがとうございました。

会場:フォーチュンガーデン京都(島津製作所 旧本社ビル)