150年の歩み

150年の歩み

「科学技術で社会に貢献する」という志を持ち、 たゆまぬ努力と挑戦を続けてきた 島津製作所の150年の歩みを振り返ります。

「科学技術で社会に貢献する」という、 志を持ちたゆまぬ努力と挑戦を続けてきた 島津製作所の150年の歩みを振り返ります。

明治8年~明治26年

理化学器械製造の業を始める

'%20fill='%231a1a1a'/%3e%3c/svg%3e)

明治8年~明治26年

理化学器械製造の業を始める

-

-

京都木屋町二条南で創業、 教育用理化学器械製造を開始

-

-

日本で民間初の有人軽気球の飛揚に成功

京都府民の理科教育への関心を高める目的で、初代源蔵のもとに軽気球製作の話が持ち込まれた。一枚の絵を頼りに考案。京都御所の広場で約5万人の見物客が見守るなか、軽気球は人を乗せて揚がった。

-

-

舎密局のドイツ人科学者ワグネル博士の技術指導を受ける

ワグネル博士から贈られた足踏み式木製旋盤で理化学器械を製作した。

-

-

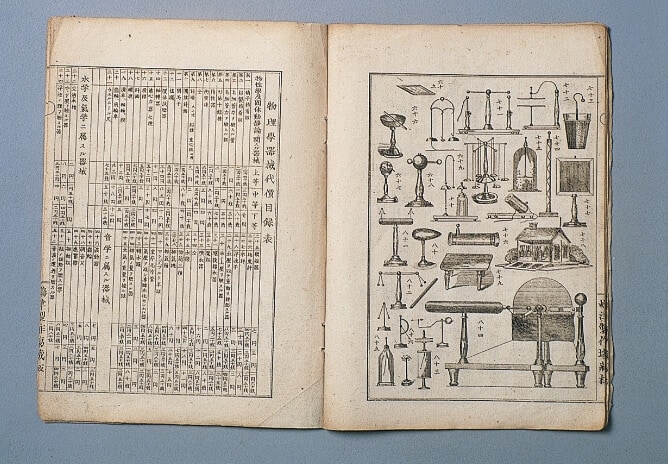

『理化器械目録表』を発行

総数110点の理化学器械などを収載した商品カタログとして発行。当時の小中学校の科学教育に必要な器械を網羅。理化学器械に加えて模型や鋳造製品など、どんな注文にも応じることも明記している。

-

-

梅治郎(二代源蔵)15歳で、ウィムシャースト式感応起電機を完成

-

-

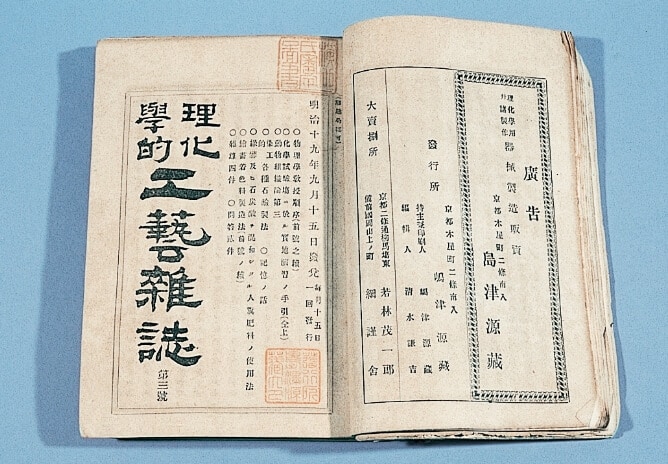

月刊『理化学的工芸雑誌』を創刊

初代源蔵が科学技術に関する月刊誌として創刊。当時の新進気鋭の学者による新知識、高邁な学術論とともに、実用に則した科学技術が紹介されている。島津製作所創業記念資料館に現存。

-

-

科学標本の製造を開始

明治27年~大正5年

事業拡大の礎を構築

'%20fill='%231a1a1a'/%3e%3c/svg%3e)

明治27年~大正5年

事業拡大の礎を構築

-

-

標本部を新設

二代源蔵は社業の傍ら教師として理科教育にあたり、自社に標本を扱う標本部を新設。珍獣野鳥の剥製、人体の骨格や生理模型など、多種多様な標本ならびに模型を製作し、学校などからの注文に応じた。

-

-

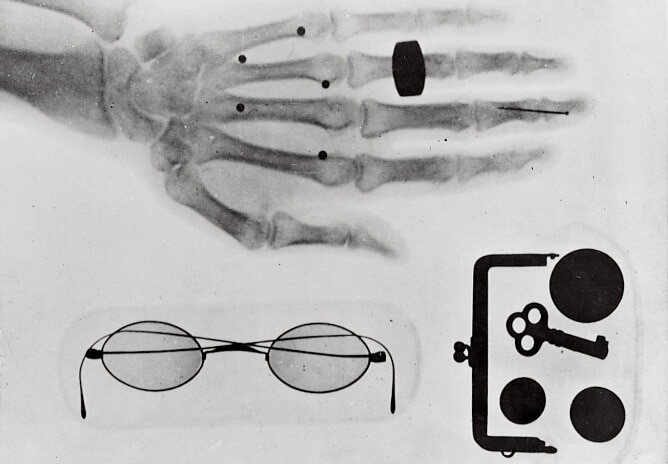

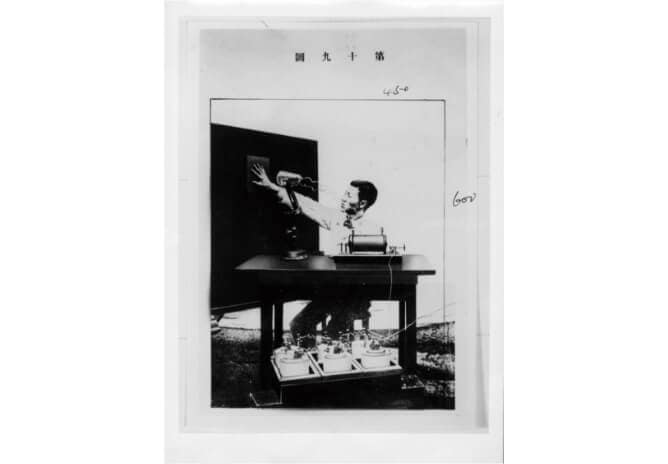

X線写真の撮影に成功

ドイツの物理学者レントゲン博士によるX線発見の11カ月後に、島津の実験場で第三高等学校(京都大学の前身)村岡教授とともに、二代源蔵と弟の源吉がX線写真の撮影に成功。ここから島津のX線の歴史が始まる。

-

-

初めて蓄電池の製造に成功、島津源蔵の頭文字をとり、のちに(1908年)GS蓄電池として販売開始

-

-

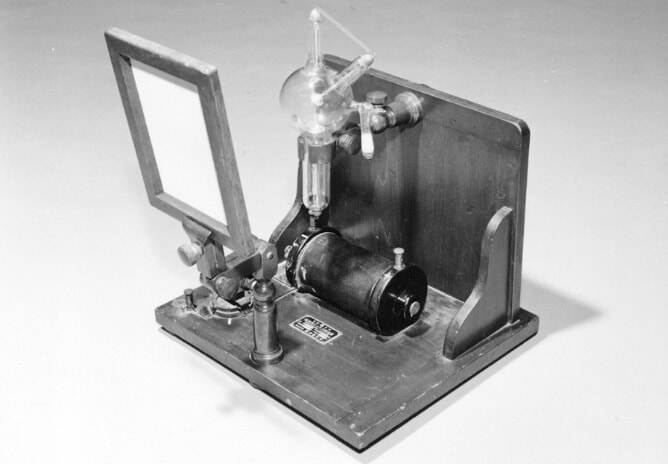

教育用X線装置の製造を開始

-

-

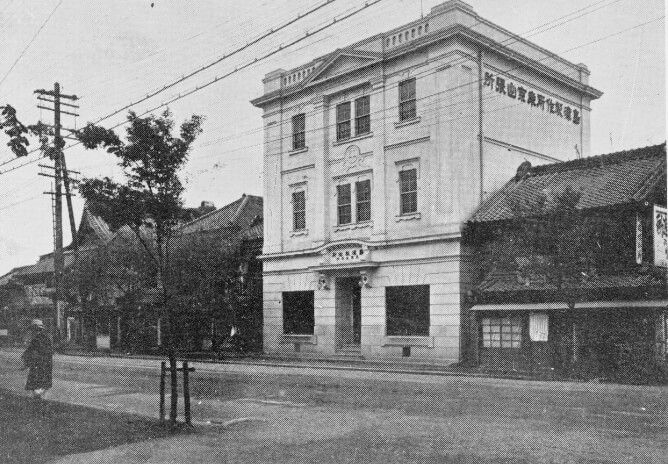

大阪仮出張所(1906東京出張所・1909九州販売店)を開設

-

-

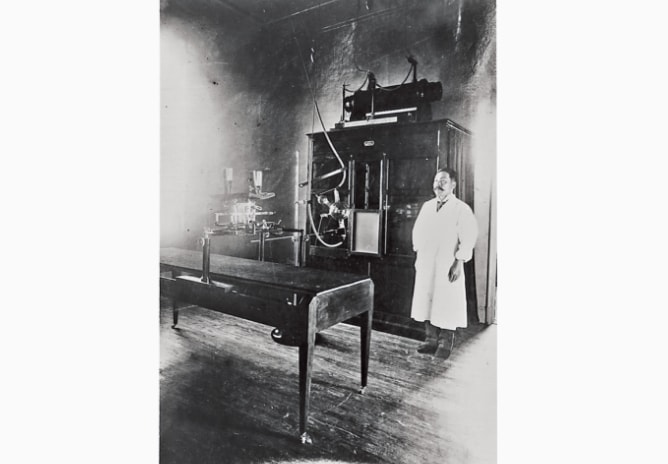

日本初の医療用X線装置を完成

海外から医療用X線装置が輸入され始めた。島津も発動機を用いた直流発電により蓄電池を充電し、これを電源とするウェネルト断続器インダクションコイル式直流大形X線装置を完成。千葉県国府台陸軍衛戍病院に納入。

-

-

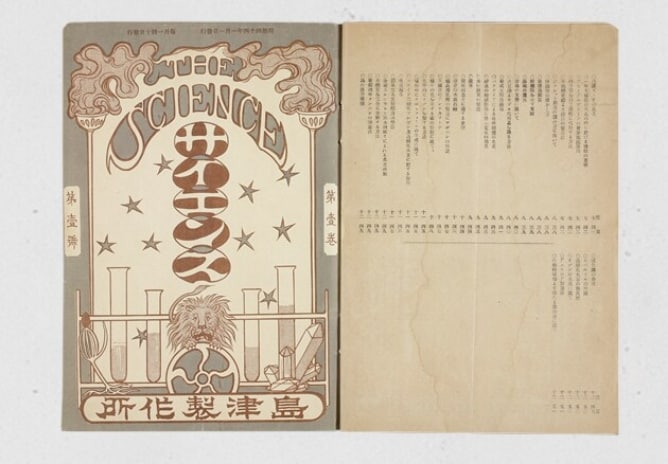

月刊技術機関誌『サイエンス』を創刊

-

-

交流電源を使用した国産最初の大型医療X線装置

整流器を使用し交流を直流に変えて電源とした感応コイル式X線装置を滋賀県日本赤十字大津支部病院に納入。日本における医療用X線装置のパイオニアとして、黎明期をリードしていく。

-

-

丸十の商標登録

大正6年~昭和19年

近代企業への脱皮

'%20fill='%231a1a1a'/%3e%3c/svg%3e)

大正6年~昭和19年

近代企業への脱皮

-

-

蓄電池事業を分離し日本電池(株)(現 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション)設立

-

-

株式会社に改組 社長に二代島津源蔵が就任

-

-

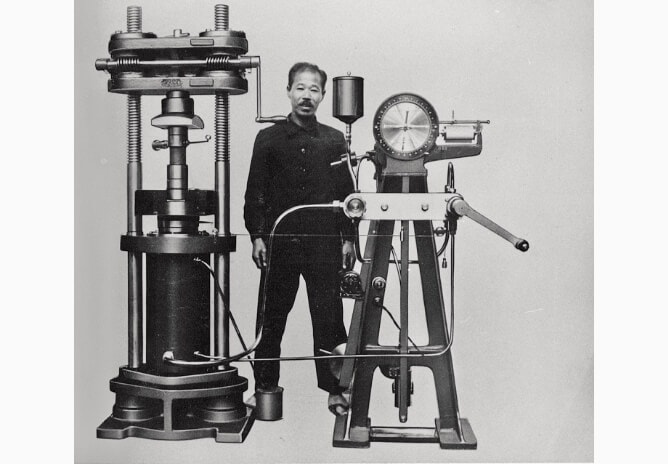

材料試験機の製造を開始

理化学器械の一つとして、繊維試験機を製作。2年後には、京都帝国大学の松村教授の指導を受けて繰り返し衝撃試験機を、その後アムスラ式油圧耐圧試験機、ショッパ式引張試験機を製品化。試験器メーカーとしての基盤を固めた。

-

-

医療用X線装置「ダイアナ号」を発売

1910年代に入るとX線装置は普及期を迎え、島津も新製品を次々と開発。中でもダイアナ号は改良を重ね、1935年頃までのロングセラーとなった。操作が簡単になり爆発的な売れ行きで、海外へも輸出。結核の診断にも役立ち、多くの患者を救った。

-

-

てんびんの製造を開始

-

-

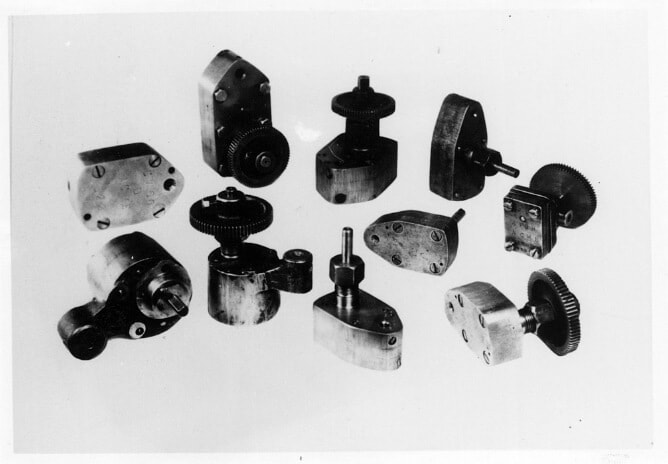

歯車機械(歯車減速機「ギャーカップリング」)の製造を開始

-

-

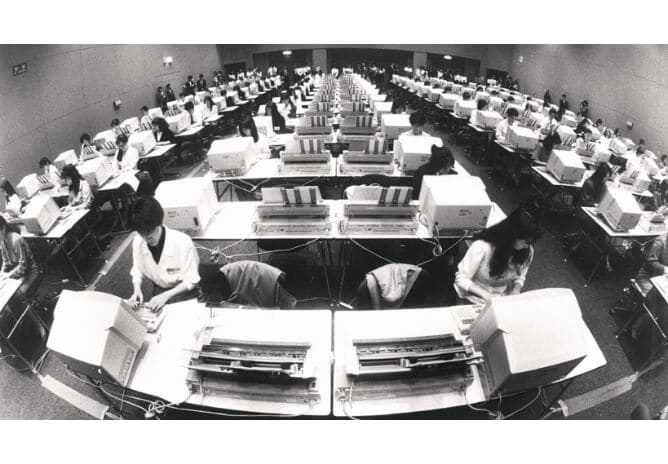

第1回レントゲン講習会を開催

島津主催のレントゲン講習会を河原町本店で開催。X線による診療は新しい分野であり、X線に関する正しい知識の普及、装置の操作修得が放射線医学界にとって最も大切な課題であった。

-

-

ドイツ ベルリンに出張所を開設

-

-

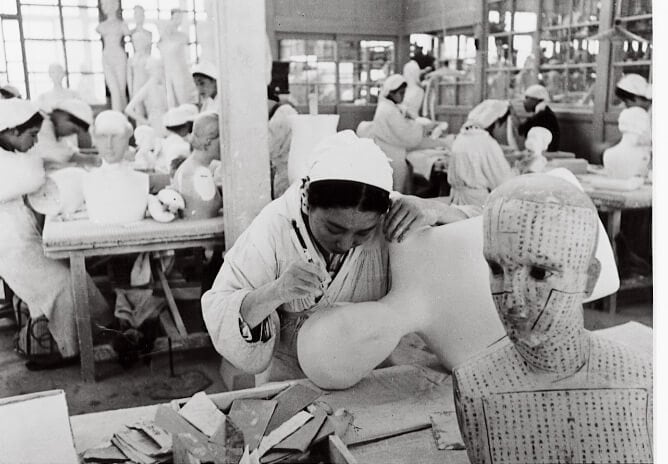

マネキンの生産を開始

洋装化により、輸入マネキンが増加したが破損品も多かった。島津は標本部の人体模型製作技術を活用して、マネキンの修理・生産を開始。最盛期には全国生産の85%以上を占めた。現在は他社に引き継がれている。

-

-

繊維機械(紡糸用ポンプ・ノズル)製造開始

-

-

島津レントゲン技術講習所(現 京都医療科学大学)を開所

X線に関する正しい知識・技術を身につけた専門技師を養成するための講習所。修業期間は6カ月。当時の中学校卒業以上の者を全国から募集して試験を行った。第1回の入学生は本科20人と聴講生20人を合わせて40人であった。

-

-

社長・二代島津源蔵、わが国十大発明家の一人として賜餐にあずかる

二代源蔵が発明した蓄電池原料の鉛粉をつくる「易反応性鉛粉製造法」は、当時輸入に頼っていた鉛粉の性質・コストを大幅に革新した功績が認められて、日本十大発明家のひとりに選ばれた。

-

-

工業用X線透視検査装置(ウエルテス)の製造を開始

-

-

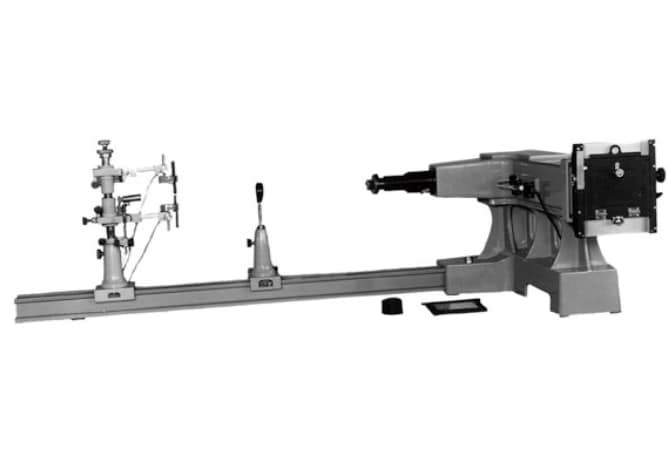

光分析装置(分光写真器)・X線分析装置の製造開始

-

-

航空機器(機体部品)の製造を開始

-

-

私立島津製作所青年学校(現 島津工科学校)を開設

-

-

プロセス制御計器の製造を開始

-

-

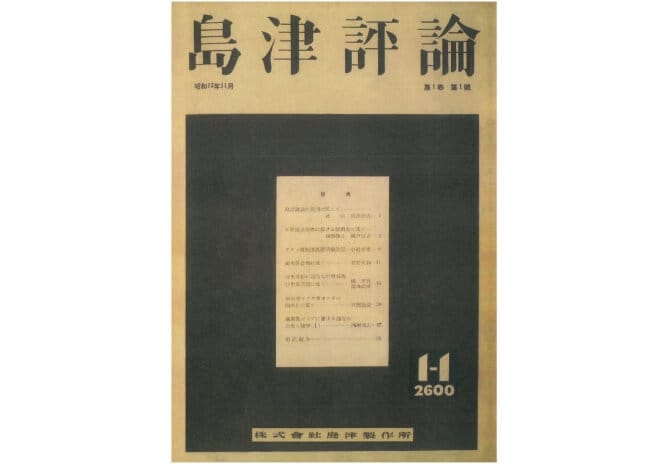

『島津評論』を創刊

昭和20年~昭和45年

戦後の再建から発展へ

'%20fill='%231a1a1a'/%3e%3c/svg%3e)

昭和20年~昭和45年

戦後の再建から発展へ

-

-

生産再開

8月の終戦翌日に緊急役員会を開き、終戦処理を開始。9月に全従業員が退職したが、翌10月に2,865人の再採用者を決め、11月に生産を再開。第三代社長に鈴木庸輔を選任。再建計画に基づく本格的な活動が始まった。

-

-

電子顕微鏡を日本初の商品化

-

-

標本部を分離、京都科学標本(株)(現 (株)京都科学)を設立

-

-

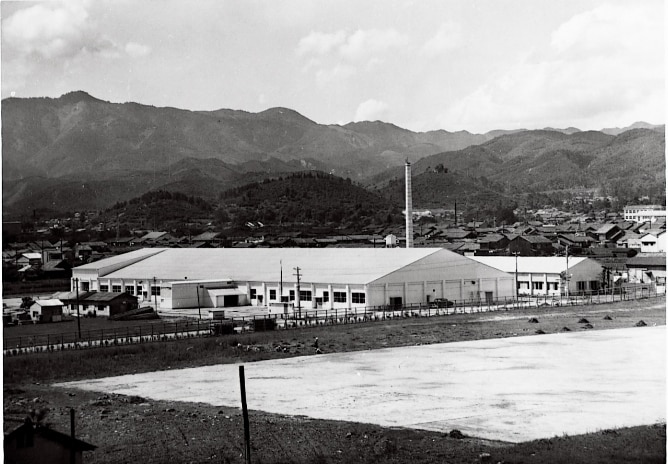

天皇陛下(昭和天皇)三条工場に行幸

昭和天皇が戦後の民情視察と産業奨励のために京都府下に行幸された折、陛下をお迎えし三条工場の案内をした。電子顕微鏡室では、陛下がご研究の珪藻を、電子顕微鏡でご覧になった。

-

-

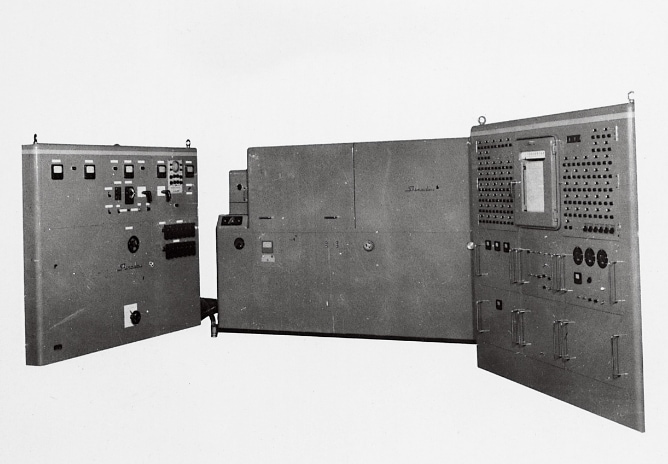

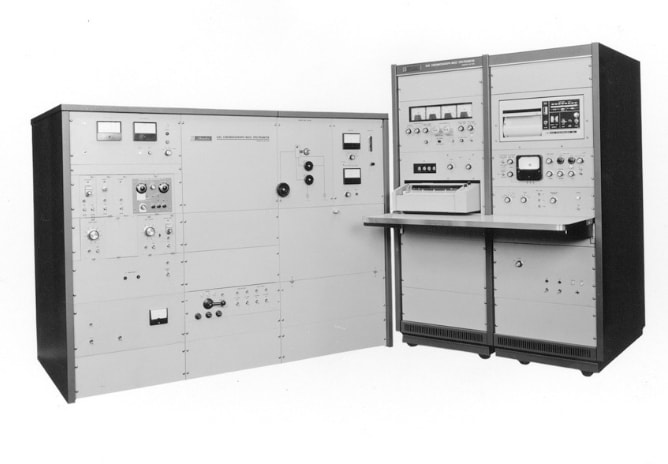

国産初の直読式発光分光分析装置(カントレコーダ)の販売開始

-

-

航空機器部門を開設

-

-

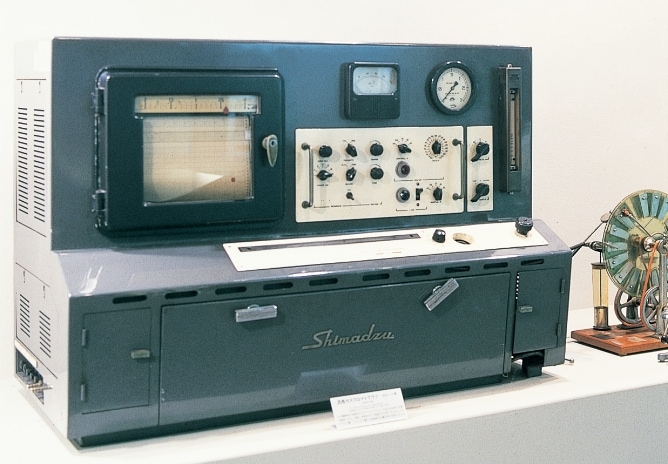

日本初のガスクロマトグラフ(GC)の販売開始

ガスクロマトグラフ(GC)の商品化に成功。石油製品、溶剤、薬品、食品原料などの成分分析に革新をもたらした。GCは、化学産業や食品産業の発展とともに広く普及し、現在もGCのトップメーカーとして分析装置を開発し続けている。

-

-

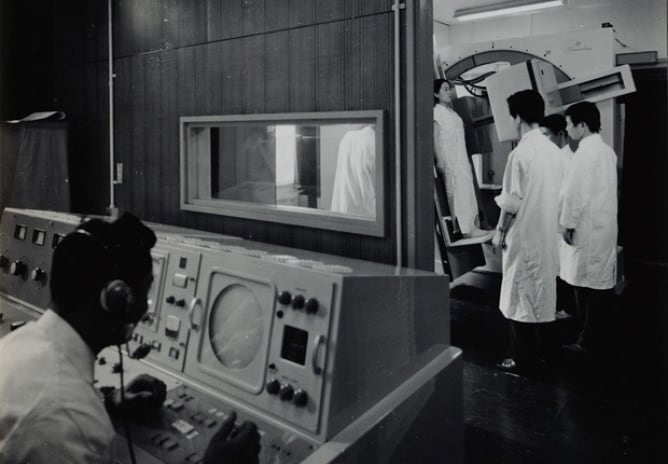

世界初遠隔式X線テレビジョンシステムの販売開始

-

-

ニューヨークに駐在員事務所を開設

-

-

西ドイツにShimadzu(Europa)GmbH(SEG社)を設立

昭和46年~平成6年

世界市場を開拓・拡大

'%20fill='%231a1a1a'/%3e%3c/svg%3e)

昭和46年~平成6年

世界市場を開拓・拡大

-

-

ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)の販売開始

-

-

高速液体クロマトグラフ(LC)の販売開始

-

-

創業100周年、島津創業記念資料館開設

-

-

米国にShimadzu Scientific Instruments, Inc(SSI社)を設立

-

-

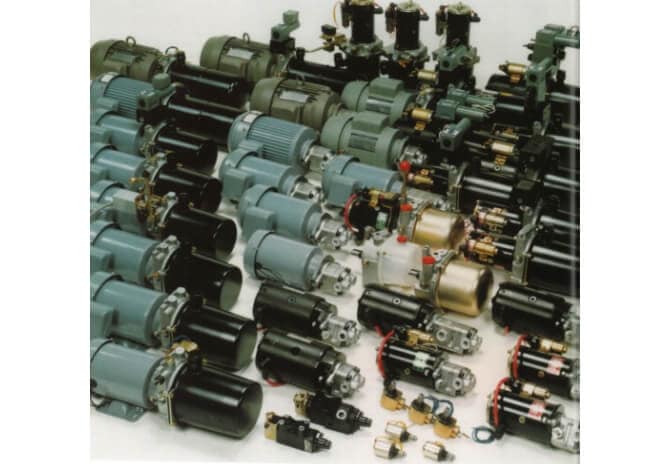

油圧機器部(現 フルイディクス事業部)を設置

-

-

カイロに中近東事務所を開設

-

-

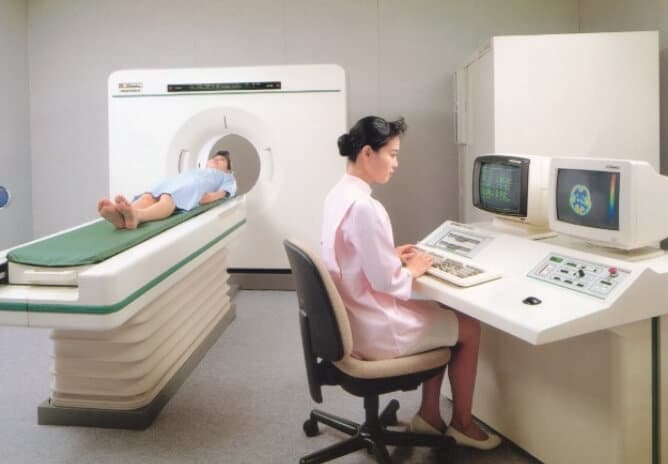

医療用X線CTスキャナの販売開始

-

-

北京に分析機器サービスステーションを開設

翌年北京事務所を開設 -

-

米国にShimadzu Precision Instruments, Inc(SPI社)を設立

-

-

アルゼンチンに中南米事務所を開設

-

-

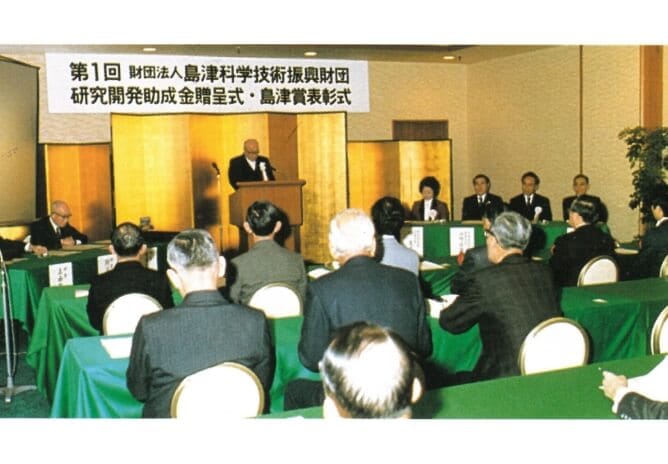

島津科学技術振興財団の設立

科学技術に関し、研究開発の助成および振興を図り、日本における産業の発展と福祉の増進に寄与する趣旨で設立。すぐれた研究開発に対する助成と功労者表彰(島津賞)を実施している。

-

-

国産初の空冷式TMPの販売開始

航空機器のタービン技術を活用して真空状態を作り出すTMPを開発。加速器・核融合などが主用途であったが、その後、電子・半導体製造プロセス向けの開発を進め、現在は環境分野でも使用されている。

-

-

売上高1000億円、経常利益100億円達成

-

-

「HEADTOME IV」を共同開発

PET検査薬を体内に投与して、生体の活動や機能を画像化、定量測定するPET装置。当時は脳機能の研究が主な用途。秋田県立脳血管研究センター(現秋田県立循環器・脳脊髄センター)との共同開発を行った。

-

-

英Kratos Groupを買収

-

-

シンガポールにShimadzu(Asia Pacific)Pte. Ltd.(SAP社)を開設

-

-

オーストラリアに分析事業を担うShimadzu Oceania Pty. Ltd.(SOP社)を設立

(1996年に医用事業を担うSOPM社設立に伴い、SOPSに社名変更、2025年4月に両社統合でSOP社となる) -

-

新経営理念「『人と地球の健康』への願いを実現する」制定

平成7年~平成16年

困難を克服しV字回復へ

'%20fill='%231a1a1a'/%3e%3c/svg%3e)

平成7年~平成16年

困難を克服しV字回復へ

-

-

フィリピンにShimadzu Philippines Manufacturing, Inc.(SPM社)を設立

-

-

米国にShimadzu U.S.A. Manufacturing, Inc.(SUM社)を設立

-

-

ベトナムにShimadzu Vietnam Medical Hi-Tech Company Ltd.(SVM社)を設立

-

-

英国にShimadzu Research Laboratory (Europe), Ltd.(SRL社)を設立

-

-

香港に島津(香港)有限公司を設立

-

-

インドにShimadzu India Pvt., Ltd. を設立

-

-

回診用X線撮影装置「MobileArt」発売

-

-

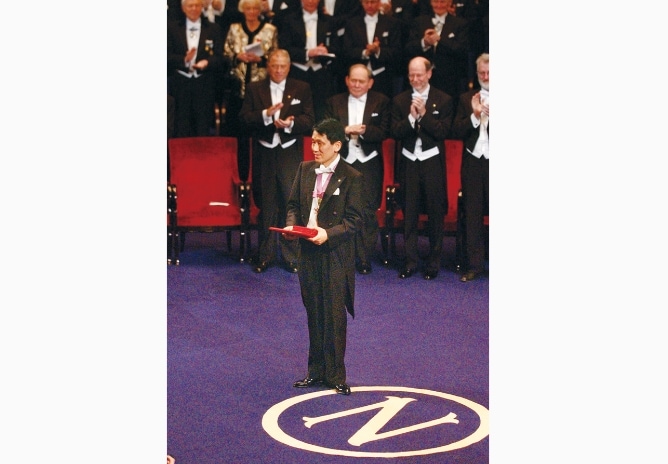

田中耕一ノーベル化学賞受賞

翌年、田中耕一記念質量分析研究所を設立ソフトレーザー離脱イオン化法を完成させた功績により、田中耕一がノーベル化学賞を受賞。翌年「田中耕一記念質量分析研究所」設立。質量分析技術の研究開発を行い、同時に外部研究機関との共同開発も進めている。

平成17年~平成29年

グローバル展開を加速

'%20fill='%231a1a1a'/%3e%3c/svg%3e)

平成17年~平成29年

グローバル展開を加速

-

-

カナダにShimadzu Software Development Canada, Inc.(SSDC社)を設立

-

-

ドバイにShimadzu Middle East & Africa Fze.(SMEA社)を設立

-

-

京都医療科学大学の設立

島津レントゲン技術講習所の開所以来、修学期間の延長やカリキュラムの変更、幾度もの改称を経て、2007年4月、島津学園 京都医療科学大学に改組。診療放射線技師を育成している。

-

-

京都府南丹市で「島津製作所の森」づくり活動開始

「京都モデルフォレスト運動」に参画し、京都府南丹市八木町にある森を「島津製作所の森」と命名。従業員とその家族によるボランティアと地域の方々との連携で、森の保全活動を行っている。

-

-

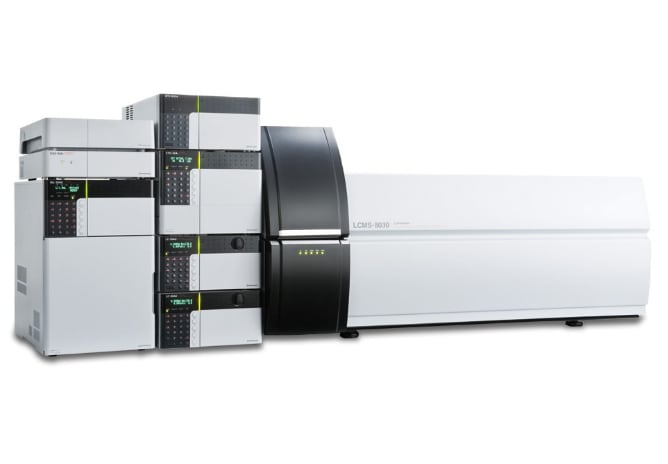

国産初のトリプル四重極型LC質量分析計「LCMS-8030」発売

-

-

南アフリカにShimadzu South Africa (Pty), Ltd.(SSA社)を設立

-

-

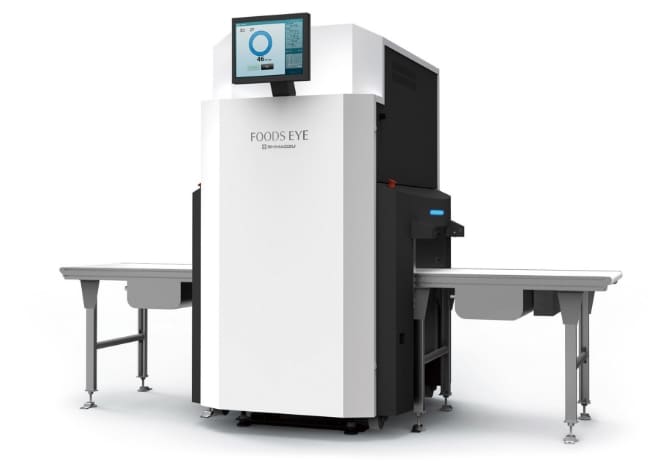

食品放射能検査装置「FOODSEYE」を発売

東日本大震災による原発事故で、米の放射能汚染の風評被害が拡大。これを解決するために、迅速な安全確認と全数検査が可能な、食品放射線検査装置「FOODSEYE」を開発。

-

-

ウルグアイにShimadzu Latin America, SA.(SLA社)を設立

-

-

惑星分光観測衛星「ひさき」に島津の回折格子が搭載

2013年に打ち上げられた惑星分光観測衛星「ひさき」の心臓部に、島津の回折格子がキーデバイスとして採用。

-

-

アメリカおよび中国にイノベーションセンターを開設

-

-

2016年度「なでしこ銘柄」に選定

-

-

欧州およびシンガポールにイノベーションセンターを開設

平成30年~令和6年

科学技術で社会課題の解決へ

'%20fill='%231a1a1a'/%3e%3c/svg%3e)

平成30年~令和6年

科学技術で社会課題の解決へ

-

-

「ヘルスケアR&Dセンター」を開所

分析計測技術と医用画像診断技術を生かした技術開発を行う。ライフサイエンス分野の深耕、科学技術を用いた高齢化社会への貢献、健康を増進させる食品開発支援など、社外連携により社会課題の解決を目指す。

-

-

新型コロナウイルス検出試薬キットを発売

生体試料のPCR検査をより簡便・迅速にする、独自のAmpdirect技術を用いて、「Ampdirect™ 2019-nCoV検出キット」を開発。

-

-

少量の採血でアルツハイマー病の予測を目指す血中アミロイドペプチド測定システム「Amyloid MS CL」が医療機器承認を取得

-

-

クリニック向け遺伝子解析装置「AutoAmp」を発売

新型コロナウイルスの検査体制拡充に貢献 -

-

頭部と乳房の検査に特化した世界初のTOF-PET装置「BresTome」を発売

-

-

国際環境イニシアティブ「RE100」に加盟

2050年までに国内外の島津グループにおける事業活動で使用する電力を再生可能エネルギー100%とすることを宣言。CO2排出量削減に向けた省エネの取り組みや再生可能エネルギーの利用を推進していく。

-

-

「Shimadzuみらい共創ラボ」をけいはんな学研都市に開所

研究開発・新事業創出の高度化・多様化を実現するために、オープンイノベーションによる共創空間として開所。先進的で独自性の高い技術である先端分析、脳五感・革新バイオ、AI(人工知能)などの研究開発に取り組んでいく。

-

-

日水製薬株式会社(現:島津ダイアグノスティクス)が島津グループへ

臨床向け試薬の研究開発と販路を持つ日水製薬株式会社を島津グループに迎え、臨床診断・微生物検査・細胞関連の事業領域においてシナジーを創出。

-

-

「Shimadzu Tokyo Innovation Plaza」を神奈川県川崎市に開所

分析計測機器の応用技術開発や顧客の技術サポートを推進し、オープンイノベーションを強化する目的で開所。世界最高水準の研究エリアから新たな価値創出を目指す。

-

-

分析計測事業の米国子会社がR&Dセンターを開所

製薬分野での事業拡大に向けて開発機能を強化

-

-

業容拡大に向けて物流・ラボ・システムGC組み立て機能を強化

中東・アフリカ地域統括会社 Shimadzu Middle East & Africa FZE(SMEA社)が本社事務所を新築