島津源蔵のDNA

島津源蔵のDNA

源蔵から今に受け継ぐ

挑戦のDNA、その軌跡

技術立国を目指し、

理化学器械の製造事業を興した

初代源蔵。

さらに、その息子3人が事業を拡大。

世の中が求める技術や製品を

生み出すべく挑戦を続け、

現在まで受け継がれている

島津のDNAの軌跡をたどります。

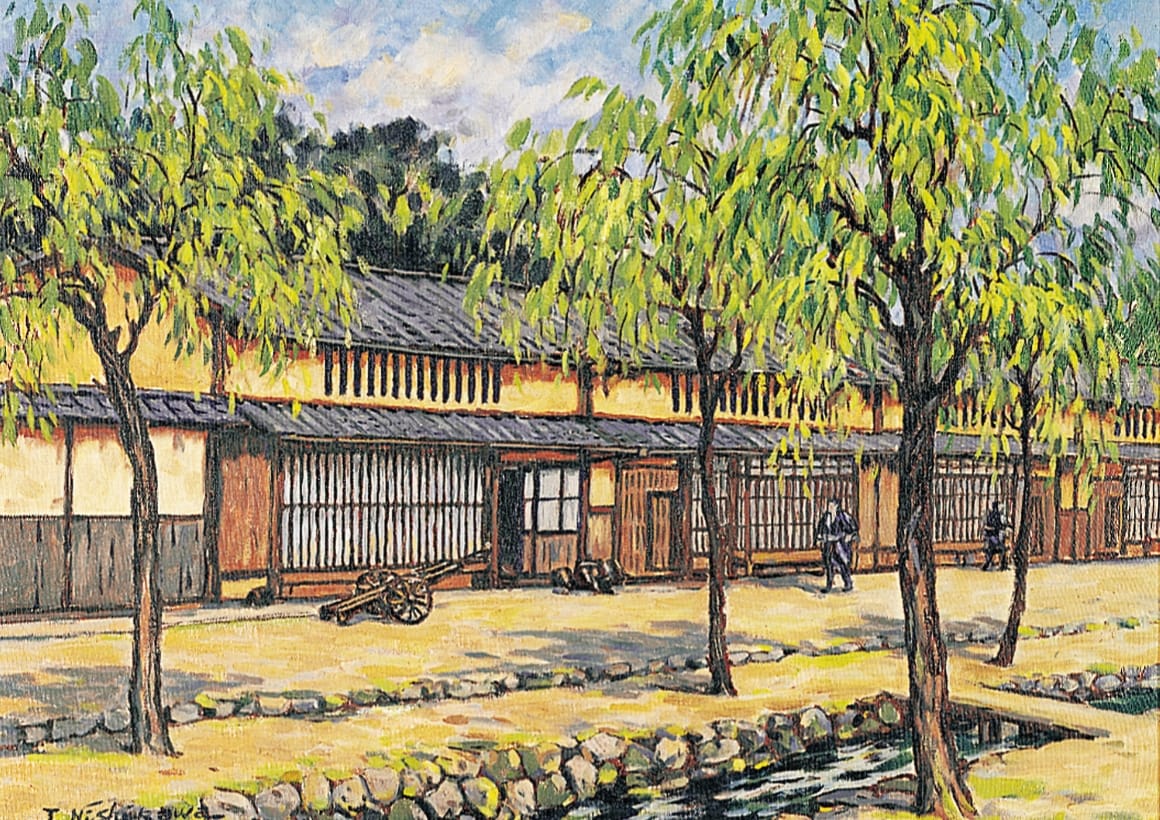

島津家のルーツ

創業者の祖先と薩摩の島津義弘公の縁。300年の時を超えて新たな歴史が紡がれていきます。どのような世の中だったのか、創業の前夜を紹介します。

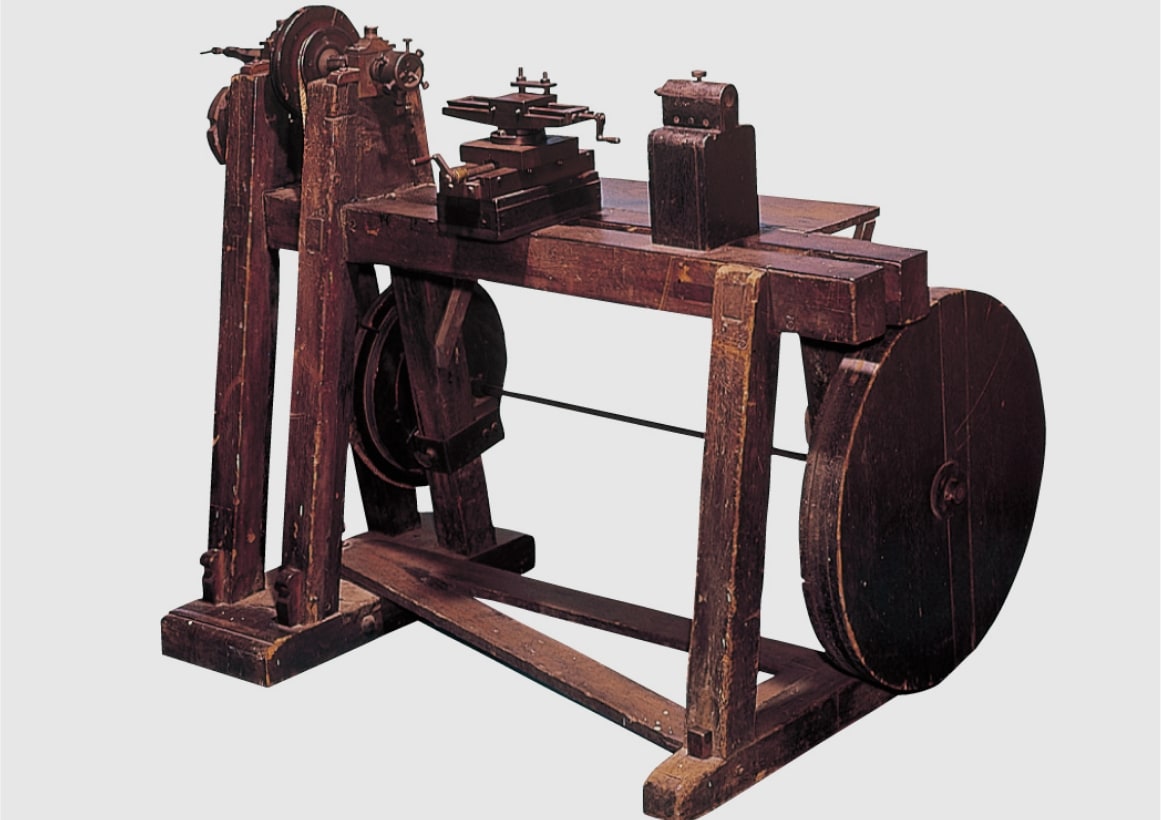

京都とともに歩み

チャンスをつかんだ初代源蔵

明治維新後の京都で、科学と産業の新たな風を受けた初代源蔵。

近代技術と出会い、外国人技術者から学んだ知識をもとに

島津製作所を創業します。

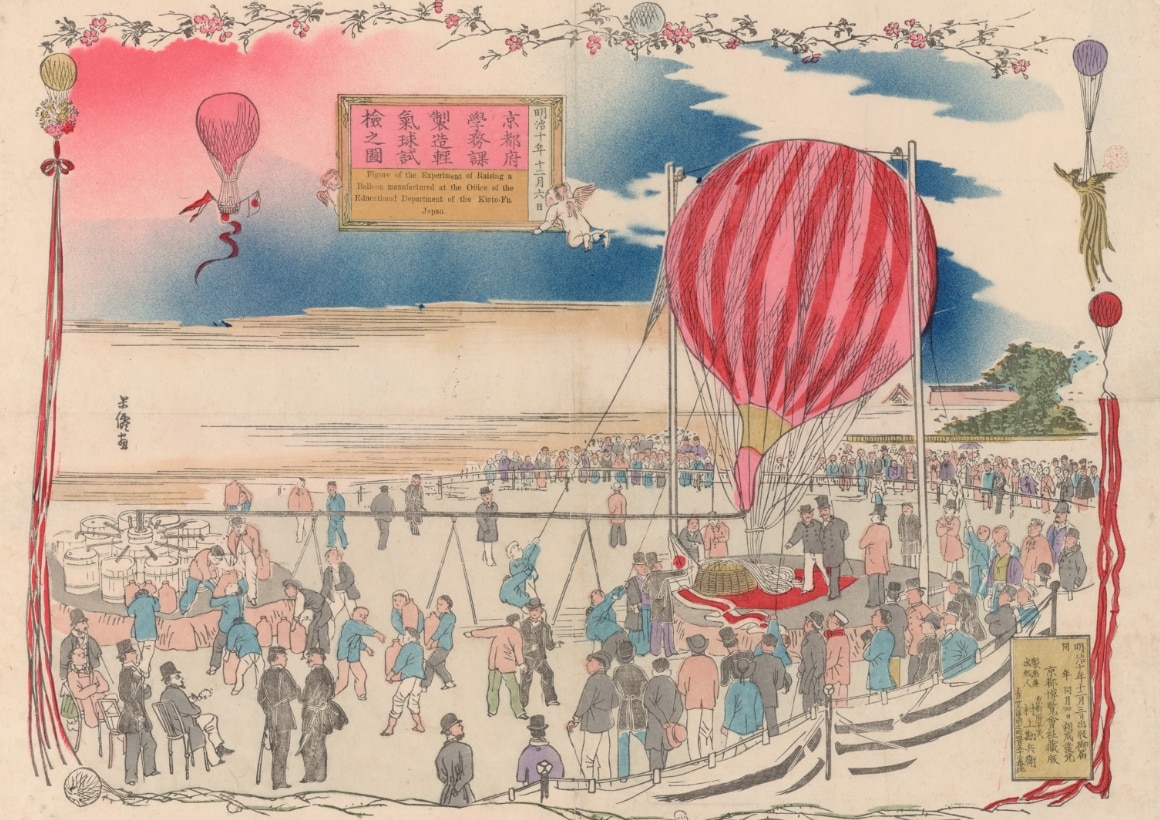

日本の民間で初の軽気球飛揚、

長男梅治郎も成長

京都御所で軽気球を飛揚させた初代源蔵。その技術力に

多くの人々が驚きました。そして、若くしてその才能を開花させた

長男の梅治郎。父とともにさらなる発展を築きます。

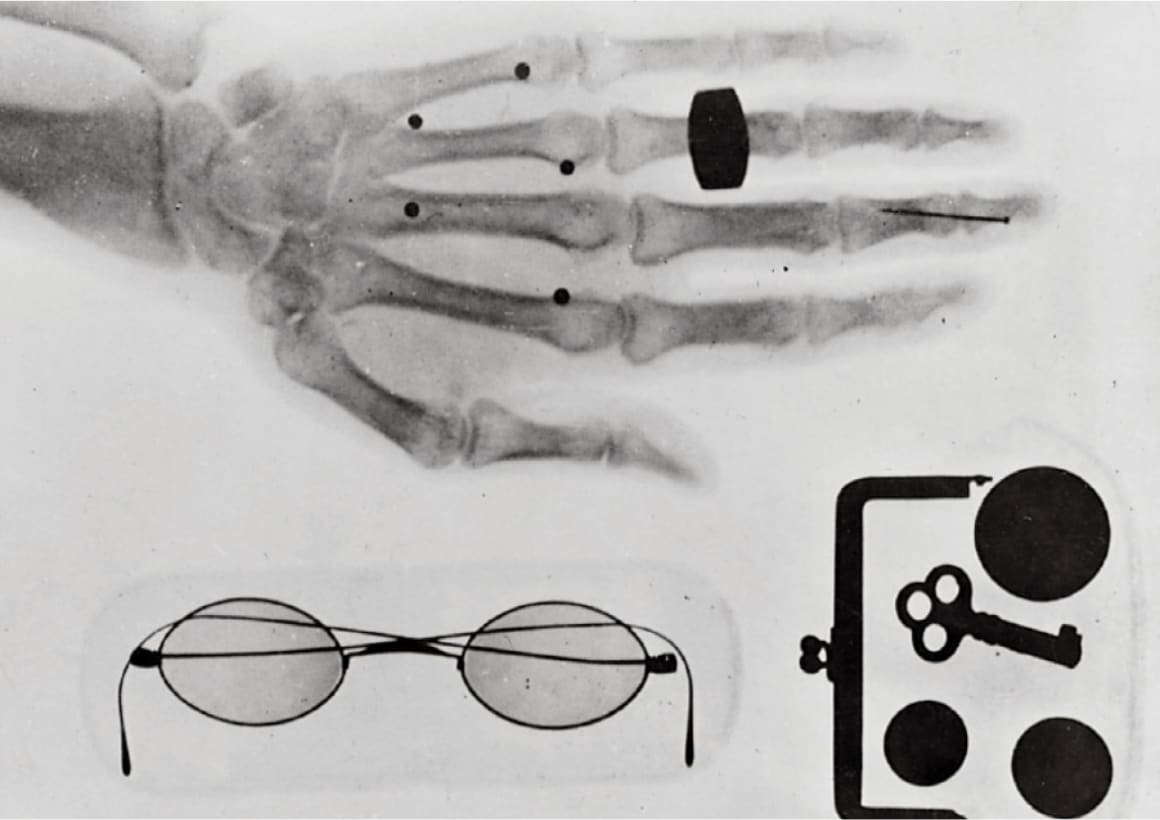

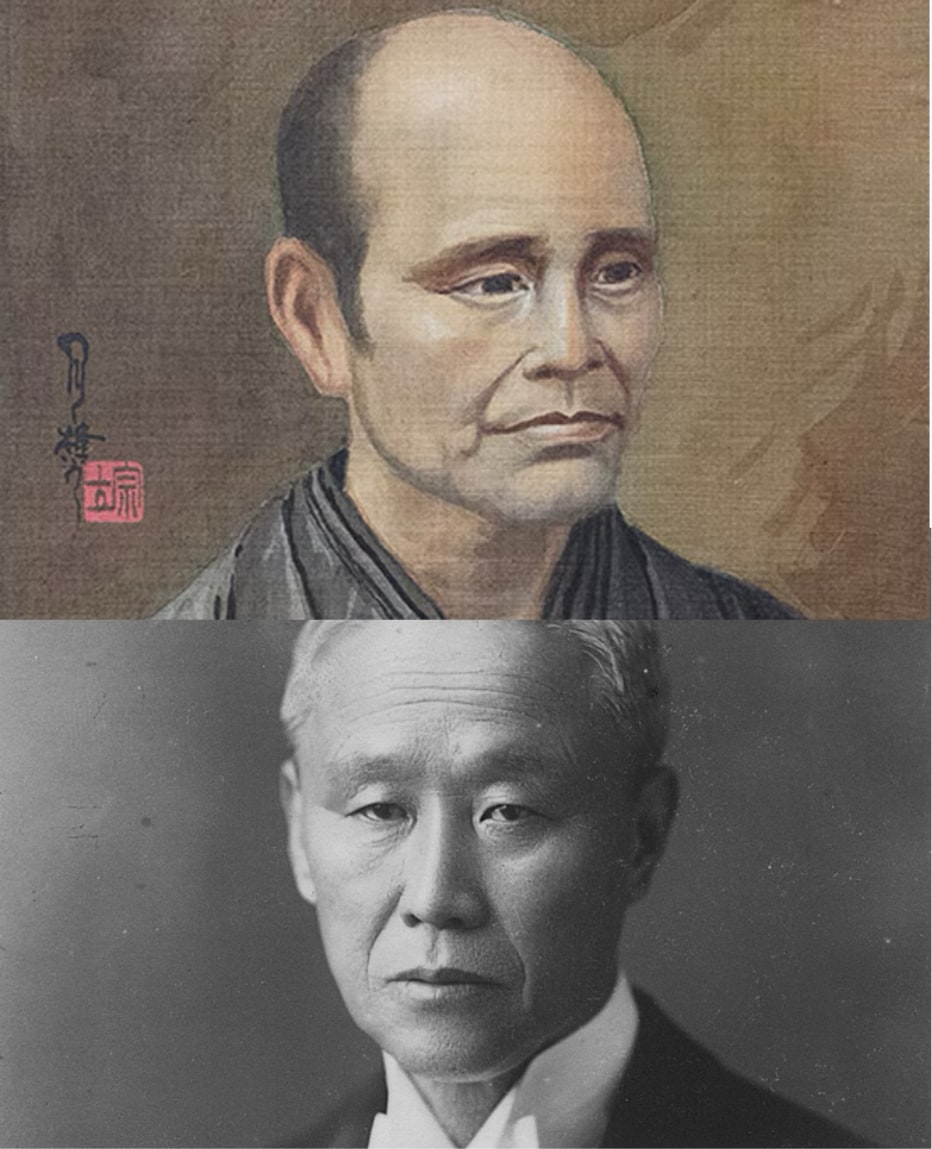

初代源蔵の想いを継いだ

梅治郎が二代源蔵に

初代源蔵の志を受け継ぎ、二代源蔵となった梅治郎。

蓄電池に興味を持ち、X線写真の撮影にも成功します。

科学技術の進展に大きな功績を残していきます。

二代源蔵、

日本の十大発明家の一人に

二代源蔵は、蓄電池の開発を本格化させ、亜酸化鉛の製造に

関する特許を世界各国で取得。その革新性が評価され、

1930(昭和5)年に日本十大発明家の一人に選ばれたのです。

島津を源流とする

いくつもの企業が誕生

蓄電池事業をはじめ島津製作所からいくつもの企業が

誕生しました。その多岐にわたる展開が、技術革新と

挑戦の歴史を物語ります。

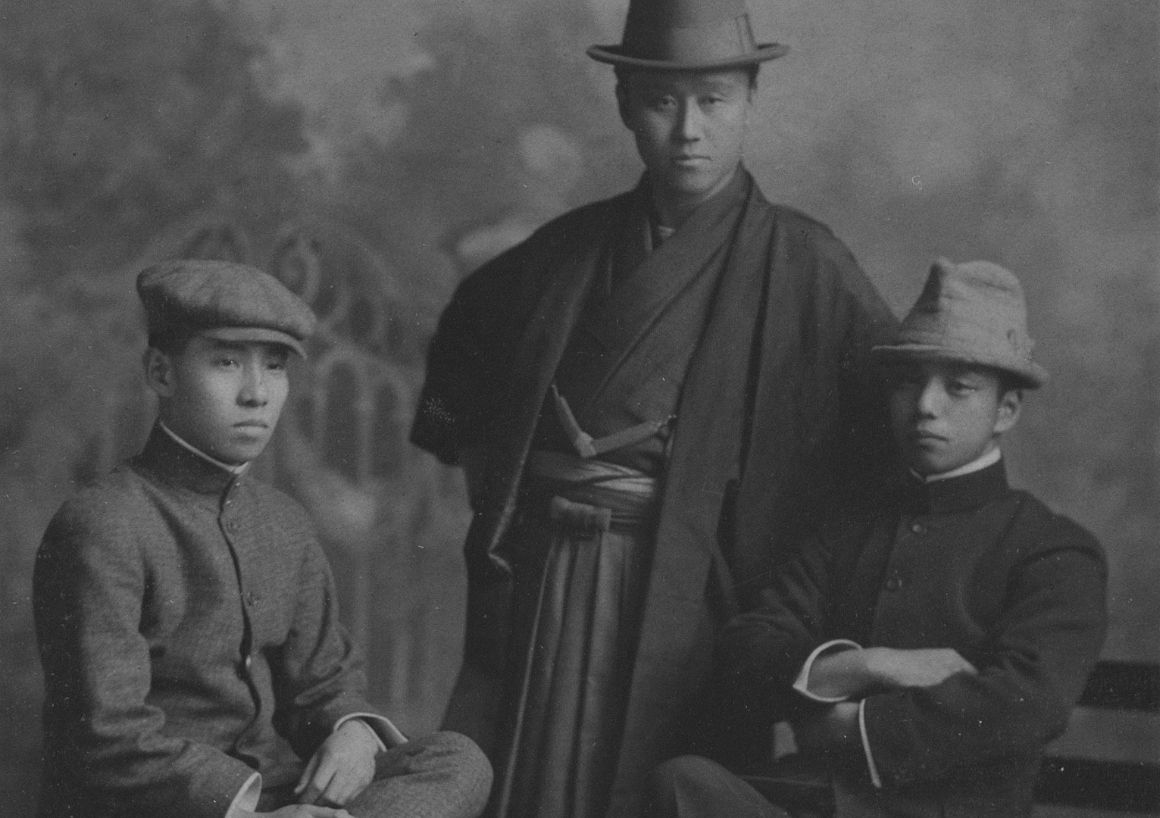

二代源蔵を支えた2人の弟

二代源蔵の弟、源吉と常三郎。二人の活躍も事業の発展に

欠かせませんでした。科学技術に情熱を注いだ挑戦のDNAは、

今なお受け継がれています。