社会課題への挑戦

X線写真撮影の成功から、

国産初の医療用X線装置へ

わずか2年足らずでX線装置を商品化

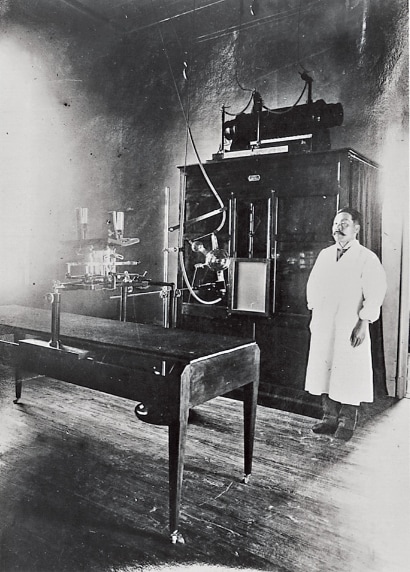

ドイツの物理学者ヴィルヘルム・レントゲンが「X線」を発見したのは1895(明治28)年11月。翌1896(明治29)年2月には日本にもX線発見のニュースが伝わり、第三高等学校(現 京都大学)の村岡範為馳教授らが早々に実験を開始しました。このとき、高電圧を発生させるために二代源蔵と弟の源吉が「ウィムシャースト式感応起電機」で協力したことが、島津の医用機器事業の始まりです。

その年の10月、X線写真の撮影に成功し、島津は翌1897(明治30)年には教育用X線装置を商品化しました。実際にX線の実験ができるということで、教育界の関心を呼び、数多くの教育現場で役立ちました。

小規模な医療機関にまで普及

1900年代に入ると海外から医療用X線装置が日本にも輸入されるようになりましたが、日本国内の電力供給は不十分で発電所から電力が供給される所はまだ少ない状況でした。

そこで、二代源蔵は、蓄電池を用いる方法と発電所からの電源による方法の2方向で、医療用X線装置の実用化を目指しました。

1909(明治42)年9月、ついに国産初の直流式医療用X線装置が完成し、千葉県の国府台陸軍衛戍病院に納入します。翌年には新しいX線発生装置を完成し、米沢市と豊橋市の個人病院に納めました。

1911(明治44)年には、交流電源が使用できる国産初の大型医療用X線装置を完成させ、これを滋賀県の日本赤十字社滋賀支部病院(現 大津赤十字病院)に納めました。

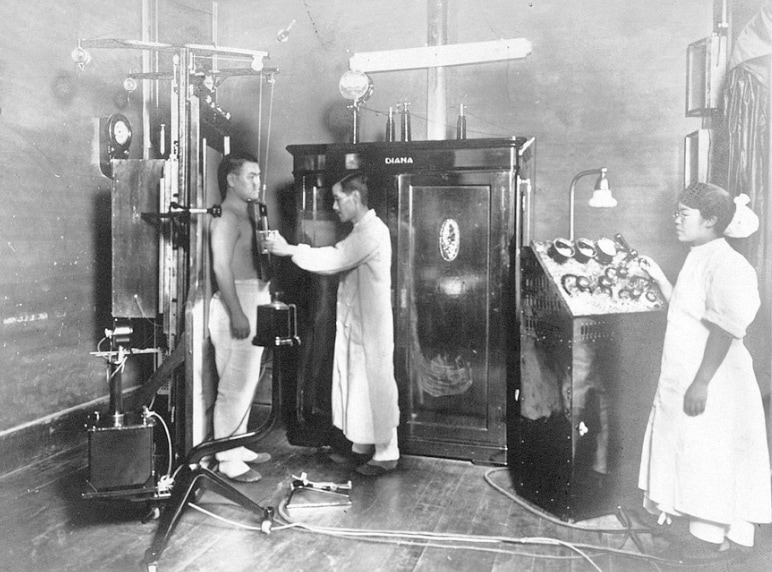

1913(大正2)年、米国で新しいX線管「クーリッジ管」が発明されると、X線装置の性能は大きく向上し、小型化も進みます。島津が1918(大正7)年に発売した医療用X線装置ダイアナ号・ニューオーロラ号は、クーリッジ管を搭載することで軽量化・小型化を実現し、大病院はもちろん個人医院にも普及。さらに海外にも輸出され、高い評価を受けました。

患者さんだけでなく、医療従事者の安全のために

世界で初めての画期的な開発

医療現場の願いを受けて開発を推進

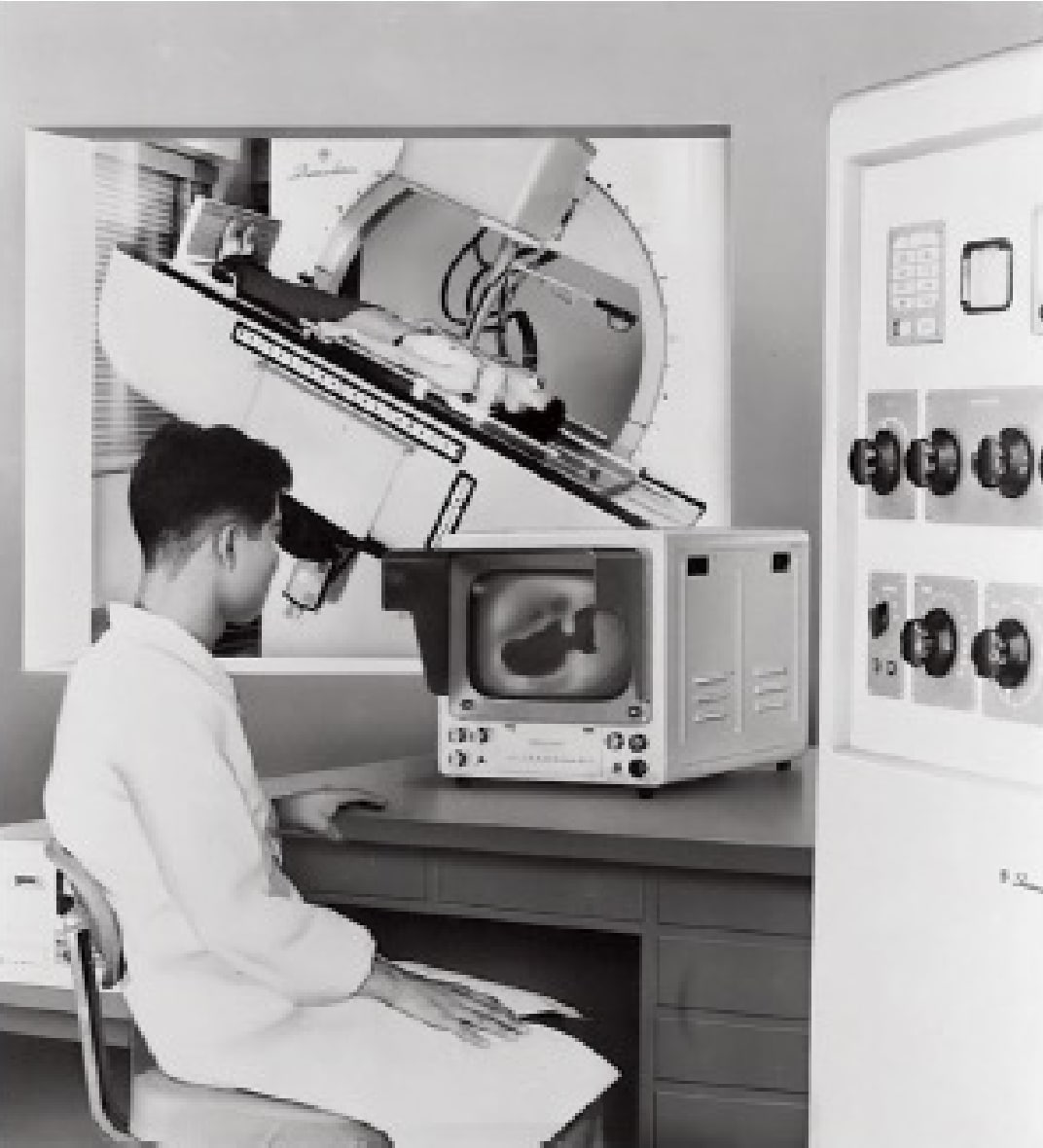

「イメージ・インテンシファイア(I.I.)技術を生かして、別室からすべてを操作できるX線テレビジョン装置をつくれないだろうか」。大阪府立成人病センター(現 大阪国際がんセンター)の松田一博士からの相談が、島津の医療用X線装置の安全性を高める大きな一歩となりました。

I.I.とは1952(昭和27)年に海外で開発された電子管の一種です。微弱なX線の像を増幅させて可視像に変換することができます。その後、欧米のメーカーからI.I.を利用したX線テレビジョンが出始めましたが、それは医療従事者が患者さんのそばで操作をするものでした。

島津もこの新技術を社会に還元するため、I.I.を開発したメーカーの一つ、米国のウェスティングハウス・エレクトリック社から技術資料の提供を受けて1954(昭和29)年から研究開発に着手しました。

世界初の遠隔操作式X線テレビジョンシステム

I.I.は少ない被ばく量で透視画像(動画)を得る画期的な電子管でしたが、欧米の方式のX線テレビジョンでは、検査を担当する医療従事者が検査のたびにX線を浴び続けることに変わりはありませんでした。松田博士からの依頼は、医療従事者にとって不必要な被ばくをゼロにできないか、そのために別室からすべてを操作できないかというもので、医療従事者の切実な願いでもありました。

この願いに対し、テレビジョン部分の設計・製作を担当する松下電器産業(現 パナソニック)とも協力しながら開発を進めました。

約3年の開発期間を経て、1961(昭和36)年初め、ついに世界初の遠隔操作式X線テレビジョンシステムが完成。医療従事者の被ばく量ゼロを実現したこの装置は、医療現場から大いに歓迎されました。この他にも現在では当たり前になった寝台昇降技術が開発されます。これは寝台を低い位置まで下げ、患者さんの寝台への乗り降りをより安全にしたもので、このアイデアも島津が医療現場の課題解決のために最初に取り入れたものでした。島津は、医療現場に寄り添ってさまざまなアイデアを新たな技術で実現しました。患者さんも医療従事者も快適な検査になるように、その活動は今も続いています。

X線画像をより鮮明に、作業をより効率的に

医療用X線装置は進化を止めない

夢のデバイス「フラットパネルディテクタ」の開発

医療用X線装置は、医師による診断のためのツールとしてだけではなく、すでに治療にも使われています。リアルタイムでもっと細かい部分まで見えると診断しやすい、治療がより安全に行える、治療時間を短くできるなど、X線画像と装置への期待は果てしないものです。

多くの人が骨や胸部(肺)のX線撮影を経験されていると思いますが、心臓や頭部をはじめ、全身の血管の診断と治療においても、X線撮影は重要な役割を果たしています。その一つに、血管にカテーテル(細管)を挿入して造影剤を投与し血管画像を描出する血管撮影システムがあります。

I.I.を搭載した血管撮影システムが長く貢献していましたが、1990年代になると、デジタル検出器「フラットパネルディテクタ(FPD)」の研究開発が医用画像診断装置の各メーカーで行われるようになりました。これは、静止画(撮影画像)と動画(透視画像)が一つの検出器で得られる画期的なデバイスで、島津はこれまでにない最新の技術に挑戦し、画像解像度の飛躍的な向上を目指しました。

試行錯誤の研究開発が続き、さまざまな課題と困難を克服して結実したのが、2003(平成15)年に世界で初めて実用化した直接変換方式のFPDを搭載した血管撮影システムです。同年4月に、九州の小倉記念病院で循環器内科の医師を対象にした研究会ライブデモンストレーションが行われました。島津のこの血管撮影システムで心臓の血管内治療が行われ、リアルタイムに映し出される血管画像を見た医師たちからは「こんなきれいに撮れるのか」と驚きと感動の声が上がりました。

医療従事者、医療機関の負担低減のために

島津は、患者さんの安全と負担軽減を追求し続ける傍らで、多忙な医療現場の業務の効率化にも力を入れてきました。

2022(令和4)年に機能・デザインを一新した血管撮影システムの最大の利点は、一人で操作・運用できることです。検査・治療時間の短縮や効率化につながっています。

さらにサブスクリプション契約も導入しました。血管撮影システムは、頭部や胸部、腹部などを対象に、複数の診療科で多岐にわたって使用できます。しかし医療機関の専門性や規模はさまざまですから、それぞれにとって必要なアプリケーションだけを更新することができれば、常に最新の医療を提供しながら、病院経営の最適化にもつなげられると考えたのです。

検査や治療を受ける患者さん、X線装置を使う医療従事者、医療現場の状況にも思いを巡らせながら、より良い医療に貢献していく――その思いと努力は、今日も明日も続いていきます。

社会課題への挑戦